DXに必要な「協調的創造」とは?クレディセゾンが実践する「誰かの感動を生み出す」ためのテクノロジー活用 #exp_liveout

CX・DX・EXをどう接続させるかを考えるセッションでは、「その仕事、全部やめてみよう 1%の本質をつかむシンプルな考え方」の「デジタル技術の正しい使い方」の著者である、株式会社クレディセゾン 常務執行役員CTO小野 和俊氏が登壇。現状のDXに対して実践者が陥りがちな落とし穴についてお話しいただきました。

「今回のイベントのタイトルを聞いてびっくりしました。私が著書に書いた考えと、とても重なる内容だったので」

「Experience LIVE OUT」に登壇した株式会社クレディセゾン 常務執行役員CTO小野 和俊氏によるDX Session冒頭の言葉です。

小野氏は、著書「その仕事、全部やめてみよう 1%の本質をつかむシンプルな考え方」の「デジタル技術の正しい使い方」というセクションの中で、以下のように書かれています。

「私はCX・DX・EXの三つを並べて書く。なぜかというと、CXかEX少なくともどちらかとセットで考えなければ、DXというのはうまくいかないからだ」

小野氏には、これら3つのXをどう接続させるかを考えるセッションに登壇いただき、現状のDXに対して実践者が陥りがちな落とし穴についてお話しいただきました。

DXの勘所は破壊的創造でなく協調的創造にある

小野氏は新卒でサン・マイクロシステムズ(現オラクル)に入社し、シリコンバレー本社での勤務を経験された後、株式会社アプレッソを起業。アプレッソが資本業務提携でセゾン情報システムズの子会社になり、今はセゾン情報システムズの親会社である株式会社クレディセゾンのCTOとして、グループを含めた全社のDXを担当されています。

小野氏の経歴を知る人からは「なぜこれまで経験したベンチャーやシリコンバレーとは規模も文化も異なる大企業を選んだのか」と理由を尋ねられるそうです。

小野氏「DXの実現が特に難しそうな金融の大企業で成功事例が生まれたら、他の会社でもDXを成功させられる証明になるんじゃないかと思ったんです。日本の歴史ある会社がデジタル・ディスラプションの波に飲み込まれるといった見方は好きになれません。日本の歴史ある会社の存続に対して、自分にもできることがあるなら挑戦してみたい。海外での仕事を経験したことで、そう思いました」

これまで経験した職場とは全く異なる文化をもつ大企業での挑戦。最初は大企業ならではの稟議や意思決定プロセスに戸惑ったそうです。しかし、そこから半年ほどが経過し、慎重さを美徳とするような日本企業のやり方だからこそ生まれる商品やサービスの強みがあることに気づきはじめたといいます。

小野氏「今までのやり方が間違いで、これからのやり方が正しい、といった二元論ではなく、両方の良さが存在するなかで使い分けていくことが重要だと考えるようになりました。

古いやり方を一度取り去る破壊的創造がDXへの近道だと捉えている方もいるかもしれませんが、状況にあわせて新旧の方法を共存させる協調的創造こそがDXの現実解なのではないかと考えています」

2つのものを組織に混在させ、協調させる

小野氏が話す、新旧の方法を共存させる協調的創造の考え方は「バイモーダル」と呼ばれます。「バイ」とは2つのものが同時にあること、モーダルとは様式の意味、つまりバイモーダルは様式が2つ混在する組織のあり方を意味します。

小野氏「相手と自分との差異にこそ良さがあるのに、その差異が欠陥であるかのように見えてしまうことがあります。これは文化の問題です。この文化的な問題に対処することが一番難しい。しかしこの差異を受け入れ、二重人格的な要素を取り入れることが、協調的創造には必要です」

小野氏は、協調的創造のための具体的な方法としてHRTの原則を紹介しました。HRTとは、Googleが導き出したプロジェクトの成功のための原則の1つです。HはHumility=謙虚さ、RはRespect=尊敬すること、TはTrust=信頼することを表しています。心をフラットにして、異なる他者の良さを認め見つめていく。小野氏は、このHRTの原則を徹底して守っていくことにこそDXの成功要因があると話します。

小野氏「HRTはまるで、日本の企業が掲げる社是のような内容ですよね。天才プログラマがいることも大事ですが、それ以上にHRTの原則がステークホルダー間で保たれていることこそ、DXの成功に寄与する鍵なのではないでしょうか」

DXが“ハンマーと釘”の落とし穴に陥らないために

元プログラマーでもある小野氏は、技術者が陥りがちなDXの落とし穴についても触れ、「デジタル技術を使うことが先行してしまう」という問題をあげました。

小野氏「『ハンマーと釘』という英語のことわざをご存知でしょうか。ハンマーを持つと全てが釘に見えてしまうという意味です。技術者が新しい技術を手にすると、あらゆることにその技術を使いたがる。向上心や好奇心が旺盛という見方をすれば、全く悪いことではありません。

ただあまりにもハンマーを試したいがために、仲間の頭まで釘と見なして打ち始めたりしたら、これは大問題ですよね。この話をすると、みなさん大笑いされますが、実際それに近しいことが現実には起きていますよ」

DXの目的は、最新のデジタル技術を活用することではなく、CX、EXを向上することにあると、小野氏は強調します。

小野氏は、実際に行ったCX向上のためのDXの一例として「セゾンのお月玉」について取りあげました。セゾンのお月玉はスマホのアプリから参加するデジタル抽選です。セゾンカードを利用するとデジタルな抽選券が貯まり、その抽選券で抽選に参加すると、商品として現金1万円が当たります。

施策実施前1万2000人ほどだったセゾンカードの公式フォロワーは、実施後半年で20万人を超えています。本施策の成功要因の1つはデジタル上の抽選にも関わらず「現金書留」というアナログな手段を利用した点にある、と小野氏はいいます。

小野氏「セゾンのお月玉というキーワードをSNSで検索してみてください。『1万円当たったなんて生まれて初めて』『焼肉食べちゃおう』といった喜びの声を見つけることができます。

キャッシュレスやQR決済といった風潮はあるものの、今現在では現金の方が使い勝手がよく、もらって嬉しいという方は多い。お客様に一番喜んでもらうことを考え、最終的に届けるものは現金にしようと決めました。その結果が、デジタル技術を使って現金を届けるデジタル抽選セゾンのお月玉です」

DXで誰かの感動を生み出す。これこそが本来やるべきこと

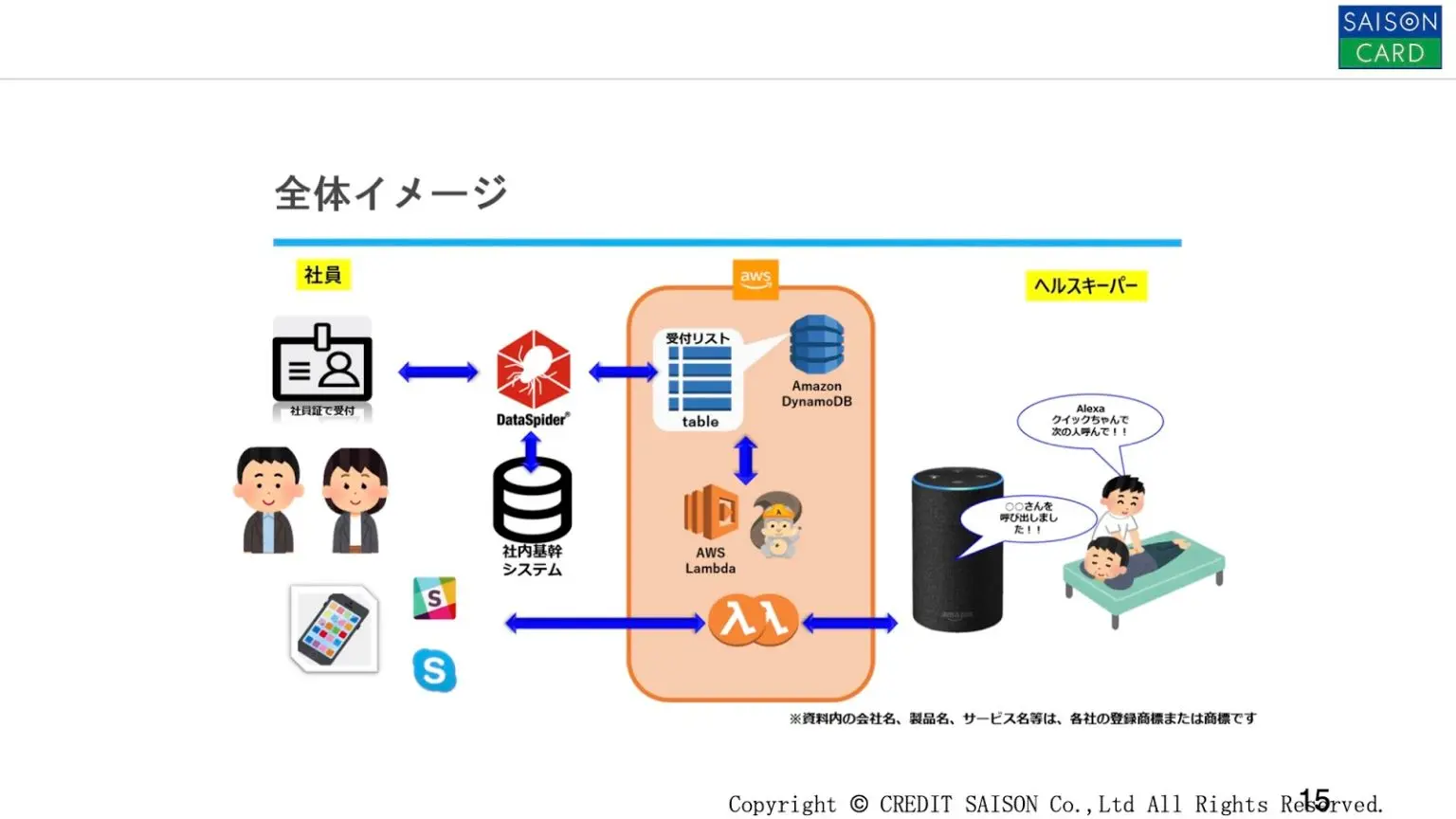

さらにEXに寄与したDXの例として、マッサージ業務支援スキル「クイックちゃん」についても紹介されました。クイックちゃんはAmazonが開発したスマートスピーカーであるAmazon Echo/Alexaを利用したカスタムスキルです。

Amazon Echo/Alexaが米国でリリースされた2015年当時、小野氏のチームはその技術を学びつつ、利用する適当な機会が訪れるまで待ち続けたそうです。これはまさに「ハンマーと釘」にならないよう、技術を無理やり使わないという小野氏の方針に基づいてのことでした。ようやくそのチャンスを見つけ、開発されたシステムがクイックちゃんでした。

セゾン情報システムズには、15分ほどのクイックマッサージを受けられる福利厚生の場として、マッサージルームが用意されています。マッサージ師の方は目が不自由で、バックオフィス部門のメンバーが紙の台帳を参照し次の予約者を確認する業務をサポートしています。クイックちゃんのアイデアは、このマッサージルームから生まれました。

小野氏「マッサージ師の方との雑談のときに、こんな会話があったんですよね。『私は本当に色んな場面で人に助けられています。通勤のときには階段の上り下りをお手伝いしましょうかと声をかけていただいて。職場でもみんながサポートしてくれるのは、本当にありがたいことなんだけども、できればお給料をいただく仕事ぐらいは1人でできないかしら』

その言葉を聞いたときに雷が落ちたみたいに、これだ!ということになったんです。そこで僕らは蓄積していたAmazon Alexaのスキルを使って、クイックちゃんをつくりました」

マッサージが終わると、マッサージ師の方は「クイックちゃん次の人を呼んで」と、Amazon Ecoに向かって声をかけます。すると、クイックちゃんがクラウドにある予約台帳を自動で確認、Slackやスカイプ上で次に予約している方へ問い合わせを行います。

もし予約者が仕事で手が離せない状況であれば、自動的に繰り上げ次の人にコールしてくれます。このアプリを通してマッサージ師の方は1人で仕事ができるようになりました。結果、施術回転数が22%上がり、バックオフィス部門の稼働192時間分が浮いたそうです。しかし小野氏いわく、最も大切なのは定量的な成果ではないと話します。

小野氏「3ヶ月ほどしてマッサージ師の方と再度お話をする機会がありました。『私ね、今1人で仕事できています』とおっしゃるわけです。これこそがDXだと思いました。つまりデジタル技術を使って誰かの感動を見出すこと、これがデジタルの本来やるべきことです」

2018年の10月には、国内初のAmazonアレクサのスキルコンペティション「Alexaスキルアワード2018」で、400社以上の中から法人部門優勝と特別賞を獲得し、ダブル受賞を果たします。

小野氏「審査員の皆さんから、『デジタル技術と使う人の課題解決が完全に結びついてるね』と言っていただけたことは忘れません。だれの喜びに寄与するのかという点とまっすぐに向き合うことで、デジタル化を適切な方向に進められると実感した出来事でした」

DXはあくまで手段です。お客様や従業員の体験のため、そもそもデジタルを用いるべきかどうか。CX・EX向上のためにDXがあるという前提に立ち返ることこそが、技術を正しく活用しDXを実現することへつながっていくと、実感できるセッションでした。