「感覚」から「データと仮説」の文化へ。PLAZAが実践する、データに基づいたECサイト改善術

ライフスタイルストア「PLAZA」は、ECサイトの強化、インハウスでのデータ活用を目的にKARTEを導入。購入時の不安解消や回遊促進など、さまざまな改善を実現しています。KARTEによる顧客データの詳細な分析を通じて、「感覚」ではなく「データと仮説」に基づく意思決定ができる組織へと進化したといいます。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーが運営する「PLAZA」は、1966年創業で90年代から若者を中心に愛されてきたライフスタイルストアです。「日常の心拍数を上げる」をタグラインに、全国に店舗を展開し、キャラクターグッズからコスメまでさまざまな商品を取り扱っています。

店舗が強みであった同社は、2022年より本格的にECの強化に着手し、翌年KARTEを導入。2024年2月に行ったリブランディングも奏功し、2025年4月には自社ECサイト売上が前年同期比1.6倍の成長を遂げています。参照元:「実店舗の存在が圧倒的」も2年でEC売上2倍に PLAZA オンラインストアは社内をどう動かしたのか(ECzine)

今回、マーケティング本部 カンパニーエグゼクティブ兼本部長の岡芹 尚吾さん、OMOデジタルサービス部 部長の中野 幹也さんにKARTE活用の実態と組織変革についてお話を伺いました。

「365日24時間」いつでも顧客とつながるデジタルへの注力

まず、お二人の所属部署とミッションを教えてください。

岡芹:私は現在、マーケティング本部、商品本部、業務本部の3部門を担当するカンパニーエグゼクティブを務め、マーケティング本部の本部長も兼任しております。

主な役割は、会社全体の商品戦略、物流戦略、マーケティング戦略といった上流工程の方針を決定することです。特にマーケティング本部については、本部長も兼務しているため、実務面にも深く関与しています。

マーケティング本部の最重要KPIは店舗への集客です。しかし、単に集客するだけでなく、お客様に楽しんでご来店いただき、お買い物も楽しんでいただけるようなPLAZAらしい体験を提供することに注力しています。

中野: 私はオンラインストアやCRM、会員システムなどを担当しています。ミッションは、ECと店舗の垣根をなくし、PLAZAとの接点を活性化させ、お客様との関係を一度で終わらせないことです。

貴社でのデジタルへの取り組みはどのような背景で生まれたのでしょうか。

岡芹:当社は圧倒的に店舗が強い会社です。空間演出や店舗での楽しい体験づくりにこだわり、そこに投資を集中してきました。ECは1999年にスタートしていましたが、長らく「お店の一つ」という位置づけで、店舗が所属する部署である営業本部の管轄下にありました。

私が2022年8月に入社した当時もECへの投資は限定的で、10年以上前に導入したシステムをそのまま使い続けている状況でした。しかし、ECが果たせる役割は売り上げへの貢献だけではありません。

365日24時間いつでもお客様とつながれるという強みを活かすことで、PLAZAの世界観をさらに広げられると確信していたので、ECへの取り組みを強化すべく試行錯誤を始めました。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー マーケティング本部 カンパニーエグゼクティブ兼本部長 岡芹 尚吾氏

当時のECはどのような課題があったのでしょうか。

岡芹: 細かい数値が取れるのがデジタルの強みですが、当時のECは顧客データや購買データを詳細に分析できていない状態でした。古いシステムを解きほぐして分析環境を整えることも考えましたが、そこに時間とお金をかけてもリターンは少ないと判断しました。

そこで、既存のシステムに手を入れることなく、ツールを活用して新しいことができないかと模索していました。特に重要だったのは、データを蓄積・活用でき、かつインハウスで扱えることです。店舗出身者が中心でITに詳しい人材が少ない私たちにとって、KARTEはこうした課題を解決してくれるツールだと考えました。

KARTEを知ったきっかけと導入の経緯を教えてください。

岡芹: もともと別のマーケティングツールを使っていましたが、その会社のエンジニアの方に作業を依頼する必要があり、「こういうことをやりたい」と伝えてから実現するまでに時間がかかることを課題に感じていました。そのため、よりデータを容易に蓄積・活用でき、しかもインハウスで扱えるようにしたいと考えていました。

そんなとき、CRM領域を支援していただいているmtc.さんからKARTEを紹介いただき、説明を聞く中で、これなら我々の状況でも活用できるのではないかと思いました。まずはサイト内施策のためにKARTEとKARTE Blocksから導入を始め、その後メール配信を目的としてKARTE Messageも活用するようになりました。

中野: 実は最初はインハウスでの運用に不安もありました。店舗出身者が多い自分たちで本当に使いこなせるのかと。ですが、実際に触ってみるとテンプレートも豊富で、mtc.さんがパートナーとして支援もしてくださるので、基本的な運用は問題なくできることがわかりました。

仮説検証を繰り返しながら、施策の効果を高める

KARTEの導入後、施策を行うまではスムーズに進みましたか?

中野:旧ツールで実施していた勝ちパターンの施策をそのまま移行できたので、導入は比較的スムーズでした。ただ、KARTEを使って新たな施策に取り組んだときに、必ずしも想定通りの成果が出るわけではありませんでした。

たとえば、カゴ落ちのメール配信はEC運営の鉄板施策の一つですが、当初はメール配信施策の効果があまり出ませんでした。そこでメールを送付する対象のセグメントを細かく分けたり、配信時間を変えたりしながら、仮説検証を繰り返しました。

改善を重ねた結果、今では施策の開始当初と比較してCVRが約3倍になりました。どんな施策も最初から結果につながるわけではなく、仮説検証を繰り返すしかありません。

KARTEは施策の設定も難しくなく、結果もすぐ見られるのでPDCAを回しやすい点が非常に助かっています。今では勝ちパターンもできてきて、導入前と比較してメール経由の売り上げは約1.3倍に伸びています。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー OMOデジタルサービス部 部長 中野 幹也氏

膨大な商品数を取り扱っているかと思いますが、サイト内ではどのような施策を展開されていますか。

中野: 回遊促進の施策は効果的でしたね。「何かないかな」とカタログ代わりにECを見るお客様も多いので、カテゴリーにおける売れ筋商品や、「一緒に見られている商品」を表示することで、CV数が1.3倍ほど向上しました。もともと、複数の商品ページを閲覧しているお客様ほど購入金額が大きい傾向にあるので、おすすめを出したり、関連ページへ誘導しています。

また、お気に入り機能の利用率が想像以上に高いことがKARTEで可視化できました。ブックマーク代わりに使われているようで、今後はお気に入り商品の値下げ通知など、さらに活用していきたいと考えています。

一緒に見られている商品を案内するサイト内回遊施策のイメージ

もっとも効果のあった施策はどのようなものでしたか?

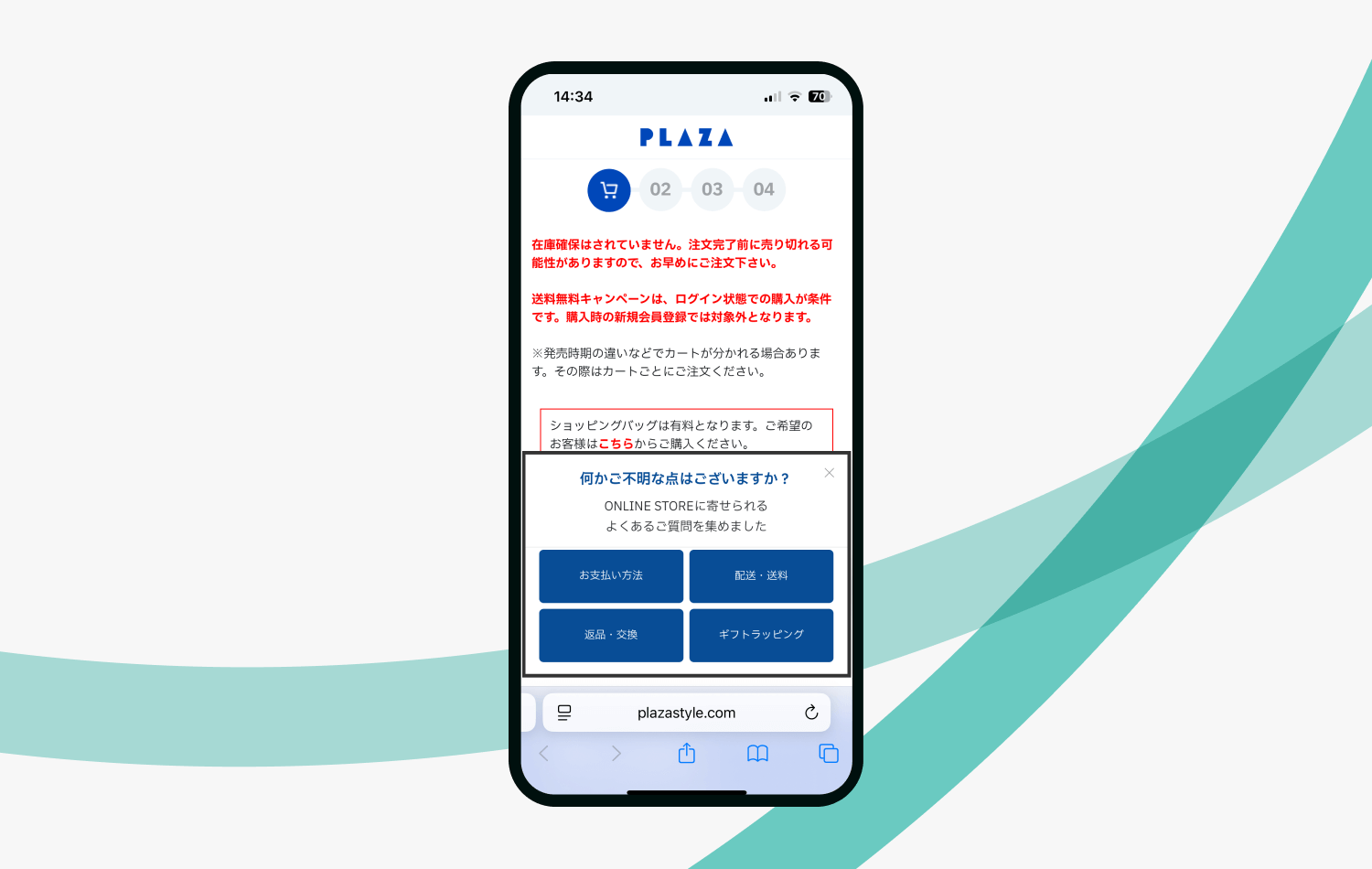

中野:もっとも効果が高かったのはお客様の購入時における不安を払拭するための施策です。送料や配送日程、ギフトラッピングに関する問い合わせが非常に多かったので、これらの情報を購入検討時に自然に目に入るよう、ポップアップで表示するようにしました。A/Bテストを実施したところ、ポップアップを表示した方はCVRが約1.2倍に向上するという成果が得られました。初めて来訪したお客様にも必要な情報が分かりやすく伝わるようになったことで、購入時の心理的ハードルが下がり、あわせてカスタマーサポートの負担軽減にもつながっています。

購入時の不安払拭のため、よくある質問をポップアップで表示した施策イメージ

「感覚」から「データ」へ──組織文化に生じた変化

施策の振り返りはどのように行っていますか?

中野: 毎週1時間の定例ミーティングの時間を設けて、施策の振り返りと新規施策の検討、顧客行動の分析を行っています。KARTE Liveで顧客行動を動画で確認できるので、「最近こういう行動が目立ちますね、何かやってみましょうか」といった議論ができます。

振り返りの内容が施策以外に活かされていることはありますか?

中野:振り返り結果は、MD(マーチャンダイジング)部門とも連携しています。購買経路によってお客様の行動に特徴があることがわかってきました。

たとえば、化粧品は店舗では非常に高い売上比になりますが、メルマガでは訴求が響きにくいところがあります。「キャラクターグッズやヘアケア商品のほうがメルマガとの相性が良く、実際に売り上げも伸びている。新商品が出たら積極的にメルマガで告知しよう」といった形で、販促方針のすり合わせを行っています。

特に、キャラクターグッズはECでの売り上げのほうが圧倒的に多い。店舗の3〜4倍の数がEC経由で売れることも珍しくなく、オンラインでの強みが顕著に表れています。

こうした顧客動向やチャネル別の成果についても、定期的にMD部門へフィードバックを行っています。

店舗とECでは何が異なるのでしょうか?

中野:それぞれ顧客層が異なります。ECを利用するお客様は30代から40代が中心です。そのため、現在はその世代に響くコンテンツを提供しています。一方で、店舗への来店頻度が高いのは10代のお客様で、ECでは送料がかかることや、送料無料の条件である5,500円以上の購入に達しづらいことが、その背景にあると考えています。店舗では500円程度の少額商品でも気軽に購入できるという手軽さが、若年層のハードルを下げています。今後は、こうした若年層にとってのハードルをさらに下げる施策も検討し、ECと店舗の両チャネルにおいて、それぞれの顧客特性に応じた最適な体験を提供していきたいと考えています。

他部門でのKARTE活用について、進んでいることがあれば教えてください。

中野: 実は基幹システムやPOSデータもKARTEに連携しているんです。これにより、特定カテゴリーにおいては、お客様が店舗にいらっしゃった際、レジでポップアップを表示しています。KARTEを使うとなんでもできるんだ、と驚きました。

もともと、ECを新しくする際にCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を新しくしようとしていたのですが、いろいろな要因があり頓挫してしまったままでした。代替手段を探していたところ、「KARTEを使ってできないか」とシステム部門に相談したところ、期待以上の形で実現してくれました。

データ分析のためのクエリは、AIに質問しながら自分たちで書いています。以前はエンジニアに依頼する必要がありましたが、環境の変化と共に自分たちでも簡単にクエリを扱えるようになりましたね。

KARTE導入によって組織にどのような変化が生まれましたか。

中野: 最も大きな変化は、検証をちゃんとしよう、PDCAを回そうという意識が根付いたことです。以前は「私はこれが良いと思う」という感覚的な判断が多かったのですが、今では「それをA/Bテストで見てみよう」という会話が自然に生まれます。みんなが一つのデータを見て議論できるようになったのは、本当に大きな進歩だと思います。

岡芹: 中野さんの話を聞いていて改めて感じたのは、KARTEを通して組織が本当に変わったということです。数字はもちろんですが、人が変わっていったんだなと。打ち合わせで「こういう施策をやりたい」という話が出ると、自然と「KARTEでできるね」「KARTEでやってみよう」という会話になるようになりました。

アプリとも連携し、デジタルでも店舗でもさらにワクワク感を体験できる状態へ

KARTEはお二人にとって、どのような存在と言えますか?

中野: 「駆け込み寺」ですね。困ったらKARTE、という感じで使っています。

岡芹: なくなったらめちゃくちゃ困る、それくらい価値を感じています。費用対効果という観点でも、投資以上のリターンが確実に得られていると実感しています。

今後の展望について教えてください。

中野: 現状多くの方が店頭でご購入されているので、Webとの併用率を高めていくことが課題です。店頭での偶然の出会いや発見といった体験をWebでも感じられるように、コンテンツ作りや改善をしていきたいと思っています。

さらに現在KARTE for Appの導入を進めています。WebとアプリをKARTEで統合管理し、さらに店頭のPOSデータや基幹システムのデータも活用することで、真のクロスチャネル施策を実現したいと考えています。たとえば、アプリでクーポンを配信したけど使っていないお客様がWebに来たときにリマインドするなど、チャネルを横断した施策を展開していきたいですね。

岡芹: リブランディングで掲げた「日常の心拍数を上げる」というタグラインの通り、デジタルでも店舗でも、PLAZAに触れるたびにワクワクドキドキを感じていただきたい。特に注力したいのは「ギフトのPLAZA」という認知です。ギフトを選ぶ時間の楽しさ、大切な人への贈り物を考えるワクワク感。それをデジタルでも店舗でも体験できるようにしていきたいと考えています。