広告運用における「データの分断」をどう乗り越え、事業成果につなげるか|KARTE Friends Meetup vol.39

2025年9月に開催した「KARTE Friends Meetup vol.39」では、広告データ連携の課題解決とAIを活用した広告の分析事例を紹介しました。

2025年9月、プレイドオフィスにて開催されたKARTE Friends Meetup vol.39は、「デジタル広告運用」をテーマにデジタル広告運用に携わるさまざまな企業の方々が集まりました。

今回のMeetupでは、データの力で広告効果を改善する「KARTE Signals」とPLAID ALPHAによる広告運用事例が紹介され、参加者同士の活発な情報交換が行われました。

「KARTE Signals」の事業開発を担当する田島 久美子と、アジト株式会社取締役とPLAID ALPHAのメンバーを兼任する植野 誠史の2人が登壇した内容を中心に、イベントの模様をお届けします。

表層的な指標だけでは見えない、広告運用の本質的な課題

イベント冒頭、テーブルごとの自己紹介タイムを経て、植野から広告運用における根本的な問題提起しました。

アジト株式会社取締役・PLAID ALPHA Dept head of Ad Experience Growth 植野 誠史

植野「みなさん、広告を運用する際にCPAを目標にされている方が多いと思いますが、結局CPAで運用していても事業成果につながらないという課題をお持ちではないでしょうか。広告が事業の成果につながっているかを可視化するデータがないという問題は多くの方が抱えている共通の悩みだと思います」

この課題に対し、植野は「役割が分断している」「それぞれが追っている成果が違う」「データ自体のIDが違ってつながらない」という3つの要因を指摘します。CVにフォーカスしすぎると、その後のLTVまで追えなくなるという組織的な分断の問題について言及しました。この要因のうち、「役割の分断」について、植野は説明します。

植野「広告運用を担当する部門や代理店は、当然ながら広告管理画面で見える数値を追います。一方、事業部門はLTVや継続率といった中長期的な指標を重視する。ですが、この2つのデータがつながっていないと、お互いに『なぜその施策をやるのか』が理解できません。そのため、対応が部分最適に陥ってしまうんです」

さらに深刻なのは、それぞれのデータのIDが異なることで技術的に連携ができないケース。広告のクリックIDと、自社のユーザーIDが紐づかないといった技術的な壁が、本質的な広告効果の分析を妨げていると植野は指摘します。

植野「実際に弊社が支援した、とあるサブスクリプション型サービスでは、興味深い発見がありました。金額の大きなプランほど初回の獲得単価は高いものの、実は継続率が低い。一方、金額の小さなプランは獲得しやすく、継続率も高い。トータルで見たときにどちらが良いのか。このような議論は、広告データと顧客データがつながって初めて可能になります。データがつながっていないと、『安く獲得できたほうがいい』となってしまいます」

KARTE Signalsを用いた広告が事業成果につながっているかを可視化した2つの事例

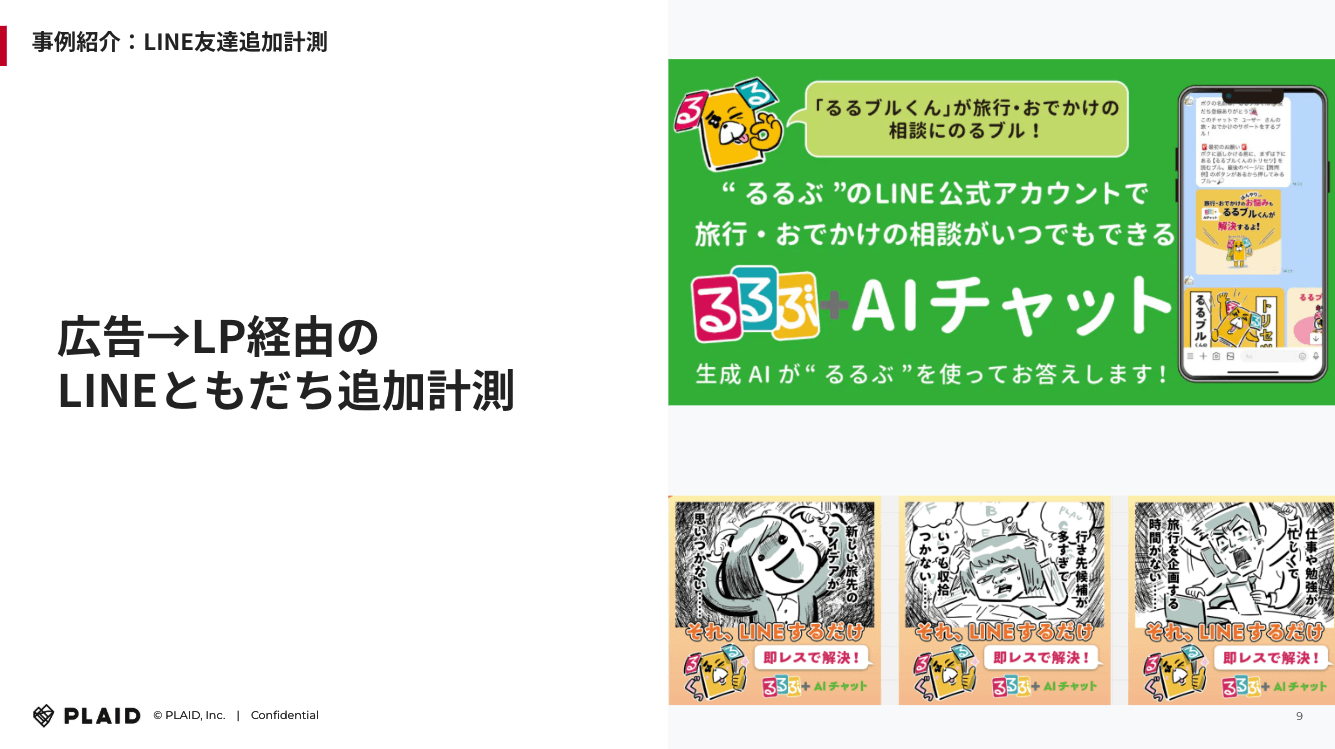

こうした分断を取り除いた事例としてまず紹介されたのは、「るるぶ+」におけるLINE友だち追加後の継続率を広告媒体別に計測したケースです。PLAID ALPHAがコミュニケーション設計から媒体選定やクリエイティブ制作、分析まで支援したこのプロジェクトでは、広告からLINE友だち追加までのプロセスにLPを挟んでいました。

植野「LINE広告から直接LINEともだち追加を促すこともできますが、この事例では、LPでサービスを理解してもらってから友だち追加をしていただくことで、エンゲージメントの高いユーザーの獲得を目指しました。また、LPを挟んで友だち追加していても、複数の広告媒体の中で、どの媒体経由がもっともLINE友だちの追加が多いのかを計測し、媒体の学習に活かすことで、媒体運用の改善につなげることも目指しました」

技術的な課題として、LINEともだち追加は通常の広告媒体のタグ設定では計測できないため、見えないページへのリダイレクトを行ってKARTEのイベントタグを発火させ、KARTE Signalsで広告媒体にデータを戻すという仕組みを構築。これにより、どの媒体から獲得したLINE友だちの継続率が高いかを可視化することに成功しました。

また、植野は現在はまだ対応していないものの、LINEで行われたアクションや外部サイトでの予約や購入といったアクションを計測して、媒体に成果を学習させることでより最適な配信を実現できる可能性についても言及しました。

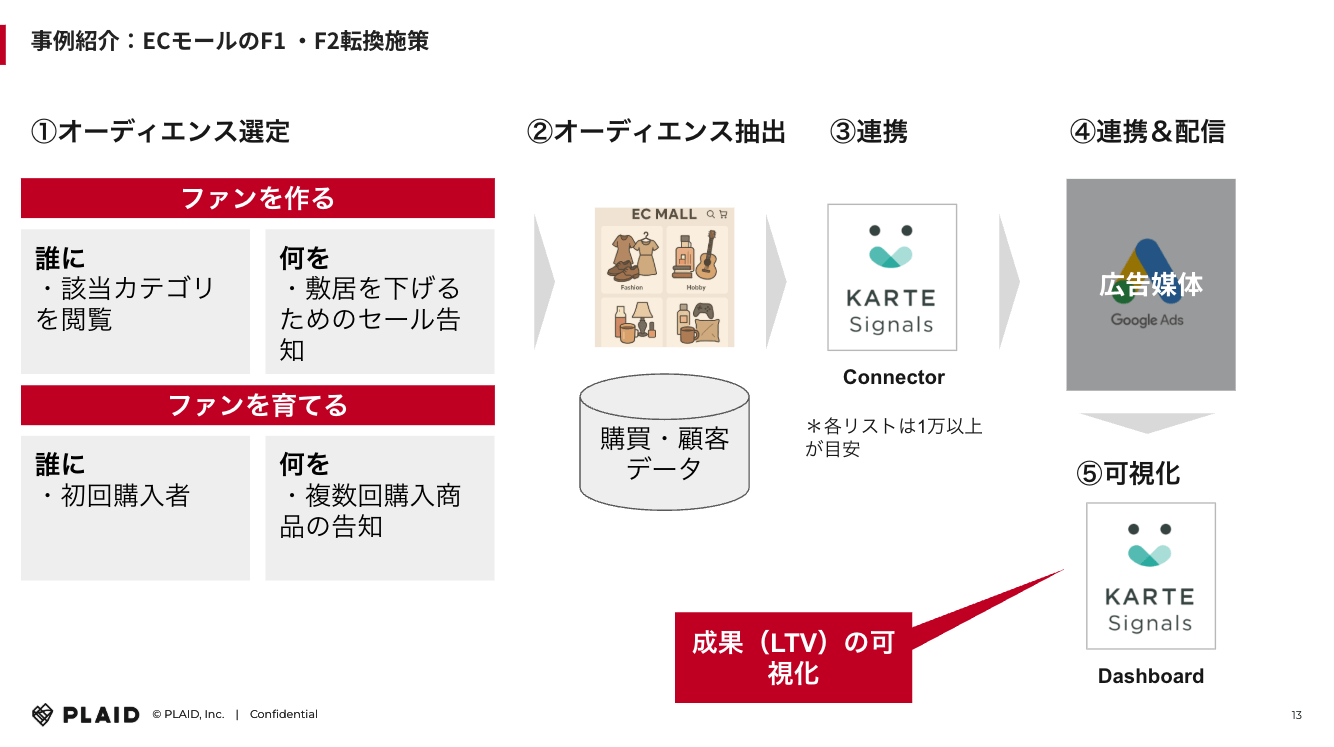

続いて紹介されたのは、アパレル、ライフスタイル、ベビー、キッズなど複数カテゴリーを扱うECモールにおける1st Party Dataを活用した広告配信事例です。

植野「複数カテゴリを扱うECモールでは、一律の広告配信では適切なターゲティングができないという課題がありました。LTVも可視化できていなかったため、まずはお客様の購買データを分析し、カテゴリー別の購買傾向にもとづいたオーディエンスリストを作成しました」

ファンを育てるという観点では、F1(初回購入)からF2(2回目購入)への転換率をどう向上させるのかも重要でした。そこでKARTE Signalsのダッシュボードを用いて、どのカテゴリーの商品を買った顧客が次に何を買う傾向があるか、LTVは向上したのかを可視化し、それにもとづいた広告配信を行う仕組みを構築。まだ、配信母数が十分に多いとは言えないものの、F2への転換率は通常配信と比較して向上した結果が出たと植野はいいます。

2つの事例を交えながら、KARTE Signalsを活用して事業成果につながる広告運用を実現することの重要性について語りました。

AIが変える広告クリエイティブの評価プロセス

広告配信を最適化するためには、広告クリエイティブを適切に評価し、改善していくことも重要です。後半では、KARTE SignalsのBizDevを担当する田島久美子から、生成AIを活用した広告クリエイティブ評価の取り組みが紹介されました。

KARTE Signals BizDev 田島 久美子

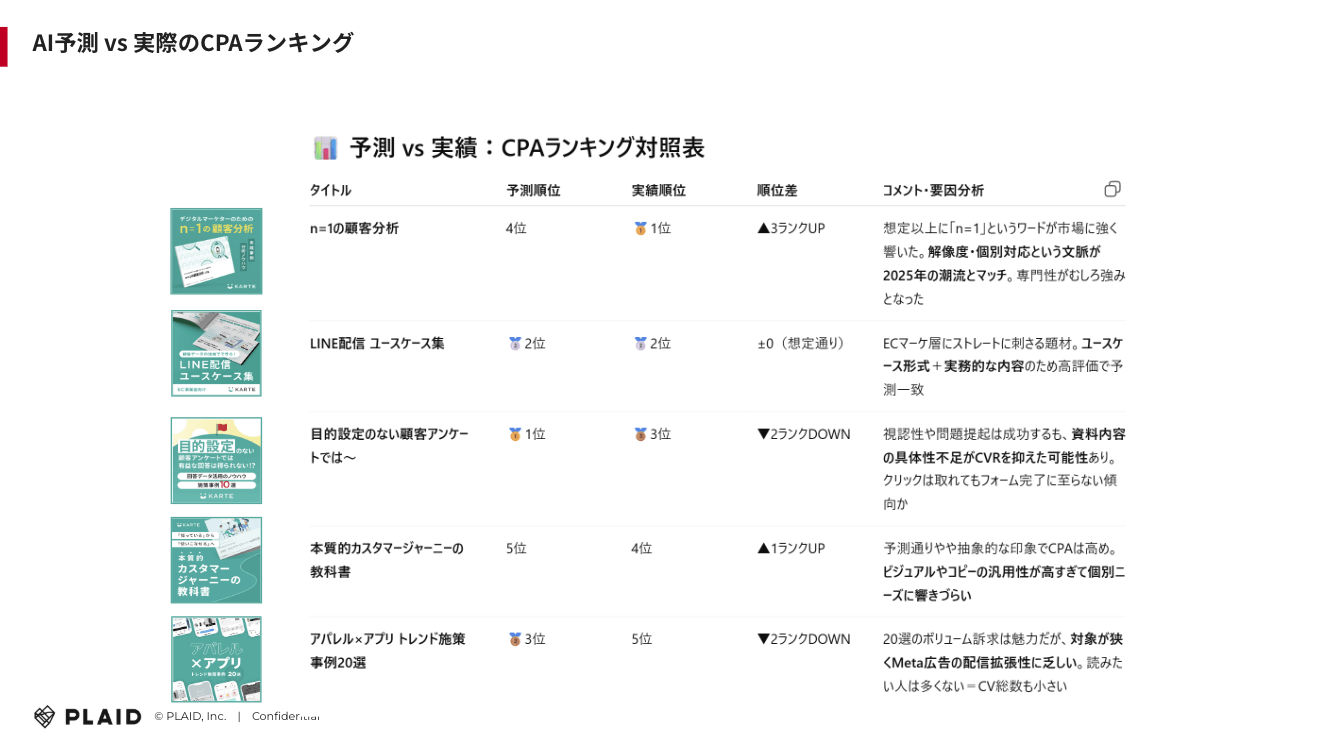

田島「ChatGPTに過去の広告クリエイティブとその成果データを学習させ、新しいクリエイティブの成果を予測させる試みを行いました。AIには『アイコンの使用』『問題提起の有無』『ベネフィットの明確さ』などの観点から評価を行い、予測順位を出力してもらいました」

興味深いことに、ChatGPTが4位と予測した「n=1」というクリエイティブが実際には1位の成果を記録。この結果について田島は「予測と実績の差異も含めて学習データとして蓄積していくことで、将来的には精度の高い予測が可能になるのではと期待しています。自動生成まで行くような機能もプロダクトの方で研究・開発していく予定です」と今後の展望を語りました。

2人による発表後は、KARTE Friendsのみなさんが各テーブルに分かれてグループディスカッションを実施。「広告での1st Party Data活用」「AIの業務活用の実態」「広告マーケターのキャリア展望」といったテーマで、濃密な情報交換が行われました。

カジュアルな雰囲気でKARTE Friends同士の交流

グループごとのディスカッションを経て、交流会の時間に。ケータリングとドリンクを楽しみながら、カジュアルな雰囲気での情報交換が続きました。

今回のKARTE Friends Meetupでは、広告運用における「データの分断」という共通課題に対し、事例を共有しました。表層的な指標を超えて、本質的な事業成果につながる広告運用を実現するためのヒントが共有できたのではと思います。

KARTE Friends Meetupでは、今後もKARTE Friends同士の実践的な情報交換の場を提供していきます。次回の開催をお楽しみに!