電話とWebの顧客体験を統合し、平均通話時間を20%削減。WOWOWの「QANT コネクト」活用事例

株式会社WOWOW カスタマーリレーション部は「QANT コネクト(QANT コネクト by KARTE)」を導入し、Web上での顧客行動とコンタクトセンターの対応をつなぐことで、よりスムーズな顧客対応を実現しています。組織の壁を越えた改革により、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現しています。プロダクトの導入背景や活用の様子、今後の展望を伺いました。

株式会社WOWOWのカスタマーリレーション部はデジタルのチャネルと電話を統合した顧客対応の実現に取り組んでいます。

そのために、Webサイトと電話の分断をなくし、問い合わせ体験を刷新する「QANT コネクト(QANT コネクト by KARTE)」を活用。なぜ顧客はWOWOWのヘルプページ(FAQサイト)で解決できず電話に至ったのか、どこでつまずいたのかをデータに基づき特定し、改善を続けています。

今回は、同社の会員事業戦略局 カスタマーリレーション部 チーフを務める備後 一治さん、リーダーの森末 崇之さん、株式会社WOWOWコミュニケーションズ WOWOW事業部 コンタクトセンター課 横浜 宮里 涼子さんの3名に、「QANT コネクト」の導入背景から活用方法と成果、そして今後の展望を伺いました。

※「RightConnect by KARTE」は2025年10月1日より「QANT コネクト」へと名称変更いたしました

コンタクトセンターとデジタルの垣根なく、カスタマーサポートの改善に取り組む

まず、みなさまの所属や役割について教えてください。

備後:私は、WOWOWでカスタマーセンターの運用を行うチームメンバーとして、主にデジタルカスタマー応対の設計・運用を担当しています。私が所属しているカスタマーリレーション部は会員事業戦略局という組織に属しており、WOWOWが展開する会員事業・サービス・施策に関して、お客様視点で課題はないか、お客様により良い体験をしていただくためには何が必要か、などの検討や提案を行ったり、お客様応対の品質維持や方針決定を行ったりするなど、顧客接点全体の設計を担う部門です。

私は4年前の2021年にカスタマーリレーション部に着任し、当初はデジタルカスタマーセンターを専属で担当していました。お客様にどのような体験を提供するかを統合的に考え、ヘルプセンターやFAQ(よくある質問)、チャットボット、有人チャットなどの運用を通じた取り組みを進めていました。当時はコンタクトセンターとデジタルが完全に分かれていましたが、2年前から両者を統合してお客様応対を行う方針にシフトし、コンタクトセンターとデジタルの間に垣根のない、より良い顧客体験の実現を目指しています。

株式会社WOWOW カスタマーリレーション部 チーフプロデューサー 備後氏

森末:私も備後と同じ部署に所属し、顧客接点全般の担当をしています。電話、メール、有人チャット、FAQ、チャットボットといった各顧客接点で、お客様の課題の解消とCX(顧客体験:Customer Experience)を向上させることが私たちの主な業務です。

2019年頃にFAQやチャットボットを立ち上げた頃から、デジタル化を進めるなかでツールの導入にとどまらない「次に何をすべきか」という構想は常にありました。構想をどのように実現するかという戦略を設計することも私たちの仕事です。

宮里:私はグループ会社のWOWOWコミュニケーションズで、コンタクトセンターの運用を担当しております。20年以上沖縄のコンタクトセンターに在籍し、主にオペレーターの労務管理やエスカレーション対応などを担当してきました。

昨年、横浜のコンタクトセンターに異動してからは、コンタクトセンターの運用に加え、営業窓口も兼務し、カスタマーリレーション部のみなさんともコミュニケーションを取りながら業務を進めています。

「QANT コネクト」の導入以前、カスタマーサポートはどのような課題を抱えていたのでしょうか?

備後:大きく2つの課題がありました。

1つ目は、お客様の用件把握に関する課題です。お客様がFAQなどで解決策を探しても分からず、電話で問い合わせをいただいた際、オペレーターがお客様の困っている点について一から状況を伺う必要がありました。このヒアリングのプロセスはお客様にとって二度手間となり、「先に調べているのだから、もっと事前に状況を把握しておいてほしい」と感じさせてしまうことで、ストレスの原因となっていました。

もう1つは、問い合わせに至る原因分析に関する課題です。これまでは電話でのお問い合わせを受けた際に、顧客体験全体のどの部分でお客様に問題が発生したのかを十分に把握できていない状況がありました。Web上でのお客様の行動を可視化したいという要望は、私がこの部署に着任する以前から長年議論されてきたと聞いています。しかしながら、この可視化を実現するためのツール導入にはさまざまなハードルがあり、なかなか実現に至っていませんでした。

森末:たとえば、どのようなお客様がWebサイトに訪れているのか、どこでつまずき、なぜFAQでも解決できずに電話問い合わせにつながったのかなど、顧客の行動が十分に把握できていなかったんです。また、問い合わせをいただいたお客様の属性──たとえば、性別、WOWOWにどのくらいの期間加入しているのか、あるいはどのような契約をしているのか──といった情報が、問い合わせ履歴やWebでの行動データと紐づいていない状況でした。これが当時の大きな課題のひとつでしたね。

株式会社WOWOW カスタマーリレーション部リーダー 森末氏

ツール導入のハードルとは具体的にどのようなものでしたか?

備後:カスタマーサポート領域だけでなく、「WOWOWオンライン」や「WOWOWオンデマンド」といったお客様が利用するサービス上での行動も可視化したいと考えていました。しかし、これらのサービスは別の部署が管轄しており、部署間で調整を行い、要請を出すには高いハードルがありました。

森末:技術的には、どのツールを使うにしてもオンライン上にタグを埋め込む必要がありましたが、そのタグを新たに入れること自体のハードルが高かったんです。当時利用していたツールで行動の可視化を試みたこともありましたが、工数を考えると分析を継続的に行うのは現実的ではありませんでした。他のツールも検討しましたが、結局タグの問題がネックとなり、導入に踏み切れませんでした。

電話とWebにおける顧客体験の分断を解消するため、顧客属性とWeb行動データを統合

その状況をどのように打開したのでしょうか?

備後:転機が訪れたのは、2023年のことです。社内のマーケティングオートメーション(MA)チームが、別部局のオンデマンド部門からカスタマーリレーション部に組み込まれることになり、さらに同じタイミングで、MAツールをKARTEシリーズにリプレイスすることになりました。その際、MAの担当者から、KARTEのカスタマーサービスツールとして、改めてRightTouch社のプロダクトを紹介してもらったことで、これまで我々が抱えてきた顧客応対の課題が一気に解決する契機になりました。

WOWOWはユーザー離脱という課題にどう挑んだのか?高度なコミュニケーションを実現する基盤作りの裏側

森末:まさに渡りに船でした。MAチームがKARTEのタグを入れるなら、取得した行動履歴をカスタマーサポート領域でも使えるようになる。6年越しの課題解決への道筋が見えた瞬間でした。

「QANT コネクト」を選んだ決め手は何だったのでしょうか?

森末:「QANT コネクト」によって顧客属性を把握できるようになったことは、非常に大きな成果だと感じています。これまで私たちは、Web上でのお客様の行動を追うことはできても、顧客の属性までは分かりませんでした。しかし、「QANT コネクト」を「KARTE Datahub」と連携させることで、弊社が保持しているお客様IDと紐づけ、契約内容や加入期間といった属性まで把握できるようになった点は、非常に大きなポイントだと思っています。

備後:当初は「QANT Web」の導入を検討していました。ただ「QANT Web」は、FAQ改善も含めて対応できる、多機能なプロダクトとなり価格面での課題もあり、まずはスモールスタートとして「QANT コネクト」から始めることにしたんです。

「QANT コネクト」なら、我々がもっとも解決したかった「デジタルチャネルでの応対とコール応対とでの顧客体験の分断」を早期に改善できる可能性があります。「QANT コネクト」である程度の手応えを得ることが、RightTouch社の他製品への利用拡大を検討する上でも有効だと感じて導入を決定しましたね。

導入はどのような流れで進んだのでしょうか?

備後:2024年3月にMAチーム主導でのKARTEの導入が完了し、MA運用業務における初期構築が安定した6月頃から、カスタマーサポート領域での導入について本格的に検討できるようになりました。同年の7〜8月頃に「QANT コネクト」の導入を決定し、10月から運用を開始しました。KARTEのタグが実装されていれば、すぐ導入できるという話の通り、導入が決まってからはスムーズでした。

平均通話時間を20%削減。リーズンの絞り込みなど試行錯誤をへて生まれた成果

運用開始時にはどのような点に苦労しましたか?

宮里:導入当初はシナリオの策定に苦慮しました。というのも、シナリオ設計を進める際「お客様全体を対象にするのか」「問い合わせ種別(リーズン)を絞るのか」といった方針について、各コンタクトセンターで電話オペレーション改善を担当するメンバーやSalesforceを管理するメンバーなど、立場の異なるメンバー間で意見が分かれてしまったんです。最終的にシナリオをまとめるのにも、1ヶ月ほどかかりました。なんとか整理し、「お客様全体を対象にしたシナリオ」で施策をスタートさせましたが、目に見える効果は得られませんでした。

株式会社WOWOWコミュニケーションズ コンタクトセンター課 宮里氏

なぜ効果が出なかったのでしょうか?

宮里:課題はいくつかありましたが、最大の課題はオペレーターが「QANT コネクト」に「身を委ねない」ことでした。せっかく、お客様がシナリオを通して問い合わせ番号を保持しているのに、電話を受けたオペレーターが従来どおり「お問い合わせ内容を教えてください」と、最初から尋ねてしまっていたんです。従来の応対フローが染みついており、結果として「QANT コネクト」を活用しないまま、顧客応対が完結してしまうケースが頻発していたのです。

その状況をどう打開しましたか?

備後:運用開始から2ヶ月ほど経過した頃から社内で議論を始めて、翌月に大きな方針転換をしました。それが、「リーズンの絞り込み」と「専用回線の設置」です。加入・解約を含めてさまざまなリーズンがあるなかで、「QANT コネクト」が効果を発揮する場面とそうでない場面があることが見えてきました。とくに加入や解約に関連する問い合わせでは、「QANT コネクト」の利点が十分に活かしきれなかったのです。そこで、「WOWOWオンデマンド」と「技術サポート」の2カテゴリに対象を絞り、専用の電話番号を新設しました。

宮里:この専用回線の設置が成果を生む転換点でした。新設された電話番号を使って問い合わせてくるお客様は、確実にWeb経由でアクセスしてきた方だと判断できます。この番号にかかってきた問い合わせには、「QANT コネクト」のシナリオ情報を参照しながら対応する運用に変更しました。

加えて、オペレーターへのトレーニングも徹底しました。ロールプレイングやモニタリングを繰り返し実施し、「まず問い合わせ番号を確認する」「番号をもとに問い合わせ内容が把握できる」といった流れを定着させることで成功体験を積み重ねていくことを重視しました。

効果はどのように現れたのでしょうか。

宮里:方針転換以降、「WOWOWオンデマンド」に関する問い合わせでは、AHT(平均通話時間)が大幅に短縮されました。約20%(※)の削減につながっており、非常に大きな効果だと感じています。オペレーター自身も、問い合わせ番号を確認し、事前アンケート内容を参照したほうが効率的に対応できると実感してからは、「QANT コネクト」を積極的に活用するようになりました。

(※調査期間:2025年2月、比較対象:QANT コネクト専用回線の平均AHTと、QANT コネクト未利用の総合ダイヤル平均AHT)

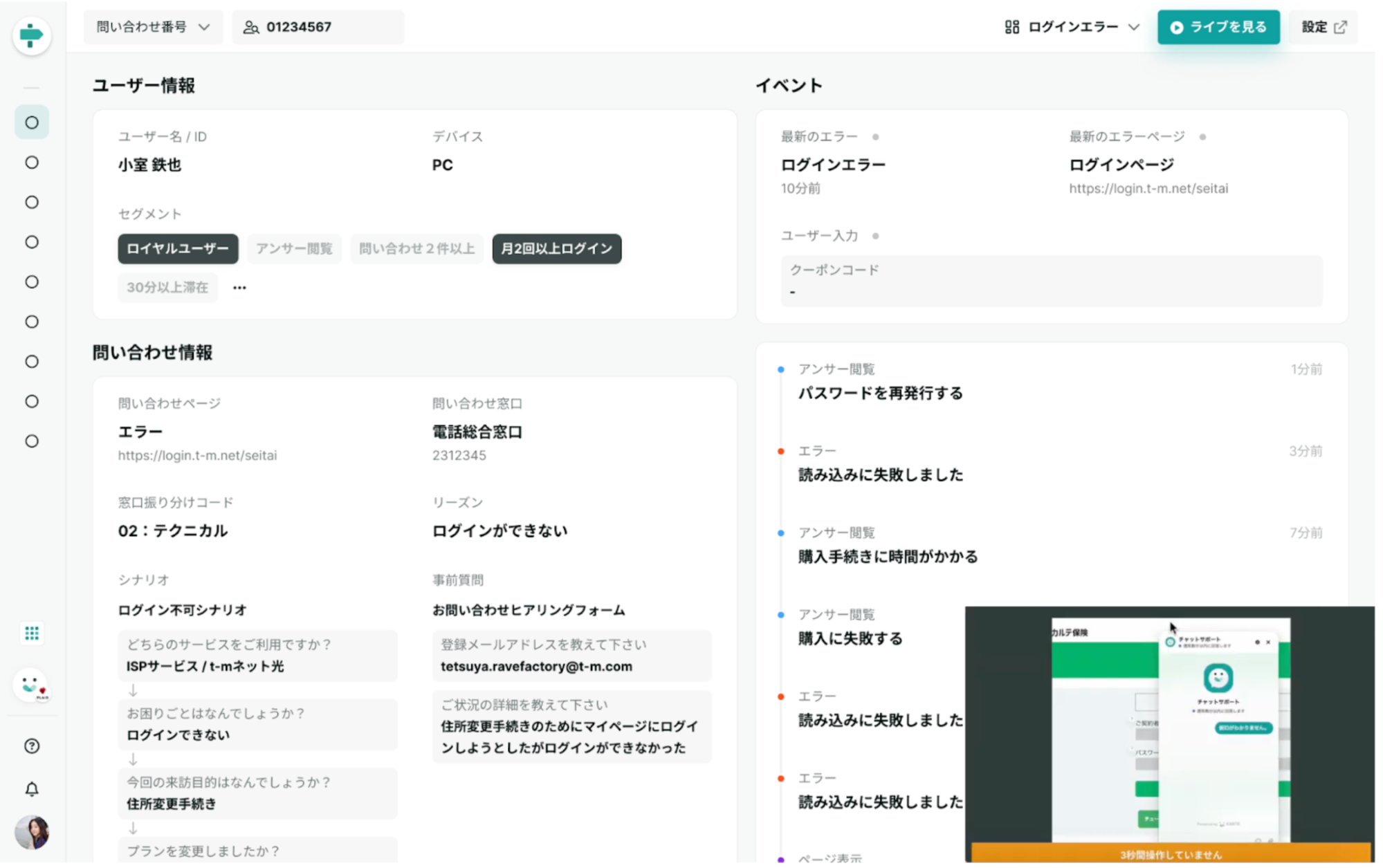

森末:「QANT コネクト」のコネクトボード機能で、お客様の画面をリアルタイムに確認できるようになったことも、「WOWOWオンデマンド」に関する問い合わせ対応の効率化を後押ししています。お客様が現在どの画面にいて、どこでつまずいているかを常に把握できるため、スムーズに状況を理解できるようになりました。また、事前アンケートのフリーコメントにエラーコードを書いてくださるお客様も多く、事前に発生している課題を把握した上で的確なご案内がしやすくなりました。

QANT コネクトのコネクトボード機能(※記載内容はサンプルです)

うまくいかなかったケースもあったのでしょうか?

宮里:技術サポート、特に放送・録画機器の操作に関する問い合わせでは、まだ明確な成果は見えていません。これは、お客様が操作するのはテレビ画面であり、Web上での行動履歴が参考にならないことが大きな要因です。

森末:そのため、現在はさまざまな問い合わせが入ってくる「その他」の回線での活用を検討しております。「その他」の回線は、お客様自身がどこに問い合わせをしたらよいかわからない様々な問合せの内容を頂いております。何を知りたいか、何を確認したいか、などを「QANT コネクト」で事前にWEB上でヒアリングすることで、AHTの短縮につながるのではないかと考えています。「QANT コネクト」をどのような問い合わせに活用することがもっとも効果的な成果につながるのか、トライアンドエラーを重ねています。

組織の壁を越え、データドリブンに顧客の体験を改善する

他にも活用している機能はありますか?

宮里:以前は、こうした対応はデジタルチームのメンバーしかできませんでしたが、現在はコールチームのメンバーでも簡単に設定できるようになりました。お客様の状況に応じてリアルタイムで表示を切り替えるなどの、より柔軟な対応が可能になっています。

備後:「インサイト機能」も非常に便利です。お客様がどこで滞留し、どこで離脱したのか、一貫して顧客行動の全体を可視化できます。

また、他にもログインサポートや解約時のマイページ誘導なども、タグが埋め込まれているページならポップアップを用いて直接ご案内ができます。どこにどんな情報を出すのかを、部署の垣根を越えて議論できるようになったのは、「QANT コネクト」が導入されたおかげですね。

「QANT コネクト」の導入で、組織にどのような変化が生まれましたか?

宮里:もっとも大きな変化は、コールチームとデジタルチームの壁がなくなったことだと思います。先ほどもお伝えしたように、沖縄のセンターではデジタル関連の業務がなく、デジタルチームが何をやっているのかが見えていない部分がありました。

「QANT コネクト」を導入することで、コールチーム側もデジタルチームの情報を取りにいくようになり、どのようなシナリオでお客様がWebサイトから電話問い合わせに至るのか、内容を把握できるようになりました。反対に、コールチーム側から「こういう問い合わせ理由が多いので、こうシナリオを改善したほうがいい」といった提案も積極的に出てくるようになっています。

組織の変化に応じて、会議体制も変わったのでしょうか?

宮里:大きく変わりました。以前はコールチームとデジタルチームで会議を別々に行っていましたが、現在は合同で会議をしています。「FAQサイトの訪問者数」、「有人チャット利用者数」、「チャットボット利用者数」、「コール件数」、そして「どれだけのお客様が課題を解決できなかったか」などの指標を用いて、各チャネルの取り組みを俯瞰する視点がメンバーに根づいてきました。「QANT コネクト」導入は、この行動変化の大きなきっかけになったと思います。

森末:データドリブンな文化が徐々に根づき始めていると感じています。以前は、例えばWeb上でポップアップを表示しても、ページ遷移数といった基本的な指標しか把握できませんでした。しかし、現在では「QANT コネクト」のダッシュボードを活用することで、お客様が実際に困りごとの解決に至ったかどうかまで追えるようになりました。以前は分析に多くの手間がかかっていましたが、今では簡単に確認できるようになり、効率が向上しています。

人とAIが連動し、さらに顧客にとって最適なサポート体験設計へ

今後、「QANT コネクト」をどのように活用していきたいですか?

備後:機能を十分に活用しきれていない部分があるため、まずは「QANT コネクト」をフルに使いこなすことを目指しています。たとえば、顧客行動の分析は一部のメンバーのみが利用できている状況、また、応対中に該当顧客のWebサイト上へメッセージを配信する「オペレーターアクション」機能は、まだ利活用できていないのが現状です。今後は体制を整えて、組織全体で活用できるようにしたいですね。

森末:当初、私たちが目指していたのは、お客様がWebサイト上のどこでつまずき、どのような理由で困っているのかを可視化し、その原因を解消する仕組みを構築することでした。そのために、「QANT コネクト」に蓄積されたデータを活用することで、仮説を立て、具体的な対策を講じることができると考えています。顧客属性を踏まえたWeb上の行動データの分析を進め、段階的に課題改善へ取り組んでいきたいと思っています。

さらに、今後の取り組みとしては、CRMとの連携も視野に入れています。具体的には、「QANT コネクト」とCRMを連携させることで、顧客情報の活用や一元化がよりスムーズになり、その結果として、お客様対応の効率向上や解決までの時間短縮が期待できると考えています。このような取り組みを通じて、より良い顧客体験を提供していきたいと思っています。

宮里:新機能への期待も大きいですね。先日、カスタマーサクセス担当の方から紹介された「コブラウズ機能(お客様の代わりに氏名などを入力できる代理操作機能)」には驚かされました。電話で問い合わせるお客様のなかには70〜80代の高齢者層も多く、スマートフォンの操作に不慣れな方も多くいらっしゃいます。そのため、1つの技術サポートに関する応対で1時間かかることもあります。「コブラウズ機能」が使えるようになれば、こうした技術サポートも10分〜15分程度に短縮できる可能性があります。

今後、部署として目指していることを教えてください。

宮里:WOWOWコミュニケーションズとしては、今後「人でしか対応できない部分」のサービス品質向上が必要だと考えています。WOWOWのサービスは多様化しており、覚えるべき商品や社内ナレッジなどの情報量も膨大です。これは、オペレーターの退職理由の一つにもなっています。管理者でさえ内容を把握しきれないこともあり、場合によってはお客様のほうが詳しいという状況もあるほどです。オペレーター支援におけるAI活用は、避けて通れないテーマです。

備後:カスタマーリレーション部としては、AI活用をさらに進めていきたいと考えています。人の手で行っていた応対を、AIを活用して適切な範囲で自動化し、お客様に最適な体験をいかに届けるか。人とAIをどの領域で活用するのか、その整理と整備を進めていきたいですね。

森末:今後についてですが、生成AIなどの技術を活用し、問い合わせ内容に応じて自動対応が可能になる仕組みを整えていきたいと考えています。人的リソースには限りがありますので、オペレーターには複雑で人の判断が必要な問い合わせに専念してもらえるような体制を構築することを目指しています。これによって、お客様は困りごとをより迅速に解決できるようになり、結果としてサービス全体の体験価値が大きく向上することが期待されます。

顧客応対のデジタル化についても展望をお聞かせください。

森末:現在、私たちはメールやチャットボットなど、複数の問い合わせチャネルを活用しながらお客様対応を行っています。そして今後については、各問い合わせの理由に応じて「どのチャネルが最適か」や「最適なチャネルにスムーズにつなげる方法」といった観点をさらにしっかりと設計していきたいと考えています。たとえば、「人による対応が最適なケース」や「チャットボットで解決できるケース」、また「有人チャットやメール対応が適しているケース」など、お客様の困りごとや属性に応じた最適なコミュニケーション設計を進めていくことを目指しています。

備後: VoC(Voice of Customer:顧客の声)のデータ化も、検討しています。お客様の声を分析し、顧客応対やサービスの改善に活かしていきたいと考えています。もちろん、費用対効果や目的の明確化は前提となりますが、デジタル化を進めるべき重要な取り組みの一つだと捉えています。