カスタマーセンター主導で自己解決促進につなげる体制構築への挑戦。東京海上日動のRightSupport by KARTE活用

東京海上日動のCX・dX推進部では、お客様がWebサイト上でお困りごとを自己解決できる仕組みを強化するため、RightSupport by KARTEを導入。導入の背景から活用方法についてお話を伺いました。

東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動)は、損害保険を中心に幅広いリスクに対応する保険商品やサービスを提供しており、個人向けの自動車保険や火災保険、法人向けの各種損害保険などを展開しています。

同社のCX・dX推進部では、Webサイトにおける利便性向上やお客様のお困りごとの自己解決促進に向けて、RightSupport by KARTE(以下、RightSupport)を導入。顧客の行動分析や迅速な施策展開による顧客体験の最適化や効率的なコンタクトセンター運営を進め、その結果としてお問い合わせ量の削減を実現しています。

今回は、CX・dX推進部 コンタクトデザイングループ ユニットリーダー 大古 彩さんにRightSupport導入前の課題、具体的な活用施策、カスタマーセンターとの連携強化の取り組み、さらに今後のパーソナライズされた顧客サポート実現への展望についてお話を伺いました。

Webサイト上での施策展開がスムーズにできず、PDCAが回せていなかった

──まずは、部署の業務内容についてご紹介いただけますか?

私たちの部署「CX・dX推進部」では、CX(顧客体験)とDX(デジタルトランスフォーメーション)を両輪として統合的に進化させ、お客様に対してより良い体験をお届けすることを目的として、さまざまな業務に取り組んでいます。

部内のコンタクトデザイングループでは、会社ホームページや東京海上日動マイページの運用を担っており、近年はこれらのWebサイトとカスタマーセンターとの連携を強化し、お客様がお困りごとを自己解決するための支援などに注力しています。

具体的には、お客様がWebサイトで自己解決ができずにお電話でお問い合わせいただいた内容をもとに、より分かりやすいWebサイトに改修するという取り組みを、企画側とカスタマーセンター運営側が一体となってPDCAを回すイメージです。

──RightSupportを導入する前はどのような課題を抱えていましたか?

導入前の課題は大きく2つありました。1つ目の課題は、お客様がWebサイト内でどのような行動をとっているか、どのようなペインポイントがあるのかを十分に把握できていなかったことです。PVや離脱率といった一般的な指標は取得していましたが、それだけではリアルなお客様の行動を知ることができませんでした。

2つ目の課題は、ビジネス部門がWebサイト上でタイムリーにお客様に情報をお届けする仕組みがなかったことです。Webサイトの改修にはシステム部門との連携が必要であり、即時に公開することは困難でした。私たちはもっと迅速に施策を試し、改善するPDCAサイクルを回したいと考えていました。そこで、お客様の行動分析とWebサポート施策を同時に実施でき、ビジネス部門だけでも迅速に施策を展開できるツールを探していたところ、RightSupportに出会いました。

多くのアイデアをとにかく試した1年。問い合わせ件数を15%削減した施策も

──RightSupportを知ったきっかけと導入の流れを教えてください。

当時の社内メンバーがセミナーで知りました。特に、『お客様のWeb上の行動をマクロとミクロの両面で分析できる』機能や、『ビジネス部門単独でタイムリーにポップアップを表示できる』点が魅力でした。

契約後、施策を開始するまでには約2〜3ヶ月程度かかりましたが、担当カスタマーサクセスの方の丁寧なサポートがあったおかげで、比較的スムーズに導入できました。実際に操作してみると、直感的なインターフェースであったため施策を作成するのは難しくありませんでした。

──最初に取り組んだ施策はどのようなものでしたか?

自動車保険の証券に「お客様サポートページ」にアクセスできるQRコードを掲載しました。そのQRコードを読み取り、「お客様サポートページ」にアクセスした際、よくあるお手続きの対応方法が掲載されているページへ誘導するWebサポート施策を実施しました。

保険証券を確認しているお客様は、何かしらの手続きを希望されている可能性が高いと想定し、カスタマーセンターにお問い合わせの多い手続への導線をポップアップで表示させました。お客様が目的のページにたどり着くまでの時間と手間を減らし、CX(顧客体験)を高めることを目的とした施策です。

──他にはどのような施策に取り組まれましたか?

RightSupportを使い始めた2023年度は、とにかくまず施策を出してみる「量」に注力し、合計31件の施策を実施しました。主な活用方法には大きく2つのパターンがあります。1つ目は、コールリーズン(お客様が電話をかけた理由)からお困りごとを特定し、Web上でお客様が自己解決できるよう導くことです。2つ目は、災害などの緊急事態が発生した際に、迅速に必要な情報をお客様に提供するための使い方です。

前者の施策例としては『保険料控除証明書の再発行』に関するものがあります。毎年、11月頃には保険料控除証明書の再発行に関するお問い合わせが増加し、カスタマーセンターが繋がりにくい状態になります。そこで、アクセス数がもっとも多い弊社ホームページのトップに、保険料控除証明書に関するFAQをポップアップで出し、お困りのお客様がお電話をしなくても自己解決できるようなWebサポート施策を実施しました。

その結果、RightSupportの効果もあり、前年同月比で問い合わせ件数を15%削減できました。 (※2022年11月と2023年11月の比較)

後者の施策例としては、2024年の能登半島地震発生時に配信した『災害関連のFAQと事故連絡先への導線表示』があります。災害時には、被災地域のお客様からの保険金請求のご連絡のみならず、被災地域以外のお客様からも災害に関する補償内容や契約内容の確認のお問い合わせが増加します。こうした状況に対して即座にポップアップで関連情報を出すことができたため、ツール導入の効果を実感しました。

特に災害発生時のお問い合わせは時間の経過とともに照会内容も変化するため、表示するFAQもカスタマーセンターの入電履歴をもとにタイムリーに修正できる点において使いやすさを感じました。

──導入の決め手の一つであるKARTE Live機能はどのように活用されましたか?

弊社では保険金請求のご連絡専用窓口を設けておりますが、間違えてカスタマーセンターに保険金請求のご連絡が入ってしまうことを課題に感じていました。

そこで、誤入電の多い「火災保険に関するお問い合わせ窓口」の電話番号をクリックした際に分岐を作り、保険金請求のご連絡を希望される方には専用窓口をご案内するようにしました。これにより一定の誤入電を減らす効果はあったものの、電話番号を押した後の離脱率の高さに課題を感じ、お客様の体験に問題がないかを確認するため、KARTE Liveを活用しました。

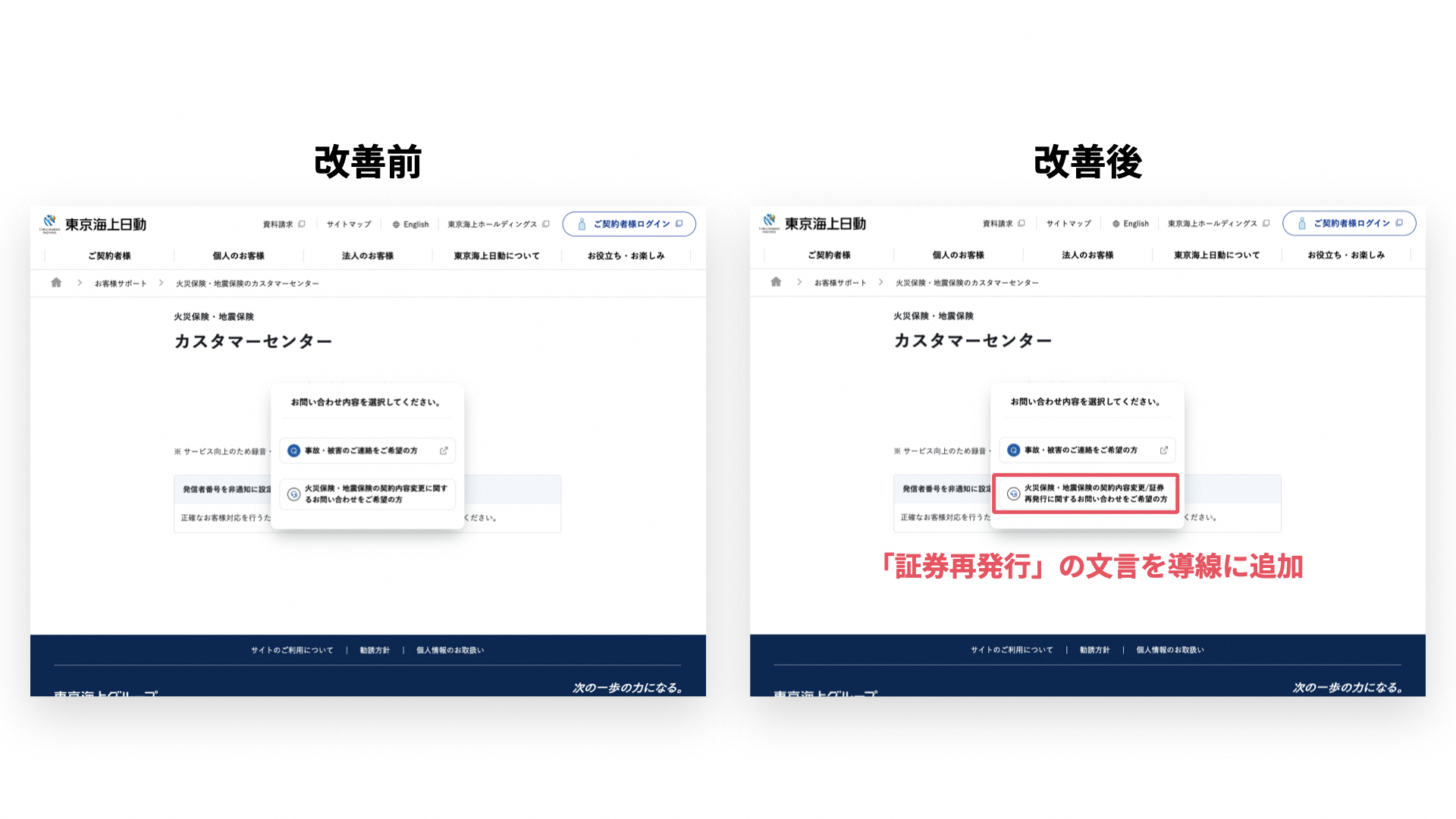

特定のお客様(n=1)の行動を分析したところ、電話番号をクリックした後、証券再発行のページへ戻るという行動を繰り返しているお客様がいることがわかりました。

当初表示していたポップアップの文言だと、「お客様に証券再発行について問い合わせができないと誤解を与えているのでは」と気づいたため、ポップアップ内に「証券再発行」の文言を追加し、改善を図りました。施策ごとのレポート結果から課題を把握し、実際のお客様のWeb上の行動を個別(n=1)に確認できるのはRightSupportの強みだと思います。

──初年度、施策の配信はどのように進めていましたか?

施策の検討に当たっては、カスタマーセンターに集まるお客様の声をWeb上の顧客体験にも反映するために、導入初年度からカスタマーセンターの代表メンバーにも協力してもらいました。まずは RightSupportでできることを理解してもらうために、担当のカスタマーサクセスの方の協力のもとワークショップを開催し、カスタマーセンターで感じている課題とツールの活用案を書きだしてもらいました。

施策の優先度の判断は、RightSupportのレポートやカスタマーセンターの入電分析をもとに定量的な裏付けをもって判断するように心がけていました。一方で、即座に配信停止もできるツールであるため、お客様の体験を著しく損なわないと判断できる施策については、まずはやってみるという方針で進めていきました。

量から質へ。カスタマーセンターとの連携を強化し、より効果的な運用が可能な体制へ

──2023年度の運用を経て、2024年度はどのような運用方針にしたのでしょうか。

2023年度は「量」の年として、とにかく多くの施策を実施することに注力していましたが、施策の効果検証や改善活動が十分にできていませんでした。そこで2024年度からは取り組みの「質」を高める環境構築を目指し、振り返りのプロセスも強化しています。

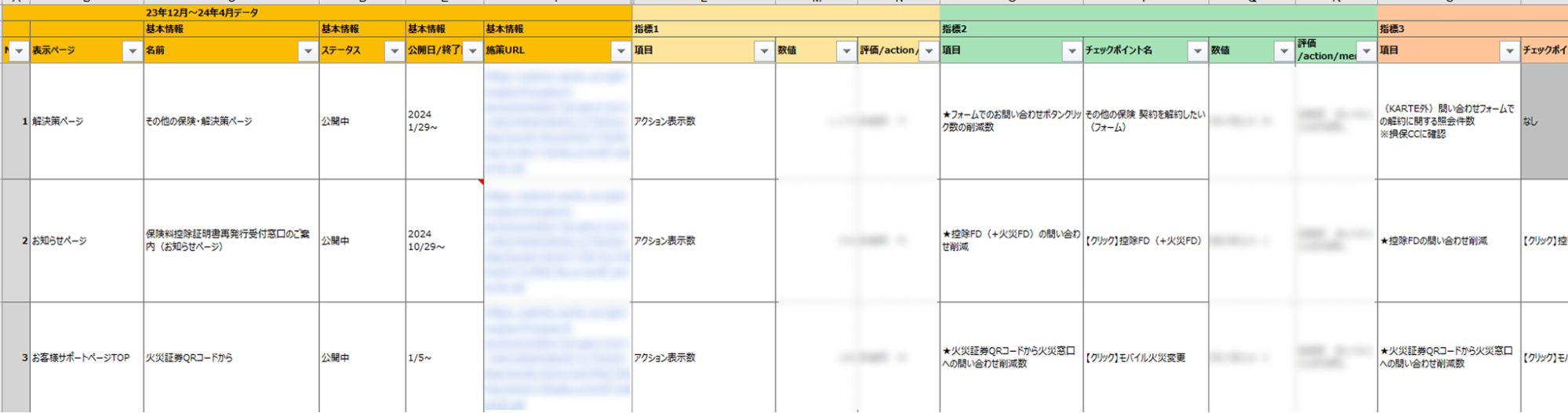

具体的には、施策の振り返りタイミングを明確に定め、施策ごとの結果や取り組み内容をExcelで一覧化しました。これにより、カスタマーセンターのメンバーを含めた担当者全員で同じレポートを見て振り返りができるようになりました。分析を行った上で定例会議で結果を確認し、修正が必要かどうか、どう改善すべきかを議論しています。修正が必要な場合は担当を決め、対応するという流れです。

──振り返りサイクルを取り入れてみた手応えはいかがですか?

新しい施策を出す際にも、「何をチェックポイント(※)にして効果を測るか」といった会話が自然と生まれるようになりました。まだ活用しきれていない機能もありますが、施策の配信だけでなくRightSupportで可能な「Web行動の分析」についてもメンバーの理解度が高まったことで、施策の配信から効果検証までを一気通貫で考えられるようになったと感じています。

※お客様の重要な行動を「チェックポイント」として設定し、施策の効果測定や行動分析に役立てることができるRightSupportの機能

──カスタマーセンターとの連携強化についても取り組まれていますね。

導入初年度はカスタマーセンターの限られたメンバーしかRightSupportを理解していなかったため、メンバーからあがってくるツールの活用案も限られたものでした。

2024年度はより多くの活用案を集めるために、カスタマーセンターの担当者自らワークショップを各拠点で開催し、カスタマーセンター全体にRightSupportの認知度向上と理解浸透を図りました。こうした活動を進めたことで「RightSupportでこういうことができないか」とカスタマーセンターのメンバーからより多くの声が集まるようになりました。

将来的には、カスタマーセンターに寄せられたお客様の声とWeb上での行動をカスタマーセンター内で主体的に分析し、課題を感じたら即座に施策を出せる状態を目指しています。お客様の声を直接顧客体験に反映できる体制作りが私たちの目標です。

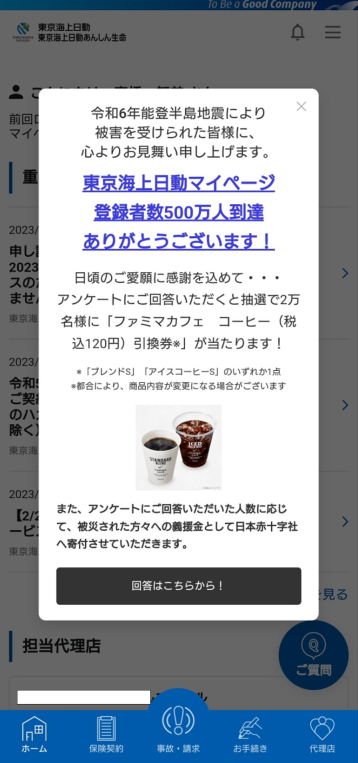

──2024年度は、東京海上日動マイページでの活用も本格的に始められたそうですね。

はい、東京海上日動マイページにもRightSupportを導入し、東京海上日動マイページ特有の課題解決に向けた施策もいくつか実施しています。東京海上日動マイページの運用を担当しているチームと連携し、「アンケート」「ログイン補助」「障害発生時の導線案内」「照会削減」などの施策を展開しました。

最初は、RightSupportの利用経験があった私たちのチームが東京海上日動マイページチームをサポートしていましたが、現在では、主体的に課題に対してA/Bテストなどで検証を行いながら施策を展開できるようになっています。

生成AIの活用も視野にパーソナライズした顧客体験の実現へ

──今後の展望についてお聞かせください。

これまで取り組んできたことに加えて、東京海上日動マイページへの導入によりお客様の属性に応じてパーソナライズされた施策を展開したいと考えています。

また、AIを活用した顧客体験の向上も進めていこうとしています。たとえば、お問い合わせフォームにお客様が入力しているキーワードから、回答をサジェストする「ライブアシスト」機能を用いたWebサポート施策を準備中です。

例えば、グループ会社の生命保険会社のお客様が間違って東京海上日動のお問い合わせフォームに入力してしまうことがあります。そのため、お客様の入力した保険の証券番号が生命保険の契約と判別できた場合は、正しいお問い合わせ先をご案内できるような仕組みを検討しています。

これまではお客様を大きなくくりで捉えた画一的な施策配信が中心でしたが、今後はAIも活用しながらよりお客様一人ひとりに合わせたサポート体験の提供を目指していきたいと考えています。