顧客体験の向上とVoC活用がビジネスを加速させる——カスタマーサポートフロンティア Vol.1 イベントレポート

顧客体験(CX)の重要性が高まるなか、カスタマーサポート部門は単なる問い合わせ対応窓口から、事業成長を牽引する戦略的部門へと役割を変えつつあります。その最前線では、どのような変革が起きているのでしょうか。2025年6月24日、ITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であるHDIの日本支部・HDI-Japanと、エンタープライズ向けカスタマーサポートSaaSを展開する株式会社RightTouchは『カスタマーサポートフロンティア Vol.1〜HDI三つ星各社が描くVoC起点の事業貢献〜』を共催しました。HDI-Japan 代表取締役CEO 山下 辰巳氏、株式会社RightTouch 代表取締役 野村 修平氏の講演に加え、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社の三好 惇也氏、三井ダイレクト損害保険株式会社の伊藤 哲彌氏、株式会社ポーラ 野部 祥子氏という現場担当者3名によるパネルディスカッションを開催し、VoC(Voice of Customer)活用の最前線が共有されました。

「セルフヘルプ」の充実が、CX向上と事業成長につながる

イベント冒頭では、HDI-Japan代表取締役CEO 山下氏が「顧客体験(CX)の向上がビジネスを拡大する」と題した講演を行いました。

山下氏はまず、HDIが実施している格付け調査の特徴を説明しました。同社の調査では、約150名の一般生活者が審査員として参加し、実際の顧客と同じ立場で企業のサポートを体験・評価する独自の手法を採用しています。

山下氏「HDIの格付けは、顧客視点で行われます。審査員の方々には、問い合わせのタイミングもチャネルも、すべて自由に選んでもらいます。コールスクリプトのような調査用の台本もありません。なぜなら、一般消費者は台本通りに問い合わせなどしないからです」

HDI-Japan 代表取締役CEO 山下辰巳氏

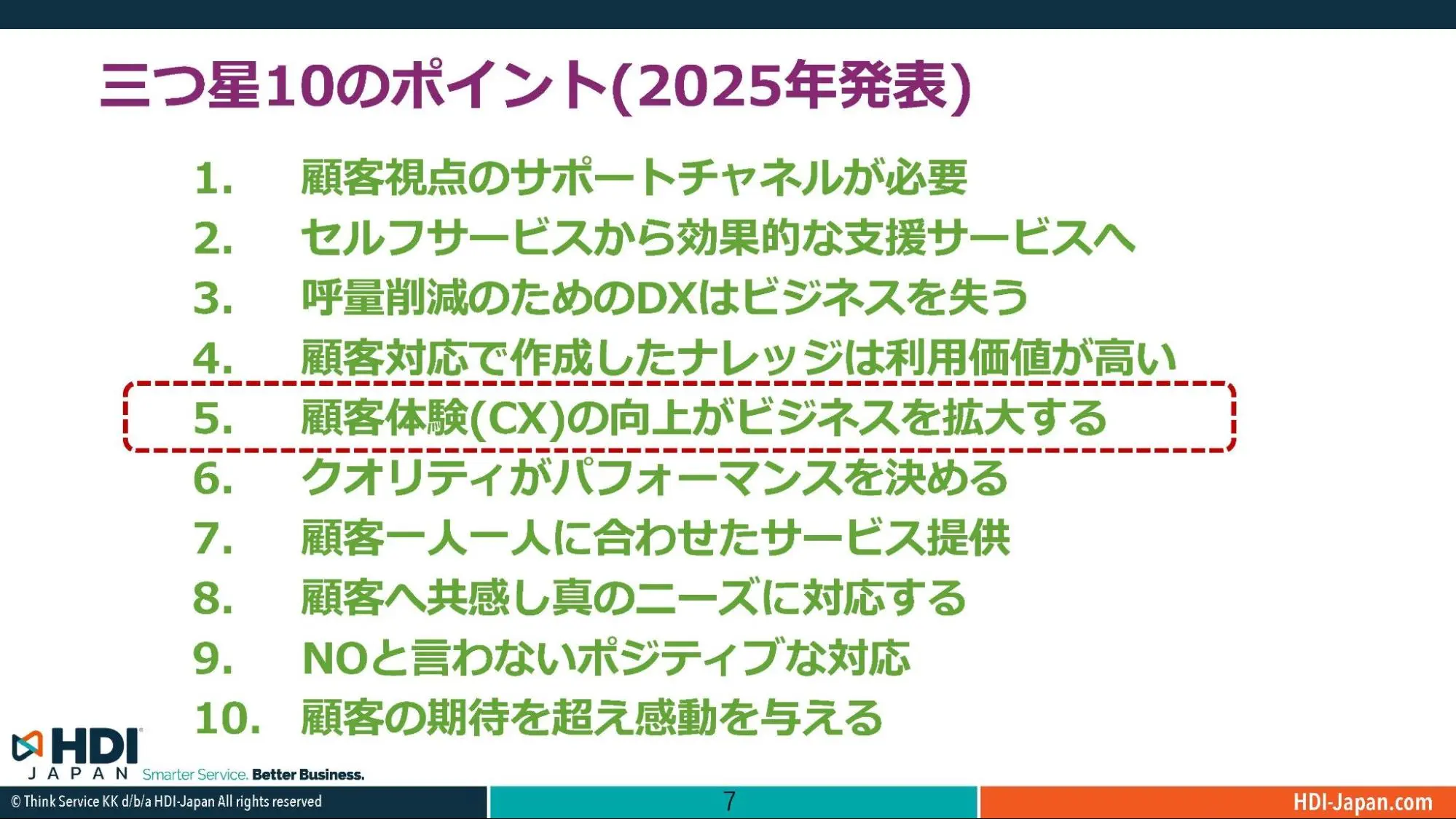

年間約300社の調査を実施する同社は、毎年5月、前年度の調査から導き出された「カスタマーサポートにおける10のポイント」を発表しており、これはカスタマーサポートの現在地を示す重要な指標となっています。2024年度の調査から見えてきたポイントは、以下の通りです。

山下氏は、「2024年度の調査で新たに見えてきた注目ポイント」として、5つ目の「顧客体験の向上がビジネスを拡大する」を挙げました。

カスタマーサポートの中心はコールセンター対応からWebサポートに移行し、Webサポートを使用しているときの顧客体験がそのサービスや企業に対するブランドへの印象を大きく左右するようになりました。山下氏は、顧客が自ら問題を解決できる、「セルフヘルプのチャネル」の充実こそがCXを高め、事業拡大につながると強調しました。

山下氏「セルフヘルプというと、FAQやチャットボットが思いつくかもしれませんが、私たちが実施した調査で高い評価を受けた企業は、より多様なチャネルを用意しています。たとえば、金融系であればサービスのシミュレーション機能を提供したり、YouTubeなどで機能を解説したり、ドキュメントを整備したりと、多様なセルフヘルプを用意している企業が、高い評価を受けています。

反対に、メールによる問い合わせしか受け付けていない企業は厳しい評価を受けています。そして調査の中では、多様なセルフヘルプを用意している企業に対して『とても良い製品とサービスだったので、他の人にこのブランドや企業を推奨したいと感じた』という審査員の声が聞かれました。この声はWeb上のセルフヘルプを充実させることが顧客体験を向上させ、事業成長を後押しすることを裏付けています」

いま求められているのは、「SLA」から「XLA」への転換

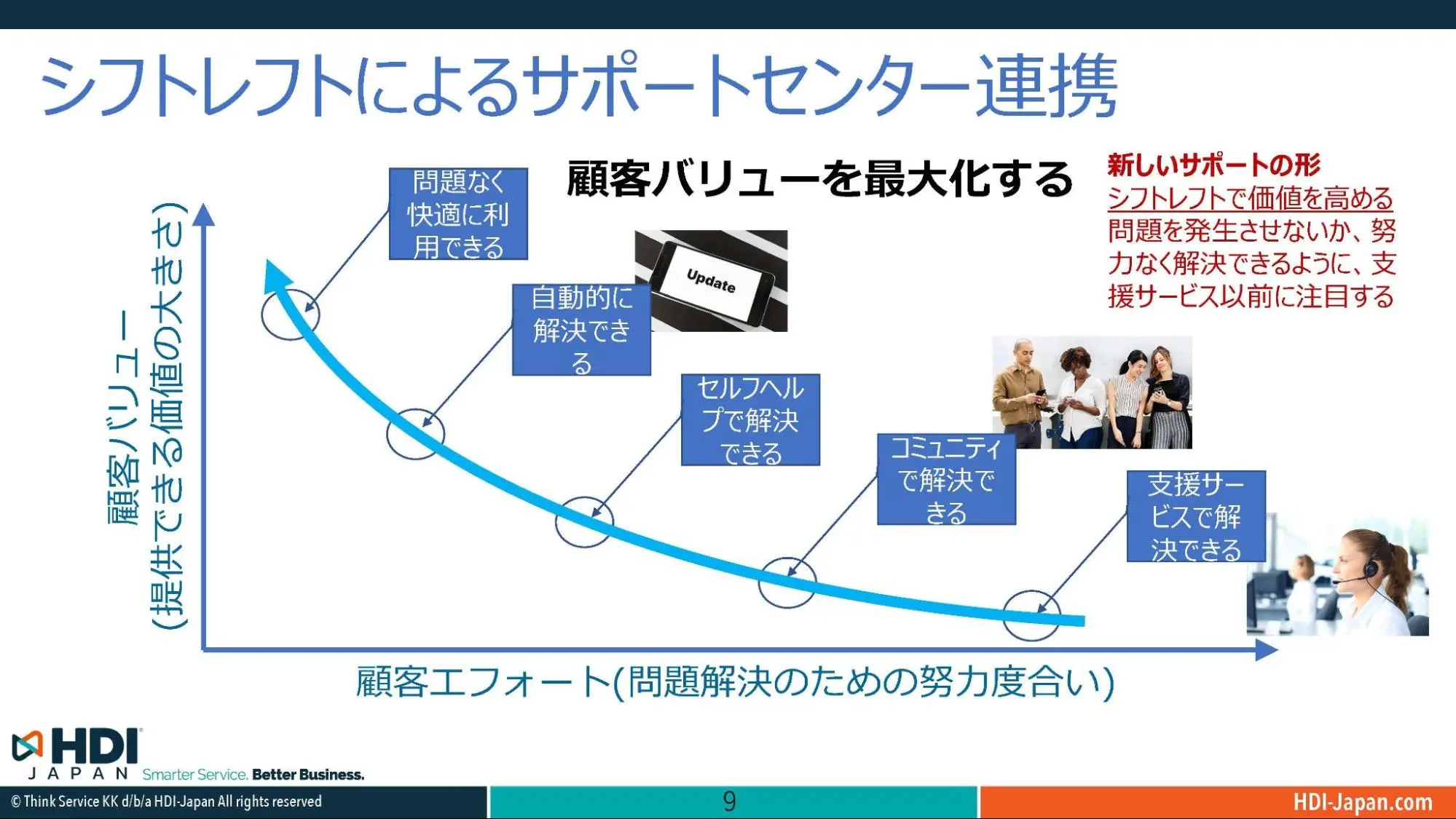

山下氏は次に、カスタマーサポートに求められる変化として「シフトレフト」という概念を紹介しました。「シフトレフト」とは、顧客がサポートを必要とする前に、できるだけ早い段階で問題を解決できるようにするアプローチです。

山下氏「スマホを例に説明しましょう。あるスマホがユーザーにもっとも大きな価値を提供できている状態とは、『何の問題もなく、日々使えている状態』です。次に、『何らかの問題が起きても、自動的に解決される状態』、その次が『セルフヘルプで解決できる状態』と続きます。

セルフヘルプで問題が解決できない場合、ユーザーは友人、家族、Web上の第三者などに尋ねて問題解決を図ります。それでも解決しない場合、電話などでの問い合わせをするわけですね。

顧客が問題解決のために費やす労力が大きくなるほど、顧客に提供される価値は低下してしまいます。この『労力』と『価値』の関係をまとめると、以下のようになります。

このグラフは「コールセンターに顧客から電話があった時点で、すでに顧客価値は大きく損なわれている」ことを示しています。

カスタマーサポートを通じて製品やサービスの提供価値を高く保ち、ビジネスの拡大に寄与するためには「シフトレフト」、つまり「顧客が労力をかけずに、サービスや製品を快適に使用できる状態」を実現することが重要なのです。だからこそ、Web上のセルフヘルプの充実は不可欠だと山下氏は指摘します。

こうした「シフトレフト」の考え方を踏まえ、山下氏は顧客体験を正しく評価する指標の必要性に言及しました。

現在、コールセンターなどのカスタマーサポートを担当する部署では、一般的にSLA(Service Level Agreement)がKPIに設定されています。SLAは「サービスレベル同意書」と訳され、カスタマーサポート部門のKPIとして使用する場合は、応答時間や返信時間、問題の解決率などに関する数値、たとえば「初回コンタクト解決率80%」「障害対応24時間以内」といった目標が設定されるといいます。

しかし、SLAはあくまでも「(カスタマーサポートの)サービス品質」に関する指標、つまりは「企業視点」の指標であり、顧客体験そのものに関する指標は含まれません。そこで、現在アメリカを中心に、SLAからXLA(Experience Level Agreement)への移行が進んでいると山下氏は明かします。

山下氏「XLAは顧客の体験や感情を測定する指標です。サービス提供者は『顧客がサービスをどのように感じ、利用しているか』を測定し、改善することを目指します。具体的には、『システムの直感的な利用しやすさ』や『サポート対応の満足度』などが指標になります。

アメリカを中心にXLAへの移行が進んでいる理由は、その改善がビジネスの拡大に直結するからです。XLAを見ることで、企業は(自社の製品・サービスが)『どれだけ顧客の期待に応えられているか』『どれだけ満足してもらえているか』を知ることができ、製品やサービスの改善につながる施策を実行しやすくなります。

XLAは企業が顧客体験の向上、そしてビジネスの拡大を実現するために、具体的な基準を設定する上で有用な指標となります」

HDIが2025年4月に公表した、国際的な認定制度「HDIサポートセンター国際スタンダード」のなかでも、顧客体験管理の評価基準として「XLAを作成し、(サービス提供の)対象者と体験指標を特定し、目標を伝えている」「ほとんどのサービスにXLAが導入され、顧客体験の改善は測定可能で、サポートセンター以外の組織の賛同が得られている」といった項目を設けていると山下氏。

「今後、HDI-JapanはXLA導入などに関するセミナーを実施し、参加企業が所属する企業の顧客体験とビジネスの拡大をより力強くサポートしていきたい」と述べ、山下氏はプレゼンテーションを終えました。

なぜ、いまVoC活用への投資が加速しているのか

続いて登壇したのは、株式会社RightTouch代表取締役の野村修平です。野村は「VoCが事業貢献の種となる〜カスタマーサポート中心の経営へ〜」と題し、購買行動の変化を振り返りました。

1990年代、あらゆるものに対する需要が高かった時代において企業に求められていたのは「いいものをつくること」でした。その後、2010年代にかけて需要と供給が拮抗し、Web上での購買行動が活発になったことで、企業は「新規顧客をいかに獲得するか」が大きな課題となり、Webマーケティングの重要性が高まりました。そして2020年代、「供給過多の時代」に突入し、購買行動はさらに変化しています。

野村「知人や友人から『こういう製品を買った』『このサービスがとてもよかった』と聞き、それをきっかけに購買を決定する方も多いのではないでしょうか。

つまり、既存顧客の満足度が、『新規顧客』の購買行動に大きく影響しています。顧客が顧客にマーケティングをする時代になっているのです。

こうした変化を受け、カスタマーサポートが経営のなかで非常に重要な位置を占めるようになり、顧客を資本として捉える『顧客資本経営』という考え方も注目されるようになりました。これまで定性的に捉えていた顧客の声を定量的にデータ化し、そのデータを整理・分析・活用可能にしていくこと、つまりはVoC(Voice of Customer、以下「VoC」)データの活用の重要性が高まっているのです」

株式会社RightTouch代表取締役 野村修平

さらに、生成AIの登場がVoC活用を大きく後押ししています。野村は「コールセンター白書2024」に掲載されている調査結果を引用し、生成AIの活用において「VoCの活用」が最上位に挙げられていることを紹介。AIツールを活用したVoCデータの収集・活用の可能性に言及しました。

野村「これまではアンケートやNPS®(※)など、企業が能動的に顧客の声を取りに行く“アクティブフィードバック”が中心でした。しかしAIツールの進化により、アンケートなどを実施せずとも大量のVoCを収集し、解析できるようになりました。

AIの活用で電話やチャットを通した問い合わせ、SNS上のコメントといったパッシブフィードバックから示唆を引き出すことが可能になってきたのです。海外でもAIツールを用いたVoCの活用が収益に直結するという認識が広がっており、大きな注目を集めています」

※ ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

VoC活用の各フェーズにおける課題を解決し、経営にインパクトを与える

しかし、VoCデータの「収集・加工」「分析」「活用」の各フェーズにさまざまな課題を抱えている企業が多いのが現状だと野村は指摘します。

野村「VoCデータの活用に乗り出している企業のなかには、全体の1%にも満たない量のデータしか収集・加工できていない企業もあります。限られたデータから示唆を導き出したとしても、その妥当性が疑われ、活用が進まなくなります。

分析面でも課題は山積みです。単純な要約やキーワードの可視化だけでは具体的なアクションにつながる示唆が得られず、せっかく収集したVoCが宝の持ち腐れになっているケースが多く見られます。さらに言えば、データから具体的なアクションを導き出せる人材の不足も深刻な問題です。

そして、分析結果をコンテンツの改善につながる具体的な施策に落とし込めないという、活用面での課題を抱えている企業は少なくありません。こうした収集・加工、分析、活用の各フェーズにおける課題が、VoC活用の大きな障壁となっているのです」

こうした課題を解決するため、RightTouchが開発したのが『QANT VoC』です。野村は「課題を見つけやすくする」「(課題の)重要度をわかりやすくする」「施策を実行しやすくする」という、このプロダクトの3つのコンセプトに触れ、こう続けました。

野村「特徴的なのは、改善案の提示を自動化したことです。お客様から問い合わせをいただいたとき、Webサイトに書かれている内容と問い合わせ内容を照らし合わせ、どこでお客様がつまずき、その問い合わせにつながったのかを分析します。そしてその分析内容を元に、生成AIがコンテンツの改善案を提案する仕組みになっています」

その後、野村はデモ画面を表示しながら、実際の活用イメージを共有しました。VoCの活用先は、カスタマーサポートに関連する業務にとどまりません。商品企画や開発部門、マーケティング部門に分析結果を共有することで、VoC活用が企業のプロフィットに直結する取り組みにつながる可能性があることを強調し、プレゼンテーションを終えました。

HDI三つ星獲得企業が語る、VoC活用の現在地

野村の講演に続いて開催されたのは、「センター内に留まらず、事業貢献につながるVoC活用」をテーマにした、パネルディスカッションです。登壇したのは、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社の三好惇也氏、三井ダイレクト損害保険株式会社の伊藤哲彌氏、株式会社ポーラの野部祥子氏の3名です。

モデレーターを務めたHDI-Japanの品川宏暢氏から問いかけられたのは、「VoCをビジネスの成長に生かすための取り組み」です。

最初にマイクを取った三好氏は、「VoCを活用しきれていないのが現状なので、この状況を変えていきたいと考えている」と率直に語り、具体的な取り組みと課題をこう語りました。

三好氏「月に1度、商品企画部門にVoCをレポートにまとめ、フィードバックしています。それだけではなく、商品企画の担当者が自走できる、つまりは私たちからレポートを渡さずとも、自発的にVoCを企画に生かす状態を目指し、商品企画部門のメンバーが直接VoCを確認できる仕組みを整えたものの、まだ十分に活用されていないのが現状です。

この課題を解決するためには、『VoCを企画に生かす』という文化を醸成していく必要があると感じています。ですので、今後は全社に『お客様の声を聞く』というマインド、あるいはそういった文化を根付かせることに力を入れていきたいです」

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 顧客接点DX企画部 BXC運営企画課(兼)DX企画推進課(兼)CX企画部 戦略企画課 課長 三好 惇也 氏

一方、従業員数600人弱という比較的コンパクトな組織である三井ダイレクト損害保険では、そのコンパクトさを生かし、部門をまたいだVoC活用を進めているといいます。

伊藤氏「部門間の連携や、各部門で起きていることを集約することに対して大きなハードルがないこと、ビジネスモデルがシンプルであることが、VoCをビジネスの成長に生かすうえでのメリットになっていると感じています。

というのも、当社の売上は基本的に『既存顧客の契約更新』と『新規契約の獲得』のみで構成されています。そのため、VoC活用の目的も明確です。『新規顧客獲得につながるNPS®』『既存顧客の更新率』『LTV』という3つの指標を向上させることを目標に、部門を超えて連携をしながらさまざまな施策を実行しています」

続いて、野部氏は「お客様の声を商品企画やサービスの改善に生かすことが当たり前になっている状態が理想」とし、その理想を実現するための第一歩として、全社員にVoCを届ける施策を講じているといいます。

野部氏「お客様相談室に届いた声を、『CS Weekly』と名付けた週報にまとめ、メールやチャットで全社に配信しています。

内容としては、その週に入ったクレームやご意見、お褒めの声を中心にNPS®調査の傾向や、お客様から寄せられる質問に、相談室がどのように答えているかなどを共有し、楽しんで読んでもらえるよう工夫して配信しています。

さらに、毎年創業月である9月には、店舗などのリアルな接客に対してお客様から「お客さま相談室」にお褒めの言葉をいただいたメンバーを対象にした表彰企画を実施しています。この企画を通して、どのような接客がお客様の体験向上につながったのかを全社に伝えるとともに、メンバーのモチベーションアップにつなげたいと考えています」

株式会社ポーラ CS推進室 室長 野部祥子氏

三者三様のVoC活用。その実践と課題

続いて「VoC活用に効果を発揮した取り組み」について議論が交わされました。

三好氏が紹介したのは1年半ほど前に開始した、電話による問い合わせのデータ化に関する施策です。以前は、コールセンターに寄せられた声は、オペレーターが手入力をしていたものの、社内からそのデータの精度を疑問視する声が挙がっていたと言います。その疑念を払拭し、VoC活用を推し進めるために始めたのが、音声認識システムとAIツールを活用した施策です。

三好氏「オペレーターが手入力していたため、データの精度は個々のスキルに依存していました。

この課題を解決するため、音声認識システムとAIツールを導入し、自動で問い合わせ内容を要約する仕組みを構築しました。これにより正確性は高まりましたが、データ量の増加に伴いノイズも増えてしまったのが新たな課題です。今後は『RightVoC』を活用し、正確な分析と施策実行につなげていきたいと考えています」

伊藤氏からは、データ分析から導き出された具体的な事例が紹介されました。

伊藤氏「さまざまなVoCを分析するなかで、ご自身の契約内容をしっかりと理解しているお客様ほど、NPS®(※)が高くなる傾向が明らかになりました。

そこでコールセンターやサポートコンテンツを制作する部門が連携し、契約内容に対する理解を深めていただくための施策を実施しました。その結果、契約理解度が数%上昇しNPS®のスコアも向上しました。契約理解につながるサポートを実現した結果、昨年度から新規契約の獲得も順調に伸ばすことができています」

三井ダイレクト損害保険株式会社 マーケティング部つよやさCXグループ 兼 お客さまセンター部 品質・業務グループ プロジェクトディレクター 伊藤哲彌氏

野部氏は「CS Weekly」の改善事例を挙げました。改善活動を開始する以前、「CS Weekly」は社内で「クレームを伝える週報」として捉えられており、積極的に読むメンバーが少なかったといいます。

そこで野部氏は、ポジティブな意見や「お褒めの言葉」からCS Weeklyを開始するようにしたところ「CS Weekly」を楽しみにするメンバーが増加し、VoCが多くのメンバーに届くきっかけになったといいます。

野部氏「私たちお客様相談室の基本は『共感』と『寄り添い』の姿勢を持って、お客様と接することです。VoCの活用を推し進める上で重要なのは、他部署のメンバーに対しても、この『共感』と『寄り添い』の姿勢を持って接することなのではないかと思います。

ときにはVoCをネガティブな要素を示すための手段として用いることも必要かもしれませんが、『もっと良くするためには、こんな風にしたらいいんじゃないでしょうか』という提案を心掛けることで、VoC活用はよりスムーズに進んでいくのではないかと感じています」

パネルディスカッションの後には、ラウンドテーブルディスカッションが開催されました。テーブルごとに「顧客体験」「VoC活用」「セルフサービス」など、カスタマーサポート業務に関連するさまざまなテーマを設定し、来場者は自らが関心を寄せるテーマのディスカッションに参加しました。

その後開催されたネットワーキングタイムでも、参加者同士が知見を共有したり、この日得たナレッジに関してディスカッションを交わしたりする様子が見受けられました。

日本におけるVoC活用は、まだまだ発展途上にあります。このセミナーを通して生まれた出会いと共有された知見が今後の企業の取り組みを後押しし、VoC活用の新たな地平を拓く事例創出の一助となれば幸いです。