顧客のすべての声を「経営資源」に変えるために。SBI証券が「AIと人の最適配置」で貫く、真の顧客中心主義

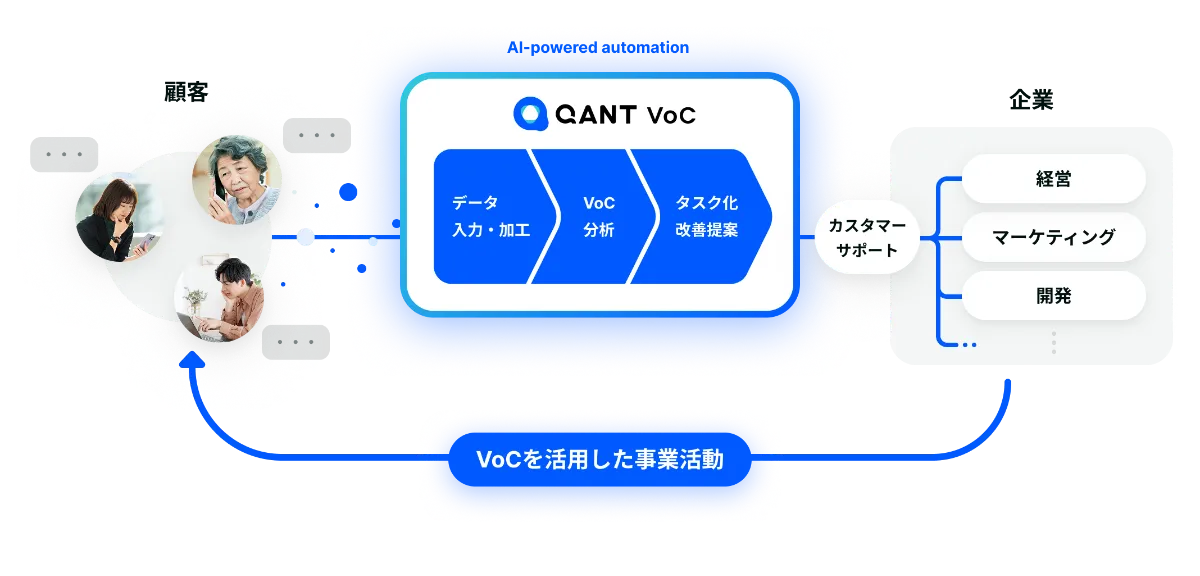

「顧客中心主義」を掲げるSBI証券は、問い合わせが増加する中でも、お客様の時間を無駄にしないカスタマーセンターを目指してAI活用を加速させてきました。AIオペレーター「QANT スピーク」やVoCソリューション「QANT VoC」をどのように位置づけ、1通話あたりの時間短縮や月間約30万件の顧客の声の全社活用を進めているのか。また、そのプロセスがカスタマーセンターと経営の距離や、現場の働き方にどのような変化をもたらしているのか。詳しくお話を伺いました。

証券業界ではセキュリティ対策強化などを背景に、顧客からの問い合わせが増加傾向にあります。SBI証券も例外ではなく、膨大な顧客の声(VoC)に日々向き合っていました。しかし、その多くは十分に活用されず、改善活動に活かしきれていないという課題があったといいます。

同社は、オペレーターの負荷軽減と応対品質向上を目指し「QANT コネクト」を導入。さらに、全社的なVoC活用基盤として「QANT VoC」の導入を進めています。

今回は、同社のカスタマーサポートを牽引するカスタマーサクセス推進部 カスタマーサクセス推進部長の河田 裕司さんと、カスタマーサービス企画部の小川 正美さんに、新たな組織体制での挑戦と、テクノロジー活用によって目指す顧客体験の未来について伺いました。

「顧客中心主義」の実現に向け、2つの新設部署が連携

まず、お二人が所属している部署の役割とミッションについて教えてください。

河田:私が部長を務めるカスタマーサクセス推進部は、カスタマーセンターの統括運営がメイン業務です。これまでの受け身のサポートから脱却し、より能動的にお客様の体験価値を高め、お客様と当社の利益を最大化できる組織を目指しています。直近では、証券業界全体のセキュリティ対策強化に伴い問い合わせが急増している状況も踏まえ、現在は以下の4つのポイントを主眼に置いて取り組みを進めています。

「問い合わせ先の最適化」「問い合わせの分散化によるつながりやすさの実現」「カスタマーセンターのDX推進によるコスト最適化」、そして最終的に「顧客接点の最大化」です。これらは私たちの部署だけではやりきれない部分も多く、小川の部署と連携しながら推進しています。

株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部 カスタマーサクセス推進部長 河田 裕司氏

小川:私が所属するカスタマーサービス企画部は、顧客満足度向上をミッションとして2025年4月に立ち上がった新しい部署です。もともと私はデジタル営業部というマーケティング組織で、商品の企画推進やWebサイト構築、口座開設の獲得といった売上目標を達成するための業務に携わっていました。

しかし、どうしてもプロダクト寄りの視点になりがちで、お客様の不満といった「負」の部分に十分向き合えていない側面がありました。そこで、一度売上から目線を離し、プロダクト以外の領域でお客様の不満を解消していくことを目的に、カスタマーサービス企画部が設立されました。VoCの活用などを通じて、真のお客様の課題解決を実現していく組織ですね。

両部署の連携はどのように行われているのでしょうか。

小川:管掌役員が同じということもあり、月に複数回の定例ミーティングを実施しています。部署間の情報共有はもちろん、各プロジェクトの課題共有やディスカッションも頻繁に行っています。

株式会社SBI証券 カスタマーサービス企画部長 兼 金融教育推進室長 小川 正美氏

SBI証券では、「顧客中心主義」を経営理念に位置付けていますが、現場ではどのようなことを大切にされていますか?

河田:カスタマーセンターは人が中心の業務です。様々な取り組みを進める中で、収益やコストを追求するあまり、現場で働くオペレーターが犠牲になってしまうことが起こりやすい。しかし、従業員が不満足な状態で応対しても、お客様に良い体験は提供できません。

お客様、会社、そしてオペレーターの「三方にとって良い」ものであるか、という視点は近年特に強く意識するようになりました。人が流出することは会社にとって全くプラスになりませんから。

小川:私もカスタマーセンターの出身なので、その考え方は身に染みています。当時教わったのは「私たちのお客様はオペレーターである」ということです。お客様と直接向き合うオペレーターが働きやすい環境を整え、サポートすることが、結果的にお客様への最良のサポートにつながる。この意識は、部署が変わった今でも非常に大切にしています。

削減した時間で能動的な「顧客接点」の最大化へ。AI活用で描く、待ちのサポートからの脱却

以前の取材から約2年が経過しました。「QANT コネクト」の活用を通じて、カスタマーセンターの運営にはどのような変化がありましたか?

河田:「QANT コネクト」は、当初想定していた通りの効果が十分に出ていると感じています。お客様の問い合わせを最適なスキルを持つオペレーターにつなぐことができ、オペレーターが最も労力を使う「お客様の知りたいことを聞き出す」という部分の負荷が大幅に軽減されました。お電話での応対中にお客様の画面が共有されることでスムーズな案内が可能になりました。結果として、オペレーターの離職率の低下にもつながっています。

「QANT コネクト」の導入により、特定の問い合わせで平均通話時間が45%削減され、新規オペレーター30名採用と同等の生産性向上を実現しました。さらに、問い合わせの約90%が最適なオペレーターに正しく振り分けられ、新人オペレーターの研修期間が1/3に短縮でき、オペレーターの負担軽減と即戦力化に大きく貢献しました。

あらゆる問い合わせをRightConnectで。オペレーターの生産性を大幅改善して目指すSBI証券の次世代CS構想

※ RightConnectは、「QANT コネクト」の旧名です。

新たに見えてきた課題もありますか?

河田:はい。「QANT コネクト」の利用率は現在23%ほどで、他社サービスと比較してもかなり高い水準にあります。しかし、裏を返せば、まだ約8割のお客様は従来の導線をたどっているということです。この8割のお客様をいかに最適な窓口へつないでいくかが、目下の最大の課題です。

その解決策として、生成AIを活用したボイスボットであるAIオペレーター「QANT スピーク」の導入を一部で進めています。これがうまく機能すれば、1通話あたり約2分の短縮が可能になると見込んでいます。これは、オペレーターを60〜70名新規採用するのと同じくらいの、非常に大きなインパクトがあります。

直近のテクニカル領域でのPoCでは、このAIオペレーターを入口としたボイスボット経由の導線で、問い合わせ内容の自動判別における振り分け精度が約95%という結果が出ています。さらに、「電話につなぐ前にどれだけ自己解決へ誘導できるか」という観点でも手応えが出ています。PoC期間中にシナリオの見直しを重ねたことで、コールの約1割を、人が応対する前の段階で自己解決へ誘導できている計算になります。

その2分の短縮は、コスト削減以外にも価値がありそうですね。

河田:おっしゃる通りです。何よりも、短縮できた2分を、他にお待ちいただいているお客様のために使えることが最大のメリットです。私たちのサービスは、お客様が話したいときにつながらなければ意味がありません。また、この効率化によって生まれた人的リソースを、ただ電話を待つだけのサポートから、こちらから顧客接点を作りに行く「能動的な活動」に充てていきたいと考えています。「コストを下げて終わり」ではなく、得られたリソースを再投資することで「顧客接点の最大化」を目指す。そのための重要な布石だと捉えています。

「1分1秒」を争う顧客に最適解を。マルチスキル偏重から「チャネル最適化」への決断

カスタマーセンターとWebサイトの連携など、顧客接点のあり方について、この2年で考え方に変化はありましたか?

河田:大きく2つ変わった点があります。1つ目は、オペレーターのスキルに対する考え方です。かつては、一人のオペレーターがすべての問い合わせに対応できる「マルチスキル」が理想とされてきました。しかし、それではどうしても知識が広く浅くなり、Webサイトに書いてある以上の情報を提供できないケースも出てきます。

商品やサービスが多様化・複雑化する現代においては、マルチスキルに固執して1人のオペレーターが対応するよりも、オペレーターはお客様のことを理解した上で、ご相談の内容に応じてより専門性の高い知識を備えている、適切な担当者へスムーズに誘導する「プラットフォーマー」的な役割が重要だと考えるようになりました。

2つ目はいかがでしょうか。

河田:もう1つは、お客様の時間に対する考え方です。私たちが扱うのは1分1秒で価値が変動する金融商品なので、「お客様は今すぐ話したいはずだ」と思い込み、営業時間内に電話をいただくことを前提としていました。しかし、実際にはお昼休みに無理をして電話をかけてくださる会社員の方など、お客様それぞれの都合があります。

企業側の都合で時間を指定するのではなく、お客様の状況に合わせて、電話予約サービスや、23時まで対応している有人チャットなど、多様なチャネルを用意し、最適なものを選んでいただくという考え方にシフトしています。

お客様の時間を大切にする、という意識がさらに強まったのですね。

河田:はい。「サポートしてあげている」という感覚ではなく、「お客様の大切な時間を使わせていただいている」という意識を持つことが不可欠です。そもそも、ネット証券である以上、Webサイトですべてが完結していれば、問い合わせは発生しないはずです。それでも問い合わせがあるということは、私たちのサイトが分かりづらい、あるいは何らかの不便をおかけしているということ。その事実を真摯に受け止め、お客様の時間を使わせていただいているという謙虚な気持ちで向き合うことが、ここ数年で非常に強くなりました。

完璧なテクノロジーは存在しない。顧客の声と泥臭く向き合い、人とAIが「強みを活かし合う」共存の道

テクノロジーを活用すると、効率化と引き換えに顧客体験が損なわれるケースもありますが、貴社はうまくバランスを取られている印象です。何かコツがあるのでしょうか?

小川:特別なコツがあるわけではないのですが、大前提として「自分たちのWebサイトは使いにくい」と常に思っていることが大きいかもしれません。長年の機能追加やページの増設を続けてきたことで、サイトは大規模かつ複雑な構造になってきています。

いわば、増築を重ねてきた「サグラダ・ファミリア」のようになっています。また、私たちはさまざまなスタートアップ企業と接する機会が多く、毎日のように新しいソリューションに触れています。良いものがあれば積極的に試しますが、うまくいかないことも多い。その試行錯誤の繰り返しの中で、いつまで経っても完成しない、常に改善が必要だという感覚が根付いているのだと思います。

日々顧客からのフィードバックを受けていることも、そうした感覚が根付く上で影響しているのでしょうか。

小川:そうですね。私たちが良かれと思って変更したことでも、とてつもない反響をいただくことがあります。最近、日本株と米国株で分かれていたアプリを一つに統合したのですが、ネット上の反応を見て、社長判断でわずか1週間で元に戻した、という出来事がありました。100%の正解はないと分かってはいても、お客様の声に真摯に向き合い、トップが迅速に決断する。そうした姿勢が、テクノロジーに寄りすぎず、体験とのバランスを保つ文化につながっているのかもしれません。

河田:カスタマーセンターの視点でも、テクノロジーを導入すればすべてが解決する、とは考えていません。どんなシステムを導入しても、最終的には人につなぐケースは必ず発生するという前提で物事を検討しています。コストだけを削減しても、お客様に「このセンターに連絡して良かった」と感じてもらえなければ、私たちの価値は上がりません。システムと人がうまく共存し、お客様に価値を提供していく。その中で、最終的にサポートすべきは人である、という考えは常に念頭に置いています。

顧客のすべての声を「経営資源」に変える。人のバイアスを排除した、あるべきVoC活用の姿と期待

VoC活用について伺います。以前は月30万件の問い合わせのうち、ごく一部しか活用できていなかったそうですが、背景にはどのような課題があったのでしょうか?

小川:経営企画部やコンプライアンス部などがVoCを管理し、経営層にもレポートはされていました。しかし、そこで報告されるのは、オペレーターが「これはクレームだ」「これは要望だ」と判断した一部の声に過ぎません。全体の件数から見れば、おそらく1%にも満たないでしょう。

その一部の声をもとに改善が行われることもありますが、新しいサービスを開発するたびに、カスタマーセンターに「どの声が重要ですか?」と毎回ヒアリングが行われる、ということが繰り返されていました。VoCが管理はされていても、お客様の体験向上のために体系的に活用するサイクルが回っていなかったのです。

河田:加えて、情報の「質」の問題もありました。カスタマーセンターに寄せられる声は、その性質上ほとんどがネガティブなものです。そのネガティブな情報に日々接している我々が人の手で情報を集約すると、どうしても個人の感性や印象が入り込み、声の大きい少数意見が課題として大きく見えてしまうバイアスがかかりがちです。その結果、経営や開発部門に誤った情報が伝わり、判断を誤らせてしまうリスクを常に感じていました。そのため人の意見が介在しすぎない仕組みが必要だと考えていました。

そうした課題に対し、「QANT VoC」の導入を決められたのですね。どのような点に期待されていますか?

小川:まず、電話、メール、チャット、アンケートなど、さまざまなチャネルから寄せられるお客様の声を一つのソースに集約し、全量を見られる点です。特に大きいのは、音声データをテキスト化し、キーワード抽出やカテゴライズを自動で行い、困りごとをチケットとして管理できる機能です。これにより、これまで見えていなかったお客様の課題を捉えられるようになります。

もう一つは、施策の効果を可視化できる点です。これまでは、お客様の要望に応えてWebサイトを改善しても、その結果を振り返ることが非常に難しかった。改善されれば問い合わせはなくなるので、「電話が減ったから良かったのだろう」という曖昧な判断しかできませんでした。ダッシュボードで施策実行後のVoCの変化を追いかけることができれば、改善活動のPDCAをしっかりと回せるようになると期待しています。

うまく機能すれば、課題発見だけでなく、カスタマーサポートのポジティブな側面の可視化にもつながりそうですね。

小川:その通りです。VoCはクレームや要望といった「負」の塊と捉えられがちですが、そうではないはずです。たとえば、マーケティング部門が企画したキャンペーンの反響が良ければ、それも電話の会話から見えてくるかもしれません。「キャンペーンの反響が良い」といったポジティブな声を可視化・共有できれば、社内のモチベーションを高め、CSの価値を社内に広めることにもつながります。改善すべき点だけでなく、お客様に喜ばれている点も含めて全社で共有できるプラットフォームにしていきたいですね。

顧客を無視した「一律な自動化」はしない。AIオペレーターと人の最適配置を目指して

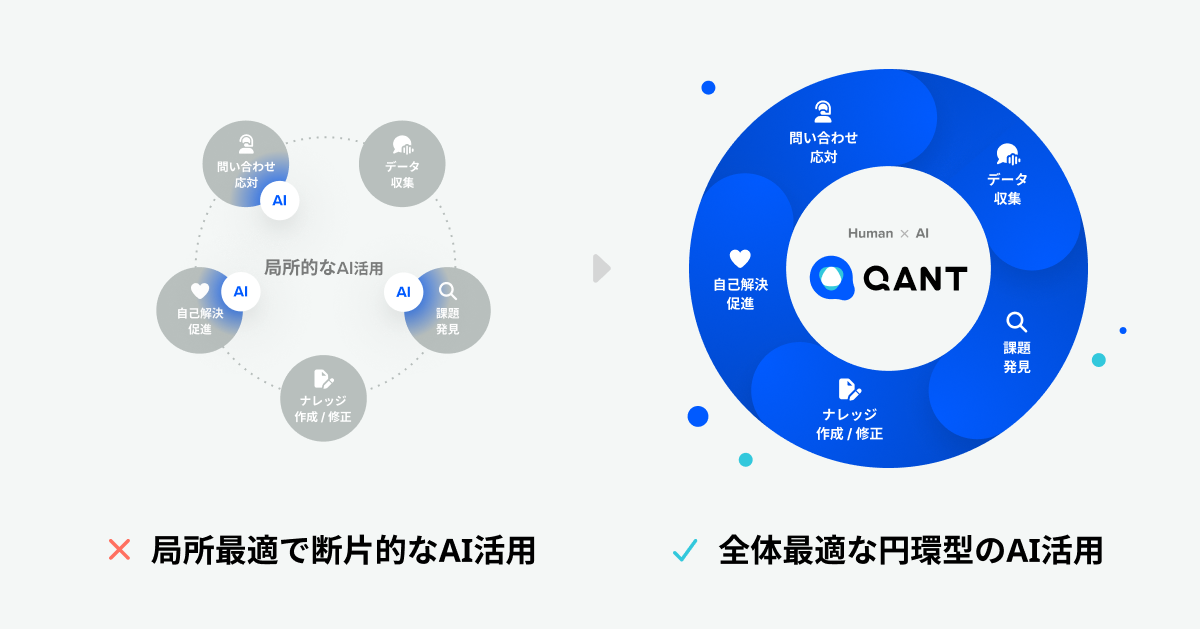

AIの進化も目覚ましいですが、今後のカスタマーセンター運営において、AIはどのような役割を担っていくとお考えですか?

河田:お客様が自身の都合の良いタイミングで問題を解決できるAIオペレーターは、最適なチャネルを提供するという観点で必要不可欠です。一方で、AIがお客様対応のすべてを代替するとは考えていません。

AIでできることと、人でしかできないことは全く違う。AIの役割は、オペレーターの顧客対応を「サポート」していくことだと考えています。たとえば、お客様とオペレーターを最適にマッチングするためにAIを使ったり、管理者のモニタリング評価コメント作成をAIで支援したりといった活用はすでに始めています。

AIを活用する上で、最も危険なことは何だとお考えですか?

河田:お客様の背景や属性、状況を無視して、一律にAIによる自己解決へ促そうとすることです。たとえばお客様から問い合わせがあった際に、「その内容はAIで解決できます」と案内してもお客様が望んでいなければ、CXという点で要望を満たせておらず、良い対応ではないと考えています。

お客様が誰なのか、どのような状況なのかを前段階で把握し、その方に適したチャネルへ誘導することが理想です。20代で自己解決力が高そうなお客様であればAIへ、そうでなければ人へ、といったように、お客様に応じた最適な場面でAIが使われるべきだと考えています。

「点」から「線」、「円」へ。オペレーションをナレッジに、データを戦略に変える「価値循環」の始動

今後、QANTの各プロダクトを連携させることで、どのような価値を生み出せるとお考えですか?

小川:「QANT コネクト」でのオペレーターの応対は、お客様向けの動画マニュアルになると考えています。オペレーターがお客様の画面を見ながら操作案内をしているわけですから、そのやり取りをナレッジ化することで、非常にリアルなコンテンツになる。

さらに期待しているのは、AIによるベストプラクティスの抽出です。膨大な応対記録の中から、AIを使って「お客様が感動している体験」を抽出できれば、人が作り込むよりも分かりやすいナレッジができあがります。それをFAQや研修ツールとして社内外に還流させることで、さらなる品質向上につなげていきたいですね。

河田:私は、今使わせていただいているプロダクトを「点で使うのではなく、いかに線にしていくか」が重要だと考えています。たとえば、コネクトやスピーク(ボイスボット)で得た情報をすべてVoCとして分析したり、CRM(顧客管理システム)の情報と連携することです。現状では、そのVoCがどのような取引履歴のある、何歳のお客様から発せられたものなのか分かりません。顧客属性と紐づけることで、初めてその声は「生きた情報」になるのです。

「生きた情報」になることで、何が変わるのでしょうか。

河田:たとえば、「Webサイトが使いづらい」という声があったとします。しかし、その声の主がほとんど取引をしていないお客様であれば、久しぶりにログインしたから使いづらく感じただけかもしれません。一方で、毎日利用しているアクティブなお客様からはポジティブな声があがっている可能性もある。属性データがなければ、そうした判断ができず、改善の優先順位を誤ってしまいます。お客様の声を本当に経営に資する情報に変えていくために、このデータ連携は絶対にやりたいですね。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

河田:こうした分析や改善のPDCAを回していくためには、私たち自身に「余力」が必要です。日々の顧客対応に追われているだけでは、新しい取り組みは進みません。AIなどのテクノロジーを活用して生産性を上げ、分析や企画に時間を割ける人的リソースを生み出すことが不可欠です。

小川:まずは、電話でないと解決できない手続きを一つでも少なくし、お客様がWebサイト上で自己解決できる環境を整えること。それが、河田の言う「余力」を生み出す第一歩だと考えています。地道な取り組みですが、そこから始めていきたいですね。