データドリブンなFAQ改善を起点に、組織横断で進めるサポート体験改革──JTBが『RightSupport』で描く新しいCX

株式会社JTBは、RightSupport by KARTEを導入して、FAQの刷新とサポートアクションの活用により、顧客の自己解決率向上と問い合わせ削減を実現。データドリブンな組織文化の醸成にもつながってきています。導入背景から具体的な施策、そして今後の展望を伺いました。

国内最大手の旅行会社として、オンライン・オフライン問わず多様なチャネルで旅行サービスを提供している株式会社JTB。

同社では、RightSupport by KARTE(以下、RightSupport)を活用して、Web上での顧客行動を可視化。データにもとづいて「なぜ自己解決できないのか」「どこで離脱しているのか」といった課題を特定し、継続的な改善に取り組んでいます。

今回は、同社のツーリズム事業本部 事業推進部 事業推進・顧客戦略チーム グループリーダーの山田 晴子さん、Web販売事業部 営業管理部 カスタマーサポート課の佐藤 郁絵さん、営業管理部 営業管理課 管理担当課長の中熊 美智子さんの3名に、RightSupportの導入背景から活用方法、成果、そして今後の展望について伺いました。

顧客の自己解決を阻む「見えない壁」の解消へ

──まず、皆さまの所属と役割について教えてください。

山田:ツーリズム事業本部 事業推進部の事業推進・顧客戦略チームに所属しています。顧客体験マネジメント(CXM)領域全般を担当しており、お客様の声(VoC:Voice of Customer、以下「VoC」)を起点に、不満足な体験の解消や価値向上を目指し、組織横断での取り組みを進めています。

佐藤:Web販売事業部の営業管理部、カスタマーサポート課に所属しています。Web予約後のお客様サポートを担当するコールセンターの管理運営やFAQサイトの管理運営、そこから得たVoCを活用したWebサイトの改善提案を行っています。

中熊:現在はWeb販売事業部の営業管理課に所属していますが、RightSupport導入当時はコールセンター販売部に在籍していました。その部署では、電話による予約対応を通じて寄せられたお客様の声を集約し、VoC分析をもとに、商品やサービスの改善ならびにWebサイトの修正提案などを行っていました。2025年2月からWeb販売事業部に異動し、現在はWebの視点に立った課題整理やチャネル間連携の取り組みを行っています。

──RightSupport導入前は、どのような課題を抱えていたのでしょうか?

株式会社JTB ツーリズム事業本部 事業推進部 事業推進・顧客戦略チーム グループリーダー 山田 晴子氏

山田:当時、最大の課題はお客様が困りごとに直面した際に、自身で問題を解決できない状況にあったことです。自己解決を促すために、FAQをどう改善するかという議論を進めていましたが、FAQをいくら充実させても、お客様に適切に情報が届かなければ意味がありません。

議論を重ねるなかで、お客様がFAQに到達するまでの行動を可視化できていないことが根本的な問題ではないかと考えるようになり、お客様のWeb上での行動を踏まえた上で、最適なサポートができる仕組みが必要なのでは、と仮説を立てました。

中熊:また、横断的なデータ分析も必要でした。当時はチャットボットやFAQなど、最適なソリューションを探して導入していましたが、それぞれのツールで個別にデータを確認できるものの、お客様の全体的な行動を一元的に把握することができませんでした。

山田:例えば、FAQを閲覧したお客様が実際にそのFAQで自身の困りごとが解決できたのかは可視化できていませんでした。また、各部門がそれぞれツールを使っていることで、担当者が変わるとナレッジの継承が困難になる、という課題も存在していました。

──そうした課題があるなかで、RightSupportの導入を検討した背景を教えてください。

山田:他のツールも検討しましたが、私たちが実現したいことに最も近づけるのがRightSupportでした。当初は新たなFAQの機能を探していましたが、RightSupportはお客様の困りごと一つひとつに応じて最適な関連情報を表示できるサポートアクションや、問い合わせの原因分析など自己解決を支援するための包括的な機能が充実している点が魅力でしたね。

ただ、複数のことが実現できる多機能なプロダクトであるため、主な導入目的であるFAQ単体での機能比較が難しく、社内で導入意図を理解してもらうためには少々時間を要しました。最終的には、私が所属する事業推進部としてRightSupportを導入し、各部門が一体となって顧客体験向上に取り組むという構想を描き、説明を進めていきました。

サポートサイトの刷新とFAQの継続改善で自己解決促進につなげる

──RightSupportを導入後、どのようなことから取り組みましたか?

佐藤:まず、取り組んだのはFAQの移行でした。実際にお客様の困りごとに合わせて、見やすく、使いやすいFAQをまとめたサポートサイトにしたいと考えていましたが、以前のツールではカテゴリの変更や下層ページの作成が仕様として実施できず、柔軟な改善が難しい状況でした。その点、RightSupportはFAQのカテゴリや構成を柔軟に設定できるため、お客様にとって最適だと思われる構成で再編成することができました。

カスタマーサポートとして、お客様の困りごとを解決するために実現したかったことができるようになったのは大きな変化ですね。

サポートサイトを公開した後も継続的に改善を進めています。各FAQにお客様が評価をつけられるだけでなく、閲覧数や閲覧後の問い合わせ数、顧客の声が可視化されたことで、データに基づいた改善が進めやすくなりました。例えば、「予約の確認方法」に関するFAQに「受付番号がわからないときの対応が書かれていない」という声が寄せられ、実際にその後の問い合わせも多いと判明した際には、すぐにそのFAQ内に追記するといった改善を行っています。以前は、FAQのコンテンツを通じて困りごとが解決したのかがわからず継続的な改善につなげづらかったですが、こうした可視化により、確実にPDCAを回せるようになったことも大きな変化です。

中熊:RightSupportでサポートサイトを作成してからは、興味深い発見もありました。検索窓に入力されるワードが可視化され、私たちの想定とは異なる検索ワードや、最新の話題に関する検索トレンドが把握できるようになりました。

佐藤:お客様がサポートサイトの検索窓で検索した際、検索結果がゼロ件になったときには、RightSupportのサポートアクション機能を活用しアンケートを取得するように設定しています。まだ試験段階ですが、検索データからお客様のニーズを把握して、FAQの改善につなげていきたいと考えています。

株式会社JTB Web販売事業部 営業管理部 カスタマーサポート課 佐藤 郁絵氏

──お客様の声はどのくらいの頻度で確認されていますか?

佐藤:2週間サイクルで確認しています。2週間で100件近くのフィードバックが届くので、その中から優先順位をつけながら改善を進めています。優先度は基本的にフィードバック数で判断しますが、内容も重要です。Webサイト側の問題や障害の可能性がないかという観点でもチェックし、必要に応じて関連部署と連携して対応するようにしています。この体制により、お客様の声を確実に改善につなげる仕組みが構築されました。

予約後の困りごとを先回りサポートし、自己解決率10%を実現

──FAQ以外にはどのようなことに取り組んだのでしょうか。

佐藤:サポートサイトを公開したのは、2024年10月末頃でした。同年11月からはサポートアクション機能の活用を開始しました。FAQの運用は以前から行っていたので、サポートサイトの改善時は直感的に使えたのですが、サポートアクションについてはこうした取り組み自体が初めてだったので、当初は戸惑うことも多かったですね。RightTouch社に丁寧にサポートいただきながら、実際に施策を動かすなかで徐々に理解を深めていきました。

──サポートアクションではどのような施策をされましたか?

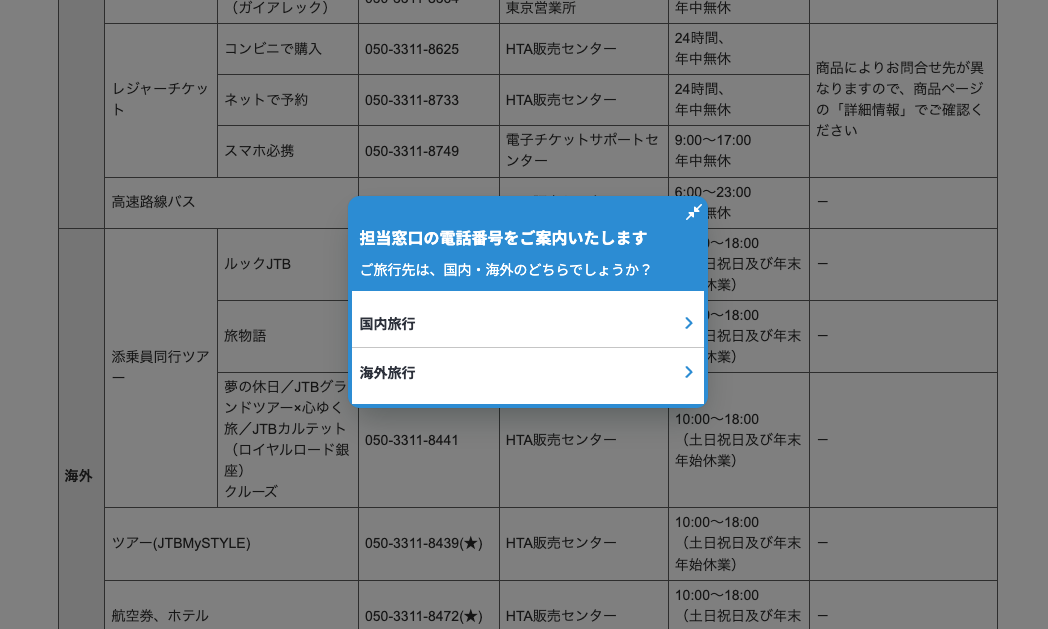

佐藤:最初は電話での問い合わせページの改善に取り組みました。このページは電話番号が20個近く掲載されており、お客様がどこに電話すればいいかわからなく、迷いやすい状態でした。サポートアクションを表示して、対話形式で絞り込む方法でFAQを提示し、FAQで解決できない場合に適切な問い合わせ番号を表示させる仕組みを作りました。

佐藤:また、2024年8月末の台風シーズンには、台風の影響を受けたお客様向けのサポートアクションを実施しました。欠航・遅延・運休の時の案内ページに、お客様の状況に合わせた対応方法を誘導するためのサポートアクションを提示しました。通常、チャットボットのクリック率は10%未満にもかかわらず、この施策では約20%のクリック率を記録しました。それだけ、お客様が困っていることだったのだと改めて感じましたね。

中熊:台風時、予約中のお客様専用の電話窓口へ通常の2〜3倍もの問い合わせが集中します。すべてのお電話に対応しきれず、JTBのWebサイトで予約をした後のお客様が問い合わせを行うことができる機能「コンタクトボード」への問い合わせもあふれてしまい、お客様から厳しいお声をいただくという悪循環に陥ります。昨年は、最終的にすべての問い合わせに対応するのに、2週間近くかかってしまうこともありました。

佐藤:問い合わせ内容のほとんどは、お客様で自己解決が可能な内容なので、適切な導線設計に基づいたサポートを行うことで、お客様の実感価値を高められる可能性があると感じられる施策でした。

──他になにか印象に残っている施策があれば教えてください。

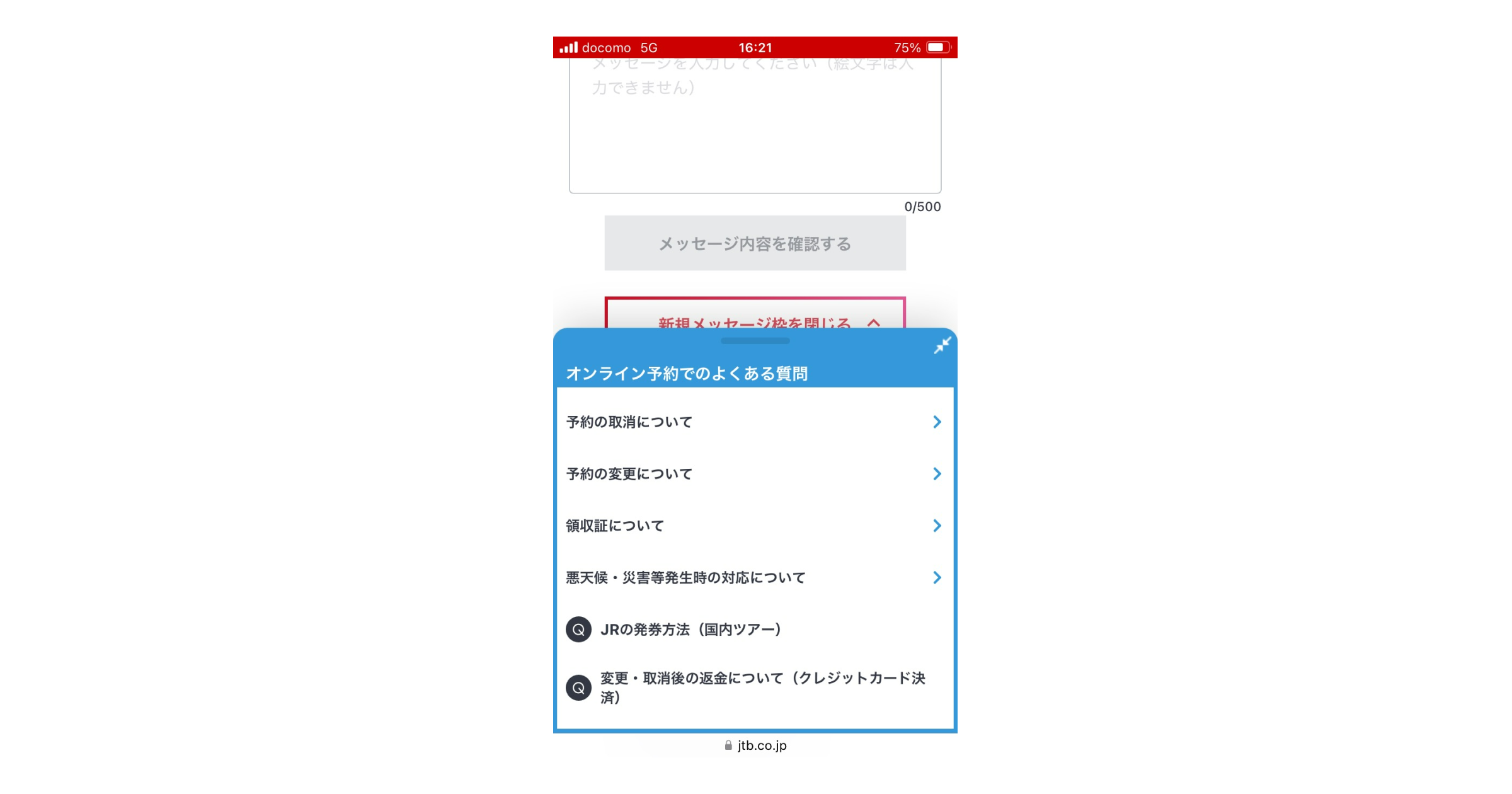

佐藤:「コンタクトボード」の改善に取り組みました。以前は問い合わせ画面の右下に「よくある質問」を表示していましたが、どのお客様がどう閲覧しているかまでは把握できず、効果も限定的でした。そこで、問い合わせを未然に防ぐ対策として、RightSupportを活用し、メッセージ作成画面に進む手前でポップアップを表示し、「よくある質問」への誘導をする取り組みを行いました。

月間約6,000件の問い合わせのうち、約600件を削減でき、約10%の削減率を達成するという結果をRightSupport上で確認することができました。コンタクトボード経由の問い合わせの多くは、実際にはFAQに回答が記載されており、お客様自身で自己解決が可能な内容でした。「メッセージ作成画面の手前」という適切なタイミングでお客様に先回りして必要な情報を提示することで、お客様の自己解決を促進できました。

効果測定については、RightSupport上の数値だけでなく、実際の問い合わせ件数も計測しています。予約件数は月によって変動するため、予約件数に対する問い合わせ率も算出して評価しており、削減効果が確実に出ていることを確認しています。

──うまくいかなかった施策の例はありますか?

佐藤:領収証に関する問い合わせ削減の施策で苦戦していますね。ブラウザの拡張機能が原因で領収証の出力に失敗すると、お客様側で再発行ができず、問い合わせが必要になります。そこで発行前に注意喚起のポップアップを表示していますが、まだ効果が出ていません。RightSupportのデータと電話問い合わせの内容を分析しながら、お客様のニーズに合った改善していく予定です。

組織の部門を越えて、シームレスな顧客体験の実現へ

──RightSupportの導入により、どのような変化がありましたか?

山田:最も大きな変化は、施策の優先順位付けをデータにもとづいて判断できるようになったことです。今までコールセンターにお問い合わせいただくお客様からの声や、旅行後のアンケートなど、さまざまなVoCを分析してきましたが、Web上のお客様の行動データという新しいVoCが加わり、「どれだけのお客様が何に困っているか」が定量的に把握できるようになりました。

中熊:個人的に印象深いのは、「お客様の声」の受け止め方が変わったことです。感情的に強いトーンでご意見をいただくと大きな問題だと捉えがちですが、実際にデータを見ると、限定的な場合に留まる内容であることがあります。お客様の声とWebの行動データの両方を見ることで、より正確な実態把握が可能になりました。

また、KARTE LiveでWeb上の行動を動画で確認できるようになり、不満があっても声に出さない「サイレントカスタマー」の離脱箇所の特定できるようになりました。コールセンターに寄せられる電話には大きく2種類のパターンがあります。予約をしたいというお客様と、予約前に不明点を確認したいというお客様からの問い合わせです。後者の「何に困っているか」は、これまで電話で直接寄せられる声でしか分析できませんでした。現在ではWeb上の行動データと合わせて分析できるようになり、改善提案の精度が向上しています。

例えば、ギフト券に関する問い合わせを削減しようとWeb施策を検討していたところ、データを見るとそもそもギフト券を持っているお客様がWebサイトを見ていないことが判明しました。ギフト券を受け取ったお客様は、券に同封の案内や裏面の電話番号から直接電話をかけていたのです。Webサイトには使い方の情報を充実させていたのに、全く見られていなかったという発見は、施策の前提を見直す貴重な機会になりました。

株式会社JTB Web販売事業部営業管理部 営業管理課 管理担当課長 中熊 美智子氏

──組織になにか変化はありましたか?

山田:部署横断でRightSupportを導入したことで、部門間の連携も強化されました。今では他部署からも「こうした機能も活用できるのでは?」という相談が増えており、取り組みの輪が広がっています。

中熊:以前は改善の必要性を社内に説明する際、担当部署の都合と捉えられることもありました。「お客様がこう行動している」「こうした声が寄せられている」という具体的なデータを基に話を進められるので、改善への合意形成もスムーズになりました。

──最後に、今後の展望について教えてください。

佐藤:Web予約後のお客様へのサポートをきちんと行うことで、次回の予約につながることをデータや体制の両面から実証していきたいです。「サポートの充実がお客様のリピートにつながる」という認識を、組織全体で共有できるようにしたいと思います。

中熊:デジタル化が進む今だからこそ、JTBとして「人がいることの価値はなにか」を研ぎ澄ませたいと考えています。Webというデジタルの視点から、人的サービスとの最適な融合を追求し、お客様にとって真の価値を感じていただけるサービスの提供を目指していきたいと考えています。

山田:RightSupportの体制を軸に、UI/UXの改善やボイスボットの導入検討など、カスタマーサポート全体の改善を進めていく予定です。チャネルごとに分断されるのではなく、すべての接点においてシームレスな顧客体験を提供できるよう、組織横断での取り組みを加速させていきます。

これまでは「不満足な体験をゼロにする」ことが中心でしたが、お客様のデータをもとに旅行前の情報提供や申し込み導線の改善など、ゼロをプラスにする取り組みを進めたいと考えています。最終的には、オンラインでもオフラインでも、店舗でもWebでもコールセンターでも、どのチャネルでも同じJTBとして心地よい体験を提供できることを目指しています。