KARTEで深まる顧客理解と広がる部署連携。東京ガスが推進するデジタル顧客体験改善

東京ガスでは、デジタルでの顧客との接点を強化するため、KARTEを導入。以前は可視化できていなかったWebでの顧客行動を把握し、施策面だけでなく、チームのコミュニケーションにも変化が生じているといいます。KARTEの導入背景や活用事例、顧客との向き合い方などについてお話を伺いました。

顧客行動の変化や、電力・ガスなどの自由化の影響も受け、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が高まる中、東京ガス株式会社はリアルとデジタルの融合による顧客体験の向上に取り組んでいます。

デジタルでの顧客との接点を強化するため、KARTEを導入。以前は可視化できていなかったWebでの顧客行動を把握し、施策面だけでなく、チームのコミュニケーションにも変化が生じているといいます。

今回は同社のリビング戦略部 マーケティング開発室の草柳 完さん、鈴木 湧也さん、古川 嵩さん、辻 彩弥加さんの4名に、KARTEの導入背景や活用事例、顧客との向き合い方などについてお話を伺いました。

エネルギーの自由化によって変化した顧客との関わりに適応する

まず、みなさんが所属している部署の役割やミッションについて教えてください。

草柳:東京ガスのリビング戦略部マーケティング開発室の中にあるデジタルメディアを統括するチームのリーダーをしております。BtoCの領域で、一般家庭のお客さま向けにガスや電気のサービスを紹介するWebサイトやメール、KARTEなども含めたお客さまとの接点となるメディアの統括管理を担当しています。

古川:同じくデジタルメディア統括チームに所属しております。一般家庭のお客さま、いわゆるBtoCの領域でガスや電気を契約されている方向けのコミュニケーションを担当しています。私がメンバーの中で一番在籍期間が短く、昨年11月にデジタル系やシステム開発プロジェクトなどを担当する会社から転職して入社しました。

鈴木:私は昨年まで同じデジタルメディア統括チームでしたが、今年から企画を担当するチームに異動しました。現在のチームでは、メディアそのものを扱うのではなく、マーケティングの企画を主に担当しています。また、マーケター育成を担当するチームにも所属しています。

辻:同じく、デジタルメディア統括チームに所属しています。私は昨年度に新卒で入社して、昨年度までは公式LINEの運営を担当していました。今年度からKARTEの活用担当となり、社内でのKARTEの活用や管理、施策立案などを担当しています。

御社がデジタルに注力している背景について教えてください。

東京ガス リビング戦略部 マーケティング開発室の草柳 完氏

草柳:東京ガスには、リアルな接点を強みにさまざまなお客さまとお付き合いし、ガスをお届けしてきた歴史があります。大きな変化を迎えたのは、10年ほど前の電力自由化とガスの自由化です。以前と同じようにお客さまとお付き合いするだけでなく、私たちも変化する必要に迫られました。

リアルだけではなく、デジタルでもお客さまときちんとコミュニケーションすることによって、エネルギーをお届けするお客さまを引き続き増やしつつ、そのお客さまに対してエネルギー以外のソリューションやサービスを提供する必要が生じてきたのです。

ソリューションやサービスの例をあげると、ガス機器の販売があります。また、住宅の太陽光発電や蓄電池なども、最近注力している分野です。

マーケターでも簡単に使いこなせるツールを探して

KARTE導入前にはどのような課題がありましたか?

草柳:7年ほど前からCDPとパーソナライゼーションツールを連携した施策は実施していましたが、テクノロジーを深く理解していないマーケターが使いこなせるかというと、なかなか難しい面もありました。GUIでマーケターが使える部分もあるものの、やはりある程度テクノロジーを理解していないと使いこなせなかったのです。こうした課題なども踏まえて、ウェブ接客とデータ活用が一つのツールで可能なKARTEの導入につながりました。

鈴木さん、古川さん、辻さんは、すでにKARTEが導入されたあとに赴任されたと伺っています。最初にKARTEを使ってみて、どのような印象を持ちましたか?

東京ガス リビング戦略部 マーケティング開発室 鈴木 湧也氏

鈴木:KARTEを初めて使ったときの印象は、「こんなに簡単にポップアップが出せるんだ!」という驚きでした。プレイドのカスタマーサクセスの方から簡単なレクチャーを受けた後、自分で試してみると、あっという間にポップアップを表示できました。施策の結果も簡単に確認できるので、全体的に非常に使いやすいツールだと感じました。

辻:私がKARTEを担当するようになって、初めて施策を設定してみたときにも、鈴木と同じように「こんなに簡単にポップアップを出せるんだ」と感じました。使っている中で分からない単語があっても、「KARTE (分からない単語)」の組み合わせで検索すれば、サポートサイトや記事などが出てきてすぐにわかり、利用のハードルも低くなっているなと思いました。

古川:私は前職でKARTE for Appを少し使ったことがあったので、他のメンバーよりはKARTEに馴染みがありました。入社後、あらためてKARTEを使った際の印象は、資料やドキュメントが豊富にあるということ。わからないことがあっても、調べたらすぐに情報が出てくるので、非常に使いやすかったですね。

鈴木:なかでも、KARTEの使い方を動画でステップに沿って学べる「KARTE Academy」をよく利用しました。コンテンツも分かりやすくて、内容のレベルも分かれていて、とても助かりました。

「顧客の窓」で理解を深め、施策のアイデアにつなげて効果を生み出す

KARTEを使って成果が出た施策について教えてください。

古川:1つ目は「申し込みフォーム離脱者へのフォロー施策」です。KARTEで申し込みフォームからの離脱をトリガーとして、その情報をMAツールに連携し、後日メールでフォローできる仕組みを作成しました。

分析から、申し込みフォーム内のお客さま番号の入力が必要になるステップでの離脱が多いことがわかっていました。そこまで入力している方は、申し込みへの意欲が高い状態で検討していたはず。そのため、時間をおいて再度アプローチすれば、お申し込みに至る可能性が高いと仮説を立てました。

2024年6月に開始した本施策は、半年足らずで400件以上の申し込みを獲得しました。これは、サブスクリプション型設備サービス、ガス機器修理サービス、支払い変更手続きなどの申し込みフォームから離脱したお客さまに対し、自動メール経由でアプローチした成果です。

メール送信のタイミングや内容は、改善の余地があるものの、基本的には1日後、次いで1週間後に送信するシナリオを採用しています。さらに、ご案内する商材がサブスクリプションか即時利用型かによって、フォローアップのタイミングを調整する必要があるため、タイミングに関しては今後の検討課題です。

自動で送信されるメール例

他にも成果が出た施策について教えてください。

鈴木:2つ目は「引っ越し手続き完了後のリアルタイムなアンケート収集」です。お客さまの声を、困りごとが生じた瞬間の熱量の高い状態で取得したいと考えても、以前のアンケートでは体験から時間が経過して冷静になった状態での依頼になったり、手続きを経験していないお客さまも対象になったりする課題がありました。

そこで引っ越し手続き完了の直後、KARTEのポップアップを使ってアンケートのお願いを表示し、リアルタイムでお客さまの声を収集する施策を行いました。このときに得られたデータをWebサイトの改善などに活かしています。

手続き完了後に出すアンケートのイメージ(実際に掲出される場所とは異なります)

御社では執務室内に大型ディスプレイを設置していると伺いました。

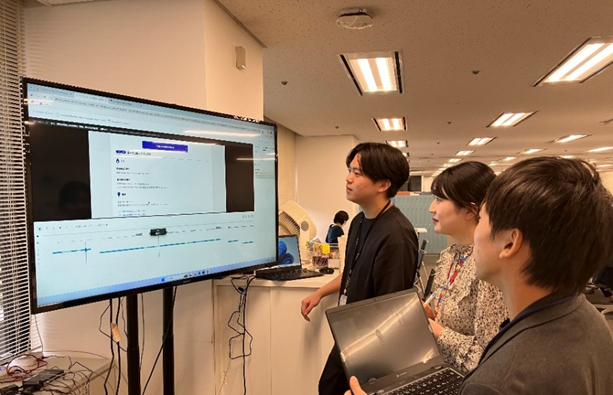

辻:はい、「顧客の窓」と呼んでいる大型ディスプレイですね。昨年度マーケティング部門の拠点が移転した際に、当時のマネージャーが「みんながよりどころにするようなランドマークがオフィス内にあると面白いのでは」と提案し、大型ディスプレイを設置して常にお客さまの状況を映し出すようにしました。

そのディスプレイでは、KARTEの分析結果やGoogle Analyticsなどの分析結果を表示しています。その表示結果を見て顧客理解を深めつつ、対策を議論しています。たとえば、太陽光や蓄電池のマーケティングを実施していた際に、「なぜ申し込んでくださったのかが分からない」というときに、ディスプレイに実際の顧客行動を映しながらブレインストーミングを行いました。

チーム内でお客さまのWeb上の行動を見ながら議論する機会が増えただけでなく、他部署のメンバーも頻繁に目にするため、部門間のコミュニケーションにも役立っています。

執務室に設置した「顧客の窓」とディスカッションの様子

施策のアイデアはどのように出していますか?

辻:定例会議はもちろん、日々の雑談でも施策アイデアについて話していますね。むしろ、日々のコミュニケーションからアイデアが生まれてくることが多いかもしれません。また、私たちの中には事業部に寄り添って活動するマーケティングのメンバーもいて、そこではKARTEを含むツールを用いて事業にいかに貢献できるかを考えて取り組んでいます。そこから「こんなことはできないか?」と相談が生まれることもありますね。

草の根でKARTEの社内認知を広げ、デジタルマーケターの育成にも着手

振り返って、KARTEの活用で苦労したことなどはありますか?

鈴木:KARTEを使うための社内向けの業務整理やマニュアル整理にも時間をかけて取り組みました。KARTEを使いたい場合の手続きやフォーマットの指定、リードタイムやステップを明示するなどの作業を行いました。最初はこうしたルールが何もなかったので、最初の1〜2ヶ月かけて整備していきました。

その後は、施策を実際に行いながら試していき、わからないことがあればプレイドのサポートチームに質問して少しずつ使えるようになっていきました。自分たちなりの利用の「型」を作るまでには時間がかかりましたね。型をつくるところと、KARTEの社内認知を広げるところを同時に進めていきました。

社内認知を広げるためにはどのようなことに取り組んだのでしょうか。

鈴木:最初は「KARTEで可能なこと」を事業を担当しているメンバーにも見てもらって、実際に使ってもらうようにしていました。まずは、どんなことができるのかを知ってもらって、「これならもっとKARTEを使いたい」と思ってもらえるような社内への浸透作業を行いました。例えば、ガス機器の修理のページにポップアップを出して、導線を目立つようにしたらかなりクリックされる、ということを体感してもらいました。当時は、サイト内のクリックの計測もまだちゃんとできていないような状況だったので、KARTEでポップアップを出して、そのクリック数もすぐに確認できるという基本的なことを実演してみてもらったのですが、そういうところから「KARTE使ってみたい」と思ってもらうように動いていました。

古川:以前は、メール配信がお客さまとの主なコミュニケーション手段だったため、ポップアップのようにWebサイト上で訴求するアプローチに対する心理的なハードルがあったように思います。草の根活動で社内浸透を進めつつ、事例ができたら横展開していく、という動きをとってきました。

東京ガス リビング戦略部 マーケティング開発室 古川 嵩氏

辻:現在、KARTEを利用するメンバーは10人ほどで、KARTEの設定は担当者だけが実施しています。月に1回の部署内での共有会があり、KARTEの実績や成功事例はその場で共有しています。

古川:地道なKARTEの活用推進の結果、今では「KARTEという武器を手に入れたので、いろいろ試してみよう」という姿勢になっています。たとえば、特定のメールを送った人に対してWebサイトでもポップアップを出すなど、お客さまにとって心地よいタイミングでソリューションの提案ができないか?といった観点は持ちやすくなりました。

鈴木:最近ではデジタルマーケターの育成に力を入れています。育成プログラムでは、座学とOJTを組み合わせ、KARTEを実践的な教材として活用。KARTEは操作が容易なため、マーケティングPDCAを実体験するのに最適です。

プログラムでは、実際にポップアップを出すといった演習を通して、参加者は実践的な経験を積みます。各事業部からの参加希望者も多く、手応えを感じています。今後もKARTEの活用を推進し、社内のデジタル人材育成に貢献していきたいと考えています。

KARTEを活用して、デジタル人材の育成にも取り組まれているみなさんが、KARTEを一言で紹介するとしたらどのように表現されますか?

鈴木:「顧客体験を良くするための機能がいろいろとあるマーケターにとってとてもありがたいツール」だと思います。

古川:「お客さまをより理解できるスタート地点に立たせてくれるもの」だと思います。お客さまをWeb上で捉えきれていなかった情報を把握できることがKARTEの強みですね。

辻:「お客さまをちゃんと見ることができるツール」です。たとえば、フォーム離脱が発生しているのであれば、お客さまのWeb上の動きをきちんと捉えて、適切にアプローチするのはKARTEでしかできないと思っています。

顧客理解をさらに深め、多様な商材を適切に届けるために

最後に今後の展望について聞かせてください。

草柳:私たちの事業領域の多くは基本的にはデジタルだけでは完結しませんが、リアル接点でのコミュニケーション情報など、現在は連携できていないデータが多く存在します。今後は、さらなるデータ連携を進めながら、これまで以上にリアルとオンライン双方で、お客さまとのコミュニケーションを磨いていこうとしています。

東京ガス リビング戦略部 マーケティング開発室 辻 彩弥加氏

辻:ポップアップを出して、契約数を増やすという実績は作れました。しかし、もう少し視野を広げて東京ガス全体で見たときに、そこで利用開始していただいたお客さまに他のサービスもご利用いただけているのか、他社に切り替えられていないかなども見ていきたいですね。

古川:今年度からさらにデータを活用していこうと話をしていて、KARTE DataHubを導入しました。東京ガスのデータレイクからスコアリングデータを取り込み、KARTEからは行動データを返すなどのデータ連携を始めていますが、まだ施策に活かせていないので、今後はここに取り組んでいくのが目標ですね。

鈴木:お客さまにソリューションをご案内する際の方法も磨いていきたいですね。たとえば、ハウスクリーニングをおすすめしたい場合、これまではハウスクリーニングのWebサイトだけでプロモーションしていました。修理のソリューションを案内しているページに出した方がいいかもしれませんし、その施策がお客さまにとって好ましくない可能性もあります。お客さまのことを考えながら、クロスセルやアップセルをうまく実現していくコミュニケーションのあり方を考えて、取り組んでいきたいですね。