「お買い場」の力を最大限に活かす。三越伊勢丹のデジタル組織の再編とアプリ開発|Experience Insights #16

昨年春、初めての緊急事態宣言を迎えたときに、大切な顧客との接点である「お買い場」を開けなくなりました。この状況下でお客様に何を提供できるか、という課題に対して三越伊勢丹がリリースしたのが、「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ(MIRS)」です。この展開のカギは、同社に新設したデジタルサービス運営部と、先行して立ち上げていたデジタル機能開発子会社・IM Digital Lab(アイムデジタルラボ)との連携にありました。

三越伊勢丹には「お買い場」という言葉があります。店頭の各フロアは企業視点でモノを売る売り場ではなく、お客様に買っていただく場だという、顧客の視点に立った考え方が根付いています。

そんなお買い場を開けなくなったのが、昨年春、初めての緊急事態宣言を迎えたときでした。この状況下でお客様に何を提供できるか、という課題に対して三越伊勢丹がリリースしたのが、チャットやビデオ通話で接客を受けながら買い物ができる「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ(MIRS)」です。

コロナ禍、最初は「まずは既存のもので試してみよう」と、LINEとZoomで実践。わずか3カ月で自社アプリを開発し、現在ユーザーは右肩上がりで、約3万(2021年9月現在)に上っています。

この展開のカギは、同社に新設したデジタルサービス運営部と、先行して立ち上げていたデジタル機能開発子会社・IM Digital Lab(アイムデジタルラボ)との連携にありました。三越伊勢丹ホールディングスの役員で、アイムデジタルラボの代表取締役社長でもある三部智英さんは「組織改編で現場との距離が近くなり、顧客に本当に求められることを提供できるようになった」と話します。

三部さん、そしてそのカウンターパートとなるデジタルサービス運営部の升森一宏さんに、老舗企業の現場力を最大限に活かすデジタルの展開と組織体制について聞きました。

家にいながら店頭のような接客を受けられるアプリ

2020年11月にリリースした「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ」が好調だそうですね。まず、どのようなアプリかうかがえますか?

三部:ご自宅などで、スタッフとの対話を通してお買い物をしていただけるアプリです。実際の商品を見て、接客を受けていただきながら進めるビデオ通話と、テキストと写真でご紹介するチャットがあります。

現在、ダウンロード数は約3万、利用状況は95%がチャットです。一方オンライン接客は5%ですが、その分「このシチュエーションでスーツが欲しい」など、目的がはっきりしている人が利用されるので、決定率や単価も高いですね。いろいろ勧めてほしい、専門的なアドバイスを聞きたいという意欲も高いです。

昨年は、百貨店は突然に休業を余儀なくされるなど、未曽有の事態だったと思います。その中でアプリはどう生まれたのでしょうか?

升森:緊急事態宣言によって店頭での顧客接点がなくなることは、当然私たちとしてはまさしく大きな痛手でした。いち消費者としても、買い物に行けないことの物理的や心理的なマイナスを、強く感じました。 ただ、手をこまねいていても仕方ない。やはり家にいて買い物できる状態をつくりたいね、と話が上がりました。原案は、休業中にお買い場で行った、新たな価値を模索するワークショップから生まれました。

(左)三部智英 さんべ・ともひで 三越伊勢丹ホールディングス 執行役員 情報システム統括部長/IM Digital Lab 代表取締役社長(右)升森一宏 ますもり・かずひろ三越伊勢丹 MD統括部 デジタルサービス運営部 部長

「お買い場」で、ワークショップをされたんですね。現場で、その道のプロがやるからこそ、気付くことも多そうです。

升森:そう実感しましたね。具体的には1チーム10人くらい、6-7チームで、バイヤーや接客スタッフを交えて行いました。皆が考えるお客様というのは誰か、その方々が考えていることや求める買い物体験は何だろうと。 その中で、具体的なサービスやプロダクトを見つけていった。そこで家での買い物を可能にしよう、と。

宣言が明けてから仕組みを考えても遅いので、まず今すぐできる、LINEとZoomを使ったオンラインショッピングを始めました。当時の私の部署のリーダーは三部だったので、決断が早かったです。

初めてプロトタイプを見たとき、これはすごくシンプルで使いやすいと直感しました。ただ、やはりリリースには慎重になりましたね。どれくらいアクセスされるのか、自分たちが店頭接客をしながら対応できるのかと、現場が慎重になっていたところはあります。なので最初は10ショップくらいから始め、オペレーションがパンクしないかを見極め、問題なさそうだったのでプレスリリースを出しました。

三越伊勢丹ホールディングス 公式チャンネル「『私たちの考え方』映像<アイムデジタルラボ>編」より

伸長したターニングポイントや、試行錯誤したことは?

升森:ここまで毎週のように機能開発をしていますが、大きかったのはアプリ上で問いかけるフローの改善です。ダウンロードしてユーザー登録までは進んでも、チャット開始に至らないことが多かったので、この開始を促したいと考えていました。

イメージしたのは、運輸会社のLINEです。問いかけに何となく答えていくと、気付いたら日時指定が完了していたりする。お客様に負担をかけず、「登録ありがとうございます、何に興味がありますか?」から始めて、いつの間にかチャットが始まっているみたいな流れを我々も構築しました。ニーズがあれば、そこから具体的な相談につながっていきます。すると、チャット開始率が3倍になりました。

三部:試行錯誤はありましたが、開発やその後の運用、改善は想定以上にスムーズでした。以前は現場とIT部門が乖離していることが課題だった ので、19年にアイムデジタルラボを立ち上げ、さらに今春にデジタル部門も再編しました。それにより各所の連携を円滑にし、三越伊勢丹のDNAを汲みながら、最先端のデジタル技術を生かしてスピーディにデジタル施策に取り組めるようになりました。

私たちの考え方「データが自分をつくる」の背景にある想い

そうなのですね。では、その再編について教えてください。デジタル子会社のアイムデジタルラボ代表を務める三部さんは、本社の執行役員も兼任されていますね。

三部:はい。私は新卒で伊勢丹に入社し、数年は浦和店の婦人服売り場に勤めました。それ以降はシステム部門に移って、20年来ずっと現場をITでバックアップしてきました。デジタル系の機能子会社、アイムデジタルラボ(以下、IMDL)を立ち上げる前は、基幹システムの保守管理やIT子会社である三越伊勢丹システム・ソリューションズ(以下、IMS)の社長も務めました。現在はIMDLをみつつ、升森が所属する本社のデジタルサービス運営部、また情報システム及びIMSとも連携して、デジタル関係の取り組みを統括しています。

三越伊勢丹コーポレートサイトの「私たちの考え方」と銘打った部分を拝見すると、「データが自分をつくる」という言葉があって意外に感じました。百貨店という特性上、アナログな店頭が最優先だろうと思ったので。

三部:この言葉は、経営層にデジタルの重要性を訴えてきた私からしても、最初はかなり強烈に感じました。”データ”というと、少し無機質で気持ちがこもらない感じもしますが、そういうわけではないんです。目の前のお客様の姿をデータも使って客観的に捉えよう、 ということだと考えています。事実を把握して、仕事に転換していく指針 を、会社を挙げて示しているのです。

今の時代は、精緻なところまでお客様の状況を数値で捉えられますよね。定性的な意見をうのみにするのではなく、数値からわかる事実を把握しながら次の一手を捉えようと、私はそんなふうに理解しています。

三越伊勢丹ホールディングスの公式サイト内「私たちの考え方」

デジタル機能開発子会社「アイムデジタルラボ」を発足

コロナ禍に突入する前も、顧客の変化は激しくなっていたと思います。システム側から、顧客とそれに相対する自社について、どのようにご覧になっていましたか?

三部:そうですね、私がお買い場に出ていたのはだいぶ前ですが、販売に長けたスタイリストの優れた知識や接客のホスピタリティに心を打たれていました。それにお客様が価値を感じ、我々を選んでいただけている、そんな状況がずっと続くものとばかり思っていたんです。

しかし今は、情報の流通手段が発達して、お客様のほうがいろいろなことをよくご存知です。それが見えず、お客様と離れたところでシステムの仕事をしてきたのではないか 。この数年、そんなふうに感じるようになりました。

システムを担う子会社で、グループといえど「これを作って」「了解」という 一方通行の受発注関係になっているのも課題 だと思っていました。現場とITが乖離し、それぞれの動きが連携していないから、お客様との距離も縮まりようがありません。すると、何を開発しても、喜んでいただくのが難しくなります。

そのままデジタルを進めようと思っても、うまくいくはずがありません。「それを実現したら本当にお客様はうれしいのか?」を、現場とITが一緒になって考える必要があります。

その課題意識が、19年10月のIMDLの設立につながったのですね。

三部:はい。下請け的な子会社ではなく、三越伊勢丹の業務や商習慣、お客様との関係性を理解したメンバーと、外部のデジタルに長けたメンバーが対等に融合した組織が不可欠だと考えました。そうすることで、お客さま視点から生まれたサービスを最先端の技術で具現化できますし、スピード感も出ます。三越伊勢丹のルールや常識に必要以上に捕らわれない、プロアクティブな「出島」 をつくろうと考えて、設立しました。

IMデジタルラボの公式サイトに掲載されている「VISION」(https://www.imd-lab.co.jp/)

升森さんのいる「デジタルサービス運営部」も、今春に新しくできた部署ですね。

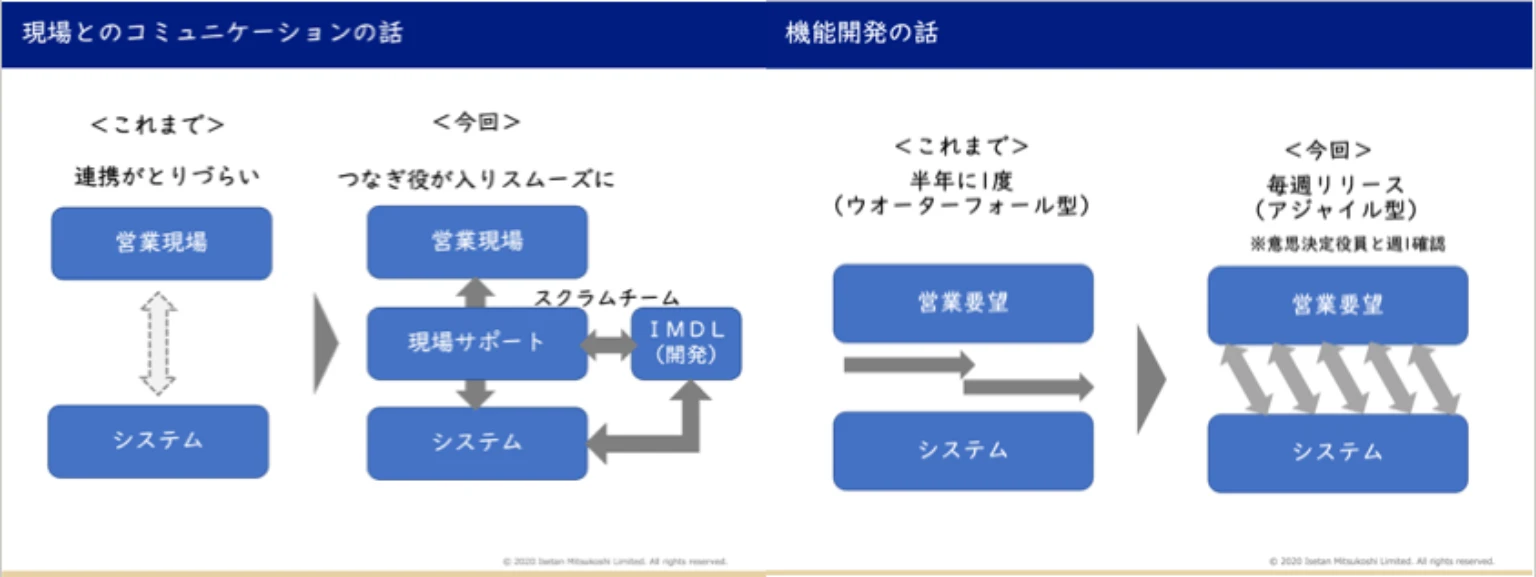

升森:はい。端的にいうと、現場と、三部率いるIMDLをつなぐ部門です。先ほどの三部の話のように、現場とITやデジタル部門での取り組みに乖離がありました。ここを埋めるためにできたのが「デジタルサービス運営部」でした。

40人くらいの規模で、私を含めて約半数は全体の企画を設計したり、IMDLとともに開発に関わったりしています。残り半数は、婦人服や子ども用品など各営業部と連携し、現場の課題を一緒に捉えてデジタルで解決できることを探っています。このメンバーをもっと増やして、担当する営業部も”婦人服”のような大きな括りではなく、細分化していきます。

デジタルサービス運営部には、もともと現場スタッフから集まってもらいました。デジタルのリテラシーはさまざまですが、専門知識はIMDLのメンバーがわかっていればいいんです。この部署には子育て中のスタッフも多く、家庭や子育て関係など、便利なネットサービスを上手に生活に取り入れています。そうした、いち生活者としてのデジタル接触の経験値のほうが、むしろ重要です。

そして1~2年経ったらメンバーが現場に戻り、現場からまた新しい人が我々の部に入る、という 人材流動が進むと、会社全体のデジタル経験値が上がっていくと思います。

皆が当事者意識を持ち、同じ方向を向くことが大事

実際に、IMDLを含めてどのような連携を図っているのでしょうか?

升森:そうですね。先ほどお話しした我々新設の部門が現場とデジタルをつなぐ体制になり、私と数名のメンバー、そしてIMDL側のメンバーが週2で定例会議を設けています。うち1回は三部も出ているので、その場で意思決定してもらっています。

19年にサイト改修をしたのですが、その際はウォーターフォール型の開発で、すごく時間がかかってしまいました。今は完全にアジャイル型です。やりたい、すぐ必要となったら優先順位も変えて、2週間でリリースに漕ぎつけることもあります。

三部:現場とITが一体となってこそ、仕組みやシステムがちゃんと現場に役立つものになり、お客様の体験と従業員の体験の両方を引き上げられる と思います。そしてそこには、素早い意思決定が必要です。今まではできなかったんですよね。私のところに上がってくる案が、どれも「それってお客様はうれしいの?」というものばかりで。せっかくお金をかけて作ったのに、リリースしたら実は使われていない機能も結構あります。

升森:今、「本当にお客様に喜ばれているのか」を常に問われています。 その場で問われるので、すぐ考え直してまた打ち返す。そしてスピーディに決裁に漕ぎつけるか、ダメなら早めに他の可能性を模索するか。

常に壁打ちが行われているわけですね。

三部:そうですね。靴のフィッティングサービス「YourFIT365(ユアフィット365)」を開発したとき、小さく試してどんどん改善する体制を試してみたところ、それがうまくいきました。なので、今回改めて組織として整えた形です。現場と、升森が率いるサポート、そしてIMDLのデジタル領域が一体となって進めるから、皆が責任を持つんですね。当事者意識を持って同じ方向に進めるので、それぞれの意思決定と推進も早い。 それがとても重要だと思いました。

IMDLのメンバー紹介を、とても興味深く拝見しました。「デジタルエクスプローラー」など、聞いたことのない肩書きも多くて。

三部:実は、自分で決めてもらっているんです。外部からのデジタル系のメンバーは、若いですがいろいろな経験を積んでいます。三越伊勢丹のレガシーを、すべて引き継がなくていい。自分で肩書きを決め、それは何をするのかを話し合って、ちゃんと目標に合意をしたらあとは自由にやってもらっています。

また、IT子会社であるIMSの若いエンジニアたちの“先生役”も務めてもらっています。エンジニア間で最新事情や技術を共有しながら、基幹システムのモダナイズを進めています。

さらに、エンジニアと現場の融合も進めています。もともと、IMSのエンジニアが現場と離れていたので「現場に近いところに配置」し、バイヤーなどと同じ建物で仕事をしてもらっています。 すると、会話も自然と生まれる。バイヤーには仮説があり、エンジニアはデータのありかや活用がわかるので、業務の活性化につながっています。

併せて、KPIも現場とデジタル側で共通の指標を見ています。通常、エンジニアはリリース日などが目標になりますが、現場が目指す売上目標を一緒に追うことにしたら、意味のあるものにしっかりフォーカスし、無駄なことはしなくなった。 これはうまくいっているなと思いますね。

三越伊勢丹ホールディングス 公式チャンネル「『私たちの考え方』映像<アイムデジタルラボ>編」より、現場スタッフと共同で実施したワークショップの様子

現場スタッフの力を活かすのが自社のオンライン戦略

連携が大事、というお話がありましたが、現場とサポートとデジタル部門の連携がうまく回りつつある印象です。現状の手応えをうかがえますか?

三部:デジタルを進めるほど、「大事なのはデジタルじゃない、人や商品。スタイリストのやさしさや、最後までお客様を思う気持ちだ」 と思えてきました。だから、常に「そのためのデジタルなのだ」という思いは心にとめておきたいと思っています。

その上で、デジタル活用には3つの大きな利点があると考えています。ひとつは、 お客様に「予期せぬものとの出合い」を提供できること。 ほしいものが決まっていればECが便利ですが、なんとなくしか分からない、提案がほしいといったとき、ご在宅でもリモートショッピングアプリが役に立ちます。

2つ目は、オンラインとオフラインの選択を自由にできること です。忙しいときにチャットで商品の絞り込みだけしておいて、決め打ちで店頭で試着することなども可能です。

3つ目は、やはりデータですね。特に大事だと思います。冒頭の話と重なりますが、無機質なデータという意味ではなく、デジタル上でお客様の状態を記録できること。 また、それを共有できることです。スタイリストがかつて個人の頭の中だけでやっていたことを、もっと広がりがある形でアップデートできます。

前述の目的をぶらさずに、これらをうまくミックスしていくのが、IMDLの仕事だと考えています。

升森さんは、これから現場とともにどういったことに取り組みたいですか?

升森:今後は、スタイリスト(販売員)がもっと活躍できるようにしたいと思います。 今は、お客様からの問い合わせがあって初めて接客に進む、基本は「待ち」の状態なので、新しい商品をこちらから提案できる「スタイリスト投稿」という仕組みを考えています。

今までDXを頑張ってきましたが、ECはやはり事前の準備ありきで、現場のスタイリストが関わる余地があまりありませんでした。そのため、現場とECの分断も起きていました。今回はスタイリストが主体となって接客をするので、オンラインで活躍してもらう場が広がったイメージです。ここをもっと活かしていくことが、オンライン専業者ではない我々ならではのオンライン戦略だと考えて、一生懸命やっているところです。

我々は、選択肢を増やす。そこからどれを選ぶかはお客様次第ですが、使い勝手のいい選択肢を複数ご用意することが大事だと思っています。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

三部:グループ全体で、「お客様の暮らしを豊かにする”特別な”百貨店を中核とした小売グループ」を目指す姿としています。「特別な」というのはなかなか重いキーワードだな、と。特別な体験をお客様に提供したと思っても、それがお客様に「特別だ」と思っていただくことが重要ですから、自分たち本位ではいけません。

このような世の中の転換点において、特別な百貨店とは何か。わざわざ足を運んでいただく、あるいはアクセスしていただく価値は何か。より豊かな生活をお客様に提案し、一人ひとりとつながって喜んでいただくためには何をすべきか、スタッフ全員が考えて行動を起こすことが第一なのだろうと思います。

そんな会社になれるように、最前線のスタイリストも本社のデジタル部門も、基盤づくりのメンバーもIMDLも一丸となって、お客様のためにできることに愚直に取り組んでいきます。