人材難を乗り越えるために、いまコンタクトセンターが取り組むべきこととは?——Web Support Summit Vol.3イベントレポート

2024年6月11日、ITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を構築したHDIの日本支部であるHDI-Japanと、エンタープライズのカスタマーサポート部門向けSaaSプロダクトを複数展開する株式会社RightTouchは『Web Support Summit Vol.3』を共催。HDI-Japan代表取締役CEOの山下辰巳氏の講演、株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部長の河田裕司氏、三井ダイレクト損害保険株式会社 お客様センター部兼人事総務部兼損害サポート業務部 シニアマネージャー 大谷広美氏、ライフネット生命保険株式会社 コンタクトセンター センター管理グループ グループリーダー(当時)の安城実氏、株式会社RightTouch 代表取締役の野村修平氏の4名が登壇した「従業員満足と生産性の両立を目指すセンター運営と人材育成」をテーマとしたパネルディスカッションをお伝えします。

さまざまな産業や企業が抱える「人材不足」という問題。年々その深刻さは増しており、特に人的リソースが業務を支えていた領域には、抜本的な構造改革が迫られています。コンタクトセンターも、大きな変革が求められている必要な場所のひとつです。

2024年6月11日、ITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を構築したHDIの日本支部であるHDI-Japanと、エンタープライズのカスタマーサポート部門向けSaaSプロダクトを複数展開する株式会社RightTouchは『Web Support Summit Vol.3』を共催。

このイベントでは、HDI-Japan代表取締役CEOの山下辰巳氏の講演と、「従業員満足と生産性の両立を目指すセンター運営と人材育成」をテーマとしたパネルディスカッションが開催されました。登壇したのは、株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部長の河田裕司氏、三井ダイレクト損害保険株式会社 お客様センター部兼人事総務部兼損害サポート業務部 シニアマネージャー 大谷広美氏、ライフネット生命保険株式会社 コンタクトセンター センター管理グループ グループリーダー(当時)の安城実氏、株式会社RightTouch 代表取締役の野村修平氏の4名です。

この「超人材難時代」に、各社はいかにしてコンタクトセンター運営に向き合っているのでしょうか。それぞれの取り組みが共有されました。

コンタクトセンターは、「お客様対応の窓口」から「ナレッジを生み出す場所」へ

イベント冒頭、HDI-Japan代表取締役CEO山下氏が「コンタクトセンター業務はクリエイティブなナレッジワークに発展する」と題した講演を行いました。

山下氏はまず、金融業界(生命保険、損害保険、銀行、証券、クレジットカード)における2020年から2023年の問い合わせチャネルに関する調査内容を紹介。Webサポートの利用率は年々上昇している一方、メールでの問い合わせは減少傾向にあることを示しました。

また、電話の利用率はほぼ横ばいになっていることから「お客様がさまざまなチャネルを利用するようになっているが、新たなチャネルは『電話の代替手段』になっているわけではなく、お客様はシチュエーションに応じて問い合わせチャネルを使い分けていることがわかる」と指摘しました。

HDI-Japan 代表取締役CEO 山下辰巳氏

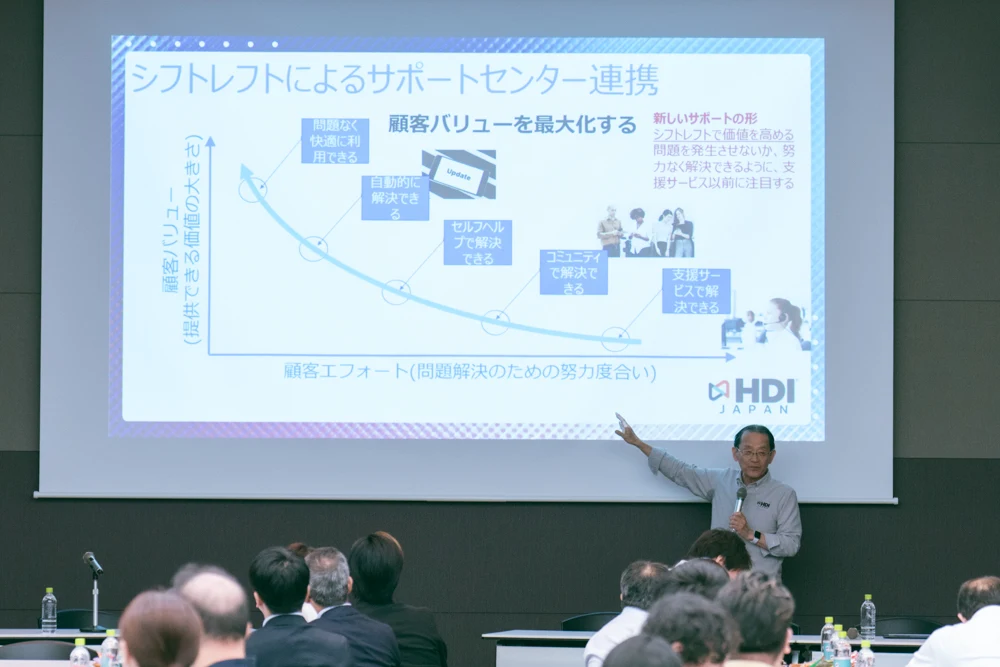

このような状況のなか、コンタクトセンター業務にはどのような進化が求められているのでしょうか。重要な概念のひとつが「シフトレフト」だと山下氏は言います。

山下氏「顧客が問い合わせをする必要も、自分で調べる必要もなく、スムーズにサービスを利用できている状態こそ、もっとも高い顧客バリューが提供されている状態です。次に顧客バリューが大きいのは、『何か問題が生じてもサービスが自動でその問題を解決してくれる状態』で、『顧客自身が自主解決できる環境を提供できている状態』と続きます。

もし、自主解決できなければ、顧客はコミュニティ、つまりは友人や家族、あるいはWeb上にいる第三者などに尋ねることによって問題を解決しようとし、それでも問題が解決できなければ、電話などを利用し、問い合わせをします。

そして、サービスを快適に利用するための労力が大きくなればなるほど、顧客に提供するバリューは下がっていくわけです。この『労力』と『バリュー』の関係をグラフにまとめたものが、こちらのスライドです」

山下氏「重要なことは、なるべく『左』の状態を保つこと。最も右側、すなわち「電話」などによるサポートを求めている時点で、顧客に提供している価値はかなり下がってしまっており、顧客はすでに落胆していると考えなければなりません」

山下氏によれば、コンタクトセンターが月に1万件のサポートをユーザーに提供しているとすると、お客様が自主解決するためのセルフサービスを用いて解決している問題は10万件、リアルな知り合いやWeb上の第三者とのつながり、SNSを活用して解決されている問題は30万件にものぼるそうです。

つまり「コンタクトセンターに届くVoC(Voice of Customer、以下「VoC」)はかなり限定的なものであり、FAQなどのセルフサービスやSNSなどから、コンタクトセンターには届いていないVoCを集め、分析することによって初めてVoCを起点にした製品やサービスの改善が可能になる」のだと言います。

山下氏「このような状況下で、コンタクトセンターの職員に求められることも変化しています。従来の役割は『電話に対応すること』でしたが、今や『コールセンターに届くVoCのみならず、多様なチャネルに潜在的に存在するVoCを収集し、分析すること』が求められているのです。

つまり、コンタクトセンターのスタッフは単なる『お客様対応の窓口』ではなく、お客様サポートを起点に、ナレッジの作成と管理を通して事業に貢献する『ナレッジワーカー』に変わらなければならないのです。いわば、コンタクトセンター自体を『ナレッジセンター』に変えていかなければなりません」

オペレーターがナレッジを磨き込み、お客様が多様な問題を自己解決できる仕組みを整える

では、コンタクトセンターを「サービスの改善につながるナレッジを生み出し、管理する場所」に進化させるためには、どうすればよいのでしょうか。

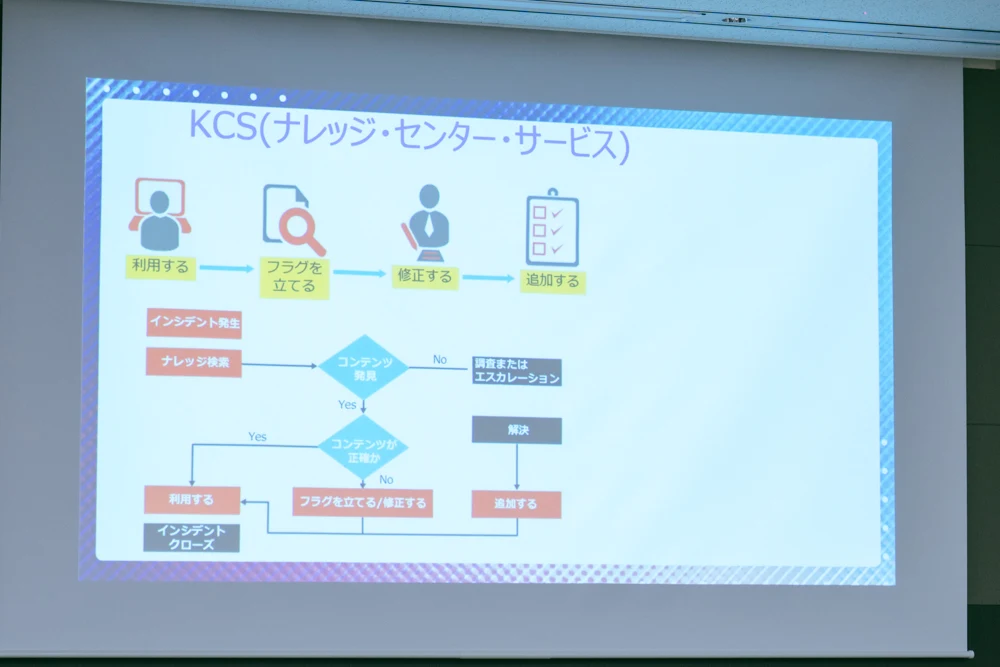

山下氏は「KCS(Knowledge Centered Service)」というナレッジマネジメントの方法論を紹介しました。KCSとは「社内FAQ(社内ナレッジ)の収集、管理、共有、再利用の仕組み化を通して、問題解決までの時間を短縮し、顧客満足度を向上させる」ためのフレームワークです。

従来のコンタクトセンター業務では、オペレーターが顧客からの問い合わせを受け、自身の知識で対応し、そうでなければ社内FAQなを利用して対応します。適切なナレッジが見つからない場合には、スーパーバイザーや二次担当者など、上位職の担当者にエスカレーションするというフローが一般的です。

スーパーバイザーは、オペレーターからエスカレーションされた問い合わせ内容について、回答ができる場合は回答を返しますが、回答ができない場合には、情報を入手するために、関連部門の担当者にさらにエスカレーションをします。

しかしこの運用の場合、オペレーターが「社内FAQから情報が見つからない」経験を繰り返すうちに、検索そのものを省略してエスカレーションを優先するようになり、結果として社内FAQ自体の活用率が下がっていくという悪循環が発生します。ナレッジが使われなくなることで、情報の更新頻度も落ち、鮮度や有用性がさらに低下してしまうのです。

一方、KCSの運用フローでは、オペレーターが自分で対応可能な内容であっても、まずは社内FAQを検索し、当該の問い合わせに対応するための情報の有無を確認することがルールとされています。

これにより、個人の記憶ではなくナレッジにもとづいた対応が徹底され、回答の信頼性や均一性が保たれます。

そして、対応に必要な情報が社内FAQに登録されていない場合には、オペレーター自身が新規コンテンツを「下書き」として作成し、内容を精査した上で正式なFAQとして追加されます。また、誤りや不備を見つけた際にはオペレーターがフラグを立て、顧客に正確な内容を伝えるとともに、FAQの内容を修正します。このようなKCS運用のなかで生まれたナレッジは顧客に公開することで自己解決を後押しする重要なコンテンツになります。

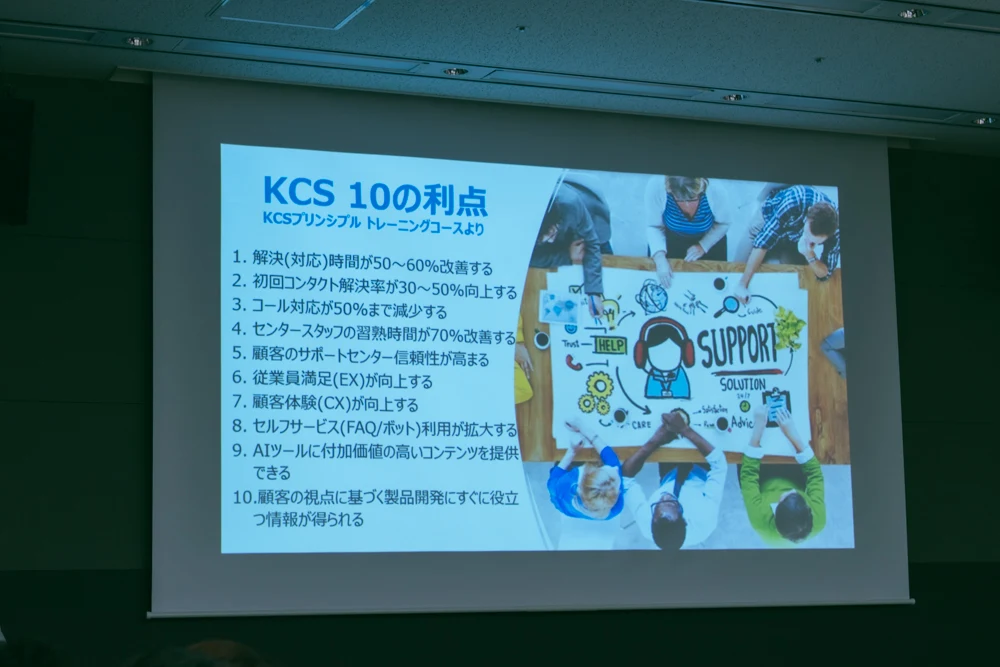

山下氏はKCSを導入するメリットを以下のようにまとめています。

また、山下氏は「KCSを導入することで効果的なセルフサービスが提供できるようになるが、だからこそ、コンタクトセンターには高度な専門知識が求められるようになる」と指摘します。KCSによって、顧客が自分で問題を解決できるようになるからこそ、最終的にコンタクトセンターに問い合わせが来るときには、複雑な問題を抱えている可能性が高いのです。

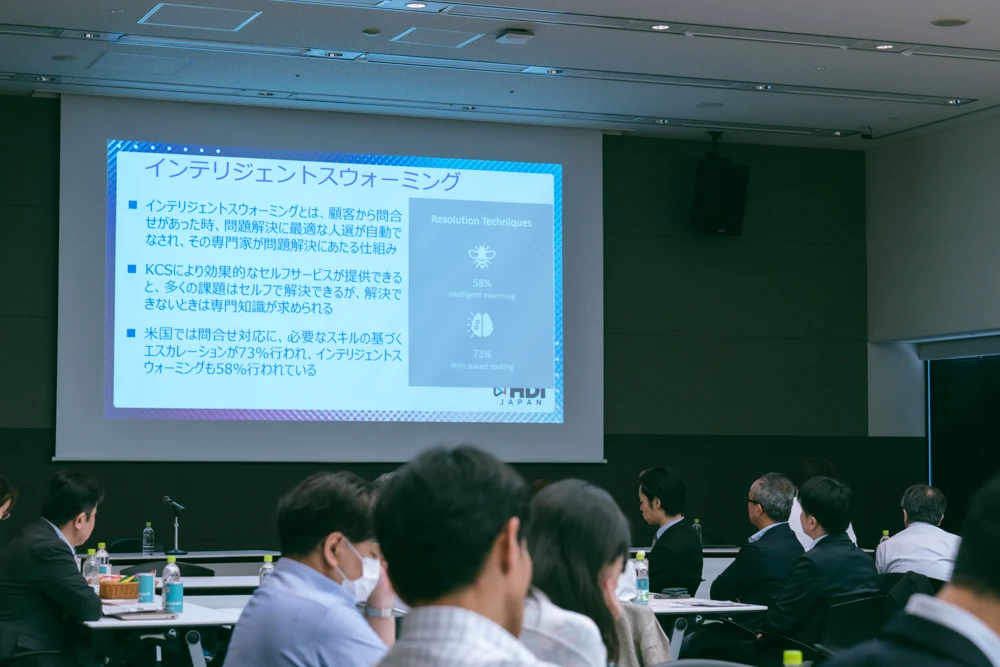

もうひとつ山下氏が紹介した重要な概念として「インテリジェントスウォーミング」を挙げました。インテリジェントスウォーミングとは、「顧客から問い合わせを受けた際に、用件に最適な担当者が自動で選出され、一次対応の時点から専門家が問題解決にあたる仕組み」のことです。

山下氏「アメリカでは58%の企業がインテリジェントスウォーミングを導入しています。また、導入していない企業であっても、約7割の企業がスキルに基づくエスカレーション体制を構築しています。つまり、顧客が『たらい回し』にされることはなく、基本的には一次窓口、あるいは二次窓口で問題を解決できる仕組みになっているわけです。

インテリジェントスウォーミングの基盤になるのが、KCSです。なぜなら、KCSではナレッジの追加や修正を行った担当者の氏名が記録されるようになっているため、問い合わせ内容に応じて、最適な知識を持つ担当者を特定し、即座につなぐことが可能になるのです」

KCSやインテリジェントスウォーミングを導入し、オペレーターを「顧客対応担当」から「ナレッジワーカー」へ、そしてコンタクトセンターをナレッジ創出の拠点へと変革することが、「シフトレフト」を推進し、顧客満足度の向上に寄与すると山下氏は話しました。

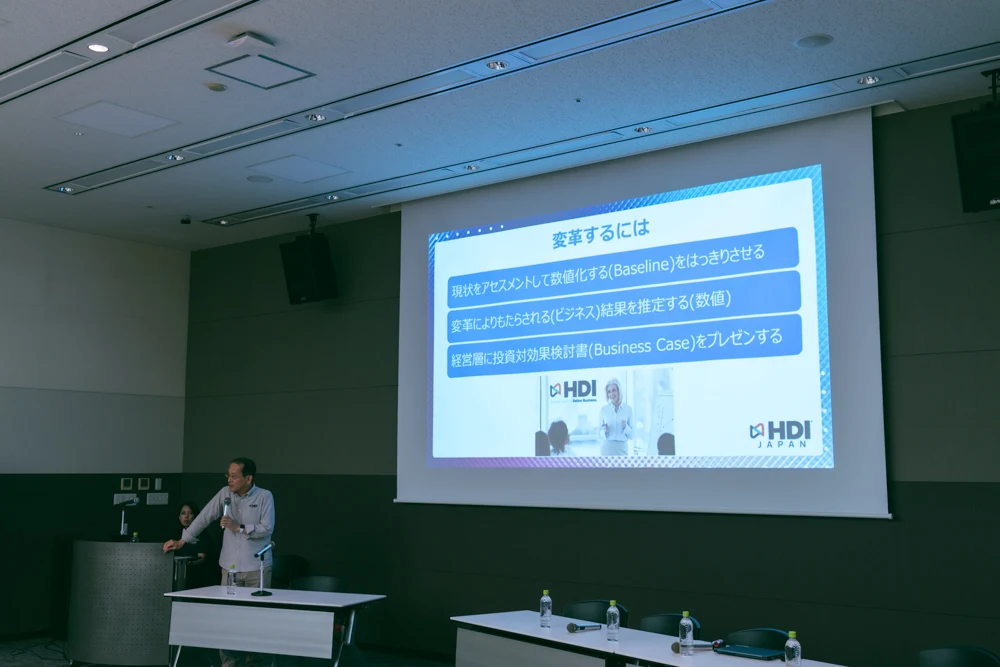

最後に「コンタクトセンターを変革するには一定の投資が必要」とし、経営陣からコンタクトセンターへの投資を引き出すための方法として、「コンタクトセンターの現状」「コンタクトセンターの変革がビジネスに与えるインパクト」を定量化し、「経営陣にプレゼンテーションすること」を挙げ、講演を終えました。

高度化する問い合わせに起因する離職者の増加に、どう立ち向かうか

山下氏の講演に続き、「従業員満足と生産性の両立を目指すセンター運営と人材育成」をテーマにパネルディスカッションが開催されました。登壇したのは、株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部長の河田裕司氏、三井ダイレクト損害保険株式会社 お客様センター部兼人事総務部兼損害サポート業務部 シニアマネージャー 大谷広美氏、ライフネット生命保険株式会社 コンタクトセンター センター管理グループ グループリーダー(当時)の安城実氏、株式会社RightTouch 代表取締役の野村修平です。

まず、モデレーターを務めたHDI-Japanの山下エリカ氏から、各社が抱えていたコンタクトセンター運営上の課題に関する質問が投げかけられると、登壇者全員が口をそろえて「採用の難しさ」と「エンゲージメント向上」という課題を挙げました。

お客様の課題やつまずきを特定するための行動データを可視化し、問い合わせに至る前の課題解決(自己解決)につなげるWebサポートプラットフォーム「RightSupport by KARTE(以下、RightSupport)」の提供を通して、さまざまな企業のコンタクトセンターと向き合っている野村は「ここ2〜3年で、コンタクトセンターの人材不足はより深刻な問題になりつつあると感じている」と語ります。

では、各社はこの問題に対してどのように向き合っているのでしょうか。それぞれが実施し、効果があった施策が共有されました。

河田氏は、「退職を抑制するための施策を講じるにあたって、オペレーターが辞めてしまう理由について分析した」と切り出した。その分析の結果、山下氏の講演にもあった通り、FAQやチャットボットなど、Webサポートの普及によって問い合わせ内容が高度化し、オペレーターの負荷が高くなっていることがわかったと言います。

また、「IVR(自動音声応答)を導入し、問い合わせ内容に応じた対応部署への分岐は可能にしていたものの、電話が混み合うとお客様が早期解決を図るためにつながりやすい窓口を探し、結果として誤った部署に接続されてしまう」と河田氏。

経験のあるオペレーターであれば、多少の対応範囲外であっても柔軟に対処できますが、新人オペレーターは自身の担当領域ではない問題の解決を求められることが続くと、ストレスを抱え、それが退職につながっていたと言います。

このような問題を解決するため、SBI証券はIVRの細分化に踏み切りました。この施策によって転送の数は減少。また、もうひとつ大きな成果を挙げた施策があったと河田氏は言います。それが、問い合わせ前にあたるWeb上の行動データや顧客の用件選択を元に、適切なオペレーターとのマッチングを可能にする「RightConnect by KARTE(以下、RightConnect)」の導入です。

河田氏「問い合わせに至るお客様の動向を分析したところ、インターネット証券会社である私たちのサービスを利用するお客様のほとんどは、ホームページを見た上でお問い合わせをしていることがわかりました。そこでRightConnectを導入したのです。

すると、電話に出る前からお客様がどのような問題を抱えているかがわかるようになり、対応がかなりスムーズに進むようになりました。また、オペレーターが担当外の問題に対処しなければならない状況も減少しました。

結果として、通話時間は平均で約2分短縮され、転送率も4%ほど低下しました。そして、従来のようなストレスを抱えるオペレーターも少なくなり、新人オペレーターの退職率が大きく改善したのです。RightConnect導入の効果を数値化したところ、約25人分の新規採用に成功したのと同等の効果があったことがわかっています」

株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部長 河田裕司氏

オペレーターが「データ武装」をし、事前準備を整えることで顧客満足度を向上させる

続いて大谷氏は、エンゲージメント向上施策を共有しました。なかでも大きな取り組みは、派遣社員が中心だったコンタクトセンター職員を直雇用化へと進めたことです。その他にも、仕事に対するやりがいを持ってもらうための施策を強化してきたといいます。

大谷氏「私どもの最大の特徴はコンシェルジュサービスがあることです。コンシェルジュは自動車保険の知識が豊富でホスピタリティが豊富である必要があります。それを維持するには、エンゲージメントの向上は不可欠です。

そのため、ジョブエンリッチメント、つまり業務の幅を広げたり、仕事の内容に責任や裁量を増やしたりと、仕事の質を高めることで、責任ややりがいを感じてもらうことを促進しました。

たとえば、人に教えるのが好きな方には、事前に専用研修を受講していただいた上で、新人のトレーナーや研修講師をしてもらいます。最近、有人アバターサービスを始めましたが、「是非やってみたい」という方にお願いしました。実際に成約率は電話よりもかなり高いですし、ご本人たちも新しい経験ができて楽しいと言ってくれています。

あわせて、職場に対するエンゲージメントを向上させるための施策も導入。従来からクリスマスやハロウインパーティーなどは実施していたのですが、それだけではなく、家族参加型の『おしごと参観日』というイベントを実施して、ご家族を呼んで、コンタクトセンタースタッフの仕事に対する理解を深めてもらっています。

そのようなさまざまな施策を実行した結果、年2回実施している従業員満足度調査における『この職場で働き続けたいと思っていますか?』という設問に対する回答に対するポイントが大幅に上昇しました」

三井ダイレクト損害保険株式会社 お客様センター部兼人事総務部兼損害サポート業務部 シニアマネージャー 大谷広美氏

安城氏が共有したのは「早期退職の抑制」を目的とした施策でした。安城氏が所属するライフネット生命のコンタクトセンターではES(Employee Satisfaction:従業員満足度、以下「ES」

)の向上に力を入れており、コンタクトセンター内に「ES向上委員会」という組織を設けていると言います。

ES向上委員会の活動の軸は「目標の明確化」「働きやすい環境づくり」「自己成長の支援」「コンタクトセンターのプレゼンス向上」だと安城氏。それぞれの具体的な内容をこう説明します。

安城氏「ひとつ目の『目標の明確化』については、オンラインでセンターに所属する全員が集う月例報告会という場で、会社やコンタクトセンターとしての目標の達成状況や先月の振り返りなどを共有し、全員で目線を合わせるようにしています。

二つ目の『働きやすい環境づくり』については、VoE(Voice of Employee:従業員の声)を集めたり、懇親会を開いたりするなどして、従業員の生の声を職場環境の改善につなげるための活動を展開しています。

三つ目の『自己成長の支援』としては、独自にインセンティブ制度を設けています。また、褒める文化を根づかせることもメンバーの成長促進につながると考え、相互に感謝の気持ちを形として伝える『サンキューレター』を送り合うツールを導入しました。

四つ目が『コンタクトセンターのプレゼンス向上』です。やはり、社内において自部署のプレゼンスが高まると、一層自らの業務に力が入ると思うんです。ですから、コンタクトセンターのメンバー紹介やコンタクトセンターの業務を動画にまとめ、社内SNSで発信することで、自部署のプレゼンスを高めるための取り組みを展開しています」

ライフネット生命保険株式会社 コンタクトセンター センター管理グループ グループリーダー(当時)の安城実氏

また、「コア業務であるお客様対応の効率を向上させることも、早期退職の抑制につながると考えている」とし、業務をサポートするためのツールとして、RightSupportやRightConnectを導入していることも明かしました。

さまざまな施策を講じながら、人材難という大きな課題に立ち向かっている各社。モデレーターの山下氏から「RightSupportやRightConnectというプロダクトを通して、コンタクトセンターを運営する方々にどのような価値を提供できると考えているか」と問われた野村は、このように答えました。

野村「私たちは採用そのものに貢献することはできませんが、私たちのプロダクトが求められている背景にあるのは『採用難』という課題なのだと認識しています。

限られたリソースでお客様のお問い合わせに対応し、顧客満足度を向上させることを求められているからこそ、サポートチャネルの最適化を行い、オペレーターのみなさんには直接的なコミュニケーションを通してのみ対処できる問題に集中していただきたい。お客様自身で解決できる問題はたくさんあるはずなので、私たちのプロダクトを活用してそのための仕組みを構築していただければ嬉しいです。

また、今後はオペレーターのみなさんが『データ武装』することが重要だと考えています。顧客データをはじめとしたさまざまなデータを活用できることは、オペレーターのみなさんの力を引き上げることになると思いますし、データを元に問い合わせに対する事前準備を整えることもできるはず。

『出たとこ勝負』ではない顧客対応を可能にすることが、顧客満足度だけではなく、従業員満足度を向上させることにもつながると思っていますので、そのような環境づくりのお手伝いができればいいなと思っています」

株式会社Right touch 代表取締役 野村修平

パネルディスカッションの後には、ラウンドテーブルディスカッションを開催しました。テーブルごとに「CX/顧客体験」「センターDX」「生成AI」など、コンタクトセンター運営に関するさまざまなテーマを設定し、来場者は自らが関心を寄せるテーマのディスカッションに参加。活発な議論が交わされました。

その後開催されたネットワーキングタイムでも、参加者同士で知見を広げたり、この日得たナレッジに関してディスカッションを交わす様子が見受けられました。このセミナーでの出会いやここで得た知見が、各社のカスタマーサポートを変え、日本のコンタクトセンター運営を一歩先に進めることを期待したいと思います。